都会でも楽しめること

by T.Mishina (2004.10.29)

暗い星が見えない都会地で、目で見えない星を双眼鏡やファインダーで辿り、いわゆる星雲星団の明るいものを

見るのはとても楽しいものです。ただ、周りの星が見えない状態で双眼鏡やファインダーで星を辿るので、思いのほ

か難しいこともあります。

一方、型に嵌らず自由な発想で、実際に目で見えるものを見て楽しむ方法、いわば一種の遊びを考えることもで

きます。

私が子供のころは、4等星しか見えないところで6.5cmという小口径の望遠鏡を使っていたので、「本には書いて

ない楽しみ方」を色々工夫しました。今でも、2等星、良くて3等星しか見えないところに住んでいるので、いつも、

何かしらの工夫しています。

楽しみ方(遊び方)をいくつかご紹介します。

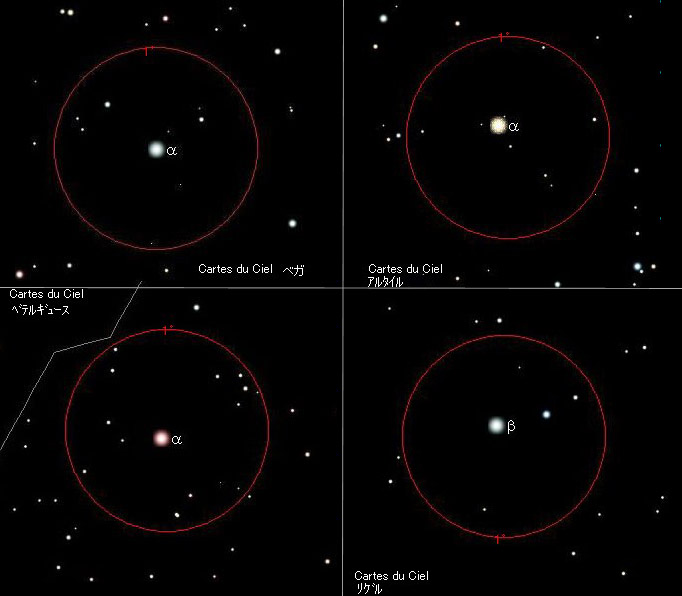

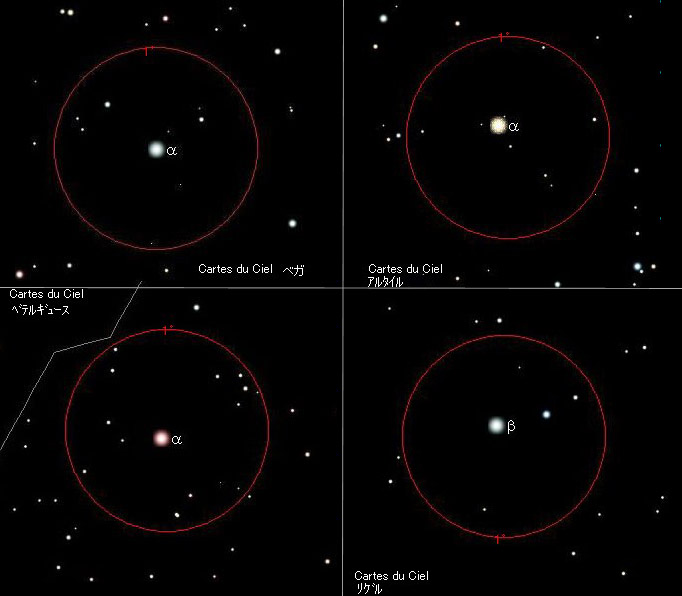

1 明るい1等星や2等星と同じ視野に幾つ星が見えるか数える。

例えば、ベガとアルタイルとの周りに見える星の数はどちらが多いか予想して、確かめてみます。

ふたご座のカストルとポルックスでも、オリオン座の三ツ星でも、ベテルギュースとリゲルでもよいでしょう。

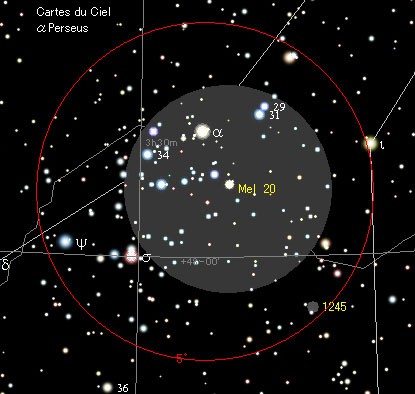

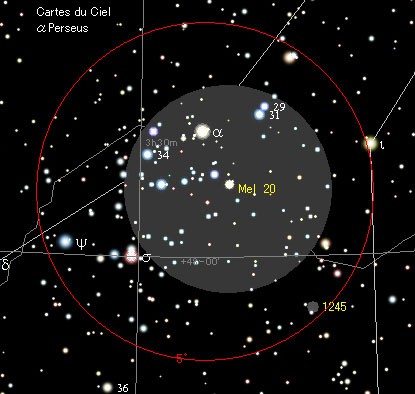

2 明るい散開星団や星雲

プレアデス、ヒアデスやオリオン大星雲だけでなく,ペルセウス座のアルファ星の周りも見栄えがします。

2 明るい散開星団や星雲

プレアデス、ヒアデスやオリオン大星雲だけでなく,ペルセウス座のアルファ星の周りも見栄えがします。

3 空が澄んだ日に、地平線というより遠くの家やビルの屋根すれすれに幾つ星が見えるか数えます。

もし、色がわかれば、色も見わけましょう。特徴的な配列や密集した星の集まりが見えたら、後から、

星図で何を見たのか確かめましょう。そのとき、特徴的な配列のスケッチを描いておく と面白いでしょう。

画像はカノープスです。

3 空が澄んだ日に、地平線というより遠くの家やビルの屋根すれすれに幾つ星が見えるか数えます。

もし、色がわかれば、色も見わけましょう。特徴的な配列や密集した星の集まりが見えたら、後から、

星図で何を見たのか確かめましょう。そのとき、特徴的な配列のスケッチを描いておく と面白いでしょう。

画像はカノープスです。

4 明るい星を出発点にして、低倍率で(天頂プリズムを使う時)、望遠鏡を水平に動かしながら視野に

入ってくる星を次々に見てゆきます。角度で30度くらい見たら、視野の上端が下に来るよう望遠鏡を

少し上に向けます。そして、今度は逆の方向に戻ります。戻ったら、また同じように筒を少し上に向

けて水平に動かして行きます。箒で掃くようにしながら視野にはいってくる星を次々に見てゆきます。

特に色を見ます。時々、点にならずボヤケタ星が視野に見えることがあります。そしたら、倍率を上げ、

大抵は、接近した2つか3つの星に分かれたりするのがわかります。

倍率を上げてもボヤーッとしままだったら、星図で何が見えたのかを確認します。双眼鏡でも楽しい

でしょう.

☆夏から秋ならば、南の空のさそり座からいて座が面白い。起点は、さそり座の尻尾の2等星で、

さそり座の尻尾といて座の間を往復してゆくと面白いでしょう。

☆晩秋ならば、北東のぎょしゃ座のカペラを起点にして、ぎょしゃ座の五角形の中を見てゆきましょう。

☆冬ならば、シリウスを起点にして下の方へ箒で掃くようにしてM41を探しましょう。

(注)天頂プリズムを使うと視野の上が実際の上、天頂プリズムを使わない(直視という)と視野の

下が実際の上。

5 明るい二重星を見るのも楽しいでしょう。これは、色々なガイドブックやインターネットで紹介されています。

☆二重星のサイト

Double Star for Maniac Observer 中井健二さんの二重星の解説の画像のサイト

Double Star Library アメリカ海軍天文台の二重星のデータベースサイト

6 時々、月が星を隠すことがあります。これは、星食とか掩蔽といいます。月齢が15までなら月の暗いほう

に星が隠れます。頻繁に起きるものでもないのですが、結構面白いし、双眼鏡で見えるものもあります。

毎年発刊される天文年鑑にでています。

4 明るい星を出発点にして、低倍率で(天頂プリズムを使う時)、望遠鏡を水平に動かしながら視野に

入ってくる星を次々に見てゆきます。角度で30度くらい見たら、視野の上端が下に来るよう望遠鏡を

少し上に向けます。そして、今度は逆の方向に戻ります。戻ったら、また同じように筒を少し上に向

けて水平に動かして行きます。箒で掃くようにしながら視野にはいってくる星を次々に見てゆきます。

特に色を見ます。時々、点にならずボヤケタ星が視野に見えることがあります。そしたら、倍率を上げ、

大抵は、接近した2つか3つの星に分かれたりするのがわかります。

倍率を上げてもボヤーッとしままだったら、星図で何が見えたのかを確認します。双眼鏡でも楽しい

でしょう.

☆夏から秋ならば、南の空のさそり座からいて座が面白い。起点は、さそり座の尻尾の2等星で、

さそり座の尻尾といて座の間を往復してゆくと面白いでしょう。

☆晩秋ならば、北東のぎょしゃ座のカペラを起点にして、ぎょしゃ座の五角形の中を見てゆきましょう。

☆冬ならば、シリウスを起点にして下の方へ箒で掃くようにしてM41を探しましょう。

(注)天頂プリズムを使うと視野の上が実際の上、天頂プリズムを使わない(直視という)と視野の

下が実際の上。

5 明るい二重星を見るのも楽しいでしょう。これは、色々なガイドブックやインターネットで紹介されています。

☆二重星のサイト

Double Star for Maniac Observer 中井健二さんの二重星の解説の画像のサイト

Double Star Library アメリカ海軍天文台の二重星のデータベースサイト

6 時々、月が星を隠すことがあります。これは、星食とか掩蔽といいます。月齢が15までなら月の暗いほう

に星が隠れます。頻繁に起きるものでもないのですが、結構面白いし、双眼鏡で見えるものもあります。

毎年発刊される天文年鑑にでています。

2 明るい散開星団や星雲

プレアデス、ヒアデスやオリオン大星雲だけでなく,ペルセウス座のアルファ星の周りも見栄えがします。

2 明るい散開星団や星雲

プレアデス、ヒアデスやオリオン大星雲だけでなく,ペルセウス座のアルファ星の周りも見栄えがします。

3 空が澄んだ日に、地平線というより遠くの家やビルの屋根すれすれに幾つ星が見えるか数えます。

もし、色がわかれば、色も見わけましょう。特徴的な配列や密集した星の集まりが見えたら、後から、

星図で何を見たのか確かめましょう。そのとき、特徴的な配列のスケッチを描いておく と面白いでしょう。

画像はカノープスです。

3 空が澄んだ日に、地平線というより遠くの家やビルの屋根すれすれに幾つ星が見えるか数えます。

もし、色がわかれば、色も見わけましょう。特徴的な配列や密集した星の集まりが見えたら、後から、

星図で何を見たのか確かめましょう。そのとき、特徴的な配列のスケッチを描いておく と面白いでしょう。

画像はカノープスです。

4 明るい星を出発点にして、低倍率で(天頂プリズムを使う時)、望遠鏡を水平に動かしながら視野に

入ってくる星を次々に見てゆきます。角度で30度くらい見たら、視野の上端が下に来るよう望遠鏡を

少し上に向けます。そして、今度は逆の方向に戻ります。戻ったら、また同じように筒を少し上に向

けて水平に動かして行きます。箒で掃くようにしながら視野にはいってくる星を次々に見てゆきます。

特に色を見ます。時々、点にならずボヤケタ星が視野に見えることがあります。そしたら、倍率を上げ、

大抵は、接近した2つか3つの星に分かれたりするのがわかります。

倍率を上げてもボヤーッとしままだったら、星図で何が見えたのかを確認します。双眼鏡でも楽しい

でしょう.

☆夏から秋ならば、南の空のさそり座からいて座が面白い。起点は、さそり座の尻尾の2等星で、

さそり座の尻尾といて座の間を往復してゆくと面白いでしょう。

☆晩秋ならば、北東のぎょしゃ座のカペラを起点にして、ぎょしゃ座の五角形の中を見てゆきましょう。

☆冬ならば、シリウスを起点にして下の方へ箒で掃くようにしてM41を探しましょう。

(注)天頂プリズムを使うと視野の上が実際の上、天頂プリズムを使わない(直視という)と視野の

下が実際の上。

5 明るい二重星を見るのも楽しいでしょう。これは、色々なガイドブックやインターネットで紹介されています。

☆二重星のサイト

Double Star for Maniac Observer 中井健二さんの二重星の解説の画像のサイト

Double Star Library アメリカ海軍天文台の二重星のデータベースサイト

6 時々、月が星を隠すことがあります。これは、星食とか掩蔽といいます。月齢が15までなら月の暗いほう

に星が隠れます。頻繁に起きるものでもないのですが、結構面白いし、双眼鏡で見えるものもあります。

毎年発刊される天文年鑑にでています。

4 明るい星を出発点にして、低倍率で(天頂プリズムを使う時)、望遠鏡を水平に動かしながら視野に

入ってくる星を次々に見てゆきます。角度で30度くらい見たら、視野の上端が下に来るよう望遠鏡を

少し上に向けます。そして、今度は逆の方向に戻ります。戻ったら、また同じように筒を少し上に向

けて水平に動かして行きます。箒で掃くようにしながら視野にはいってくる星を次々に見てゆきます。

特に色を見ます。時々、点にならずボヤケタ星が視野に見えることがあります。そしたら、倍率を上げ、

大抵は、接近した2つか3つの星に分かれたりするのがわかります。

倍率を上げてもボヤーッとしままだったら、星図で何が見えたのかを確認します。双眼鏡でも楽しい

でしょう.

☆夏から秋ならば、南の空のさそり座からいて座が面白い。起点は、さそり座の尻尾の2等星で、

さそり座の尻尾といて座の間を往復してゆくと面白いでしょう。

☆晩秋ならば、北東のぎょしゃ座のカペラを起点にして、ぎょしゃ座の五角形の中を見てゆきましょう。

☆冬ならば、シリウスを起点にして下の方へ箒で掃くようにしてM41を探しましょう。

(注)天頂プリズムを使うと視野の上が実際の上、天頂プリズムを使わない(直視という)と視野の

下が実際の上。

5 明るい二重星を見るのも楽しいでしょう。これは、色々なガイドブックやインターネットで紹介されています。

☆二重星のサイト

Double Star for Maniac Observer 中井健二さんの二重星の解説の画像のサイト

Double Star Library アメリカ海軍天文台の二重星のデータベースサイト

6 時々、月が星を隠すことがあります。これは、星食とか掩蔽といいます。月齢が15までなら月の暗いほう

に星が隠れます。頻繁に起きるものでもないのですが、結構面白いし、双眼鏡で見えるものもあります。

毎年発刊される天文年鑑にでています。