アルシア山からのびる帯状の雲についての論文紹介

2025.6.22

三品利郎

1 帯状の雲が出現

2018年10月22日Ls274°にMEX(Mars Express)が撮影した画には, アルシア山から西へ細長くのびる白い雲が写っていました。

それについて、 2018年10月25日に, アルシア山の帯状雲についてESAのニュースリリース[1]が公開されました.。その要点は以下です.

・2018年9月13日以来, MEXが標高20kmのアルシア山付近の細長い雲の形成と進展を観測している.

・この雲は, 火山の風下側の斜面が気流に影響を及ぼして引き起こされる水の氷の雲である.

・2018年10月10日の画像で見ることができる. ラベルをつけた領域の図面(図-1)を用意した. 円錐形の火山は直径が25Okmである.

・火星は2018年10月16日の北半球の冬至を迎えた. 冬至までの数か月の間に, アルシア山のような大きな火山での,

ほとんどの雲の活動は消散した. 残りの期間(半年)は山頂が雲で覆われる.

・この画像のような季節的に繰り返す氷の雲は, 火山の南西側に沿って形成されることが知られている.

これは, 2009年, 2012年, 2015年にMEXやその他の探査で観測された.

・火星の朝の風下に赤道にほぼ平行に伸びる雲の外観は, 地上観測でも確認できる大きさになる.

・水の氷の雲の形成は, 大気中の塵の量に敏感に反応する. 2018年6-7月の全球的なダストストームの後で得られたこの画像は,

雲の発達と年ごとのばらつきに対する塵の影響に関する重要な情報を提供する.

・今年の, アルシア山付近の長い雲は, 可視光と近赤外のマッピングスペクトロメーターであるOMEGAと, 高解像度 ステレオカメラ(HRSC)

でも観測され, 様々なデータが提供されている.

図-1 火星の細長い雲-注釈付き (2018年10月10日撮影,Ls266°)

出典: ESAプレスリリース”Mars Express Keeps an eye on curious cloud”

2 二編の論文

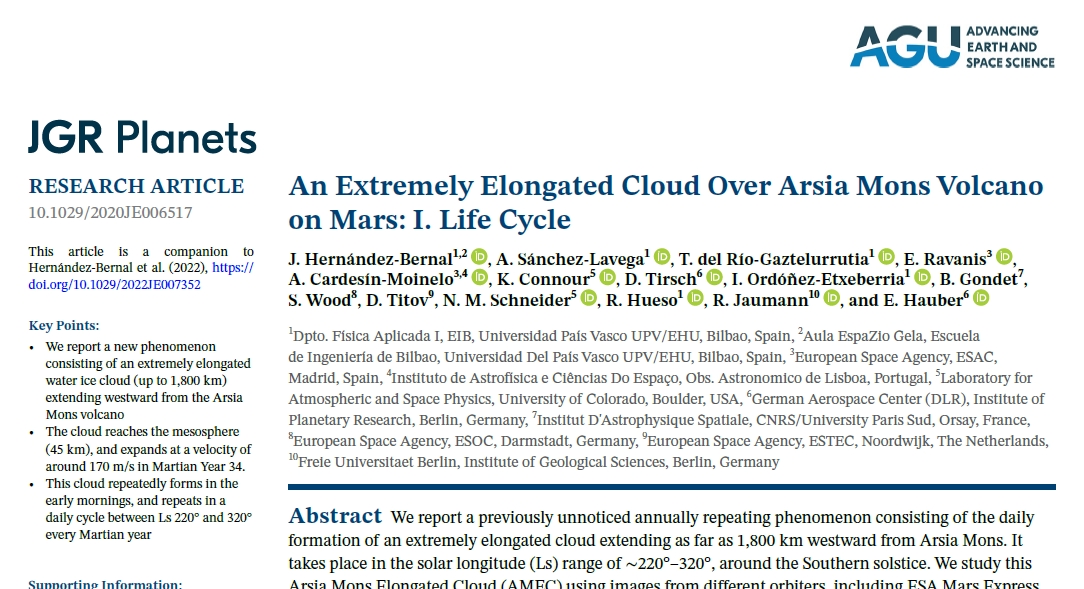

プレスリリースを出したスペインのサンチェス・ラ・ヴェガ等のチームが2020年12月20日に一編目、”An Extremely Enlongated

Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:Ⅰ.Life Cycle"[2](図2)を発表した。2022年10月4日に二編目、”An Extremely Enlongated

Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:2. Mesoscale Modeling"[3](図3)を発表した。ともに、JGR Planetsに掲載されている。

図2 ”An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:Ⅰ.Life Cycle"

図3 ”An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:2. Mesoscale Modeling"

この二編の論文と引用されている火星の雲に関する論文の内容を掻い摘まんで紹介する。

3 予備知識の説明

論文紹介に入る前に、火星の紀年法、火星の季節、そして過去に観測されている火星の雲について簡単に説明する。

3.1 火星の紀年法

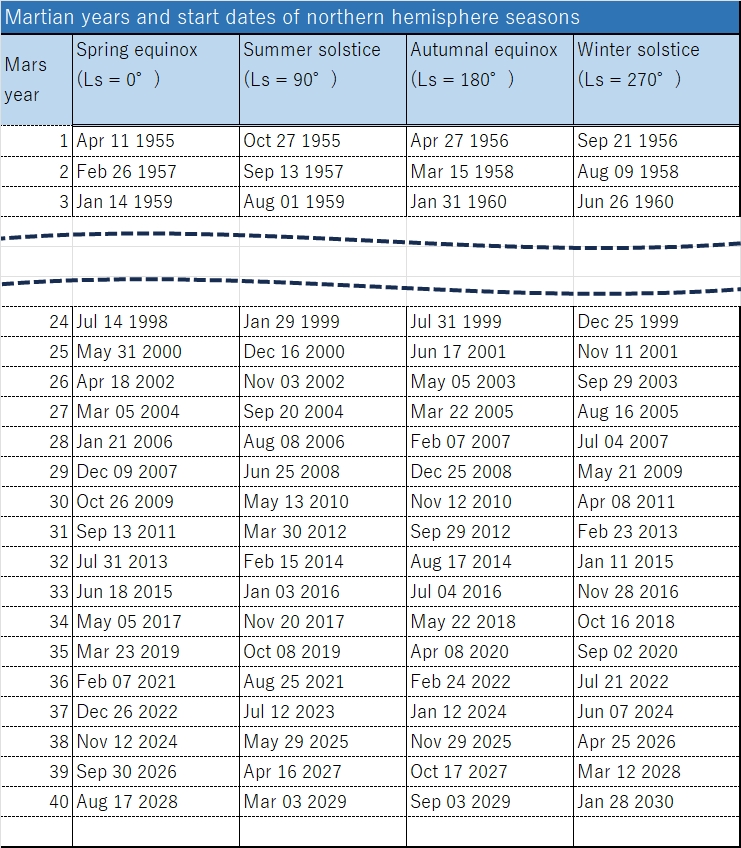

火星の論文には”Mars Year",略して"MY"という年を表す単位が出てきます。これについては、米国惑星協会のWEB[4}に解説

があります。それによると、1955年4月11日に火星の北半球が春分を迎え、Ls(Solar Longitude)=0となるので、この日を1年1月1日とした

紀年法であり、火星の1公転を1火星年(Mars Year)とします。今年、2025年はMY38にあたり、2025年5月29日にLs90°で夏至(北半球)を

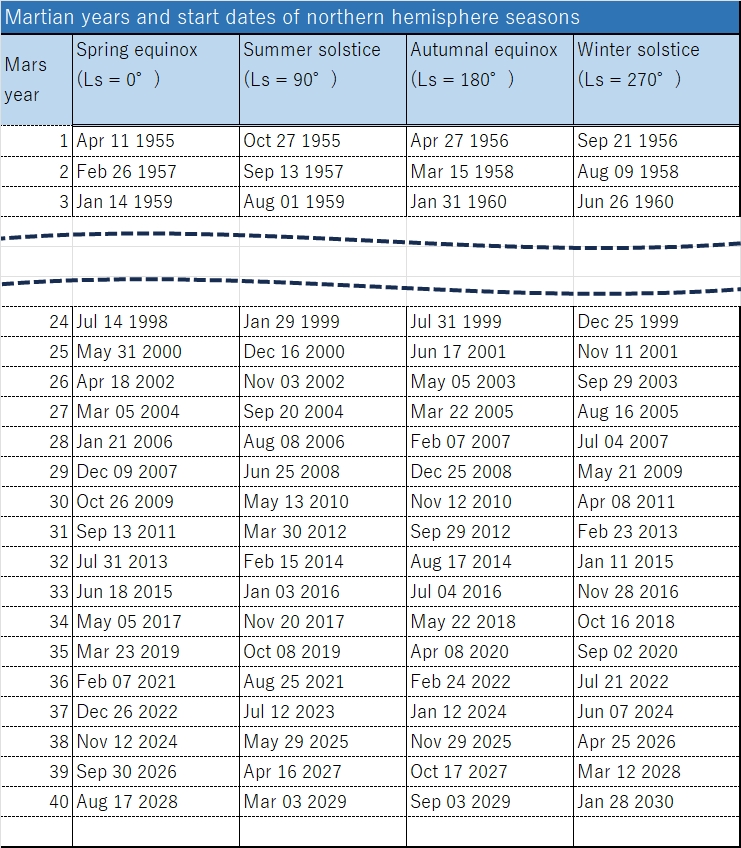

迎えます。表1は、米国惑星協会のWEB[4]に掲載されている火星年と二至二分と呼ばれる春分、夏至、秋分と冬至を示した表から抜粋した

ものである。

表1 火星年と二至二分 出典: "Mars' Calendar"[4]

3.2 火星の季節

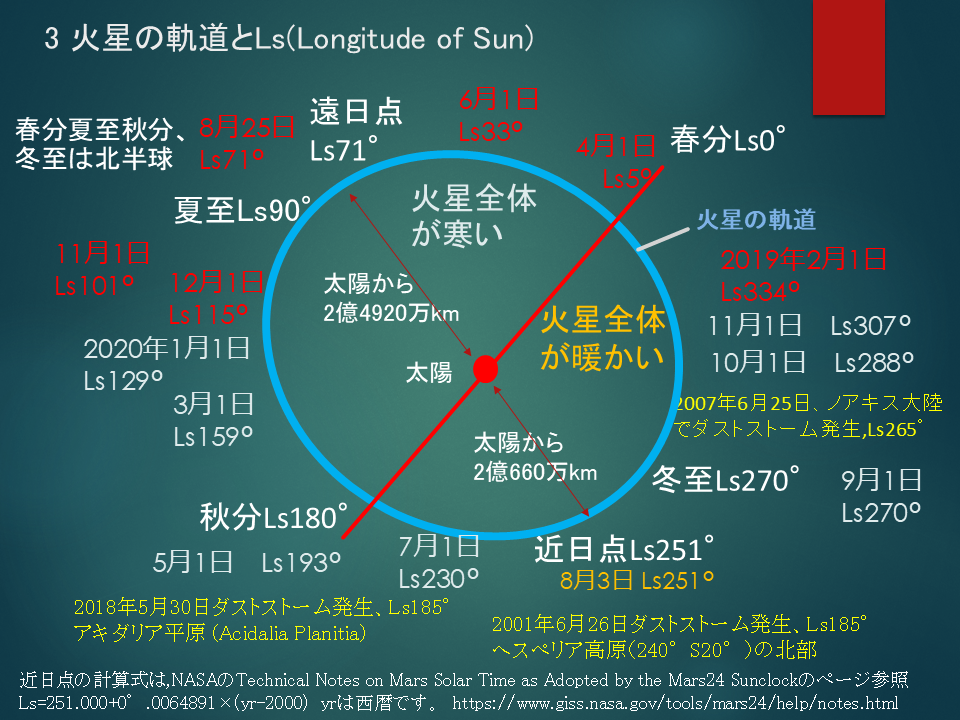

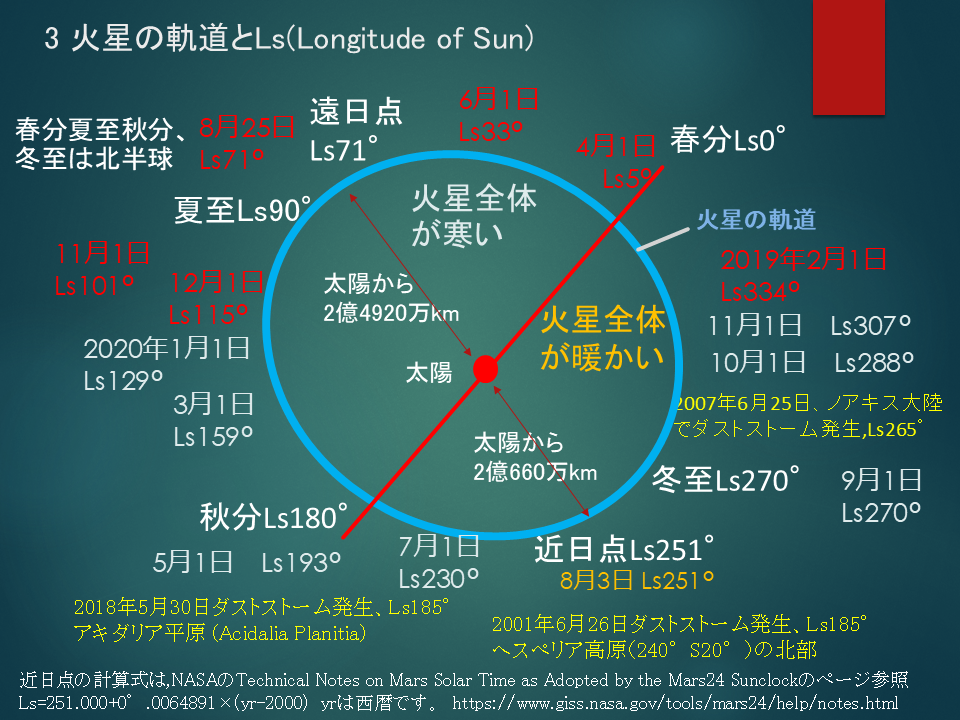

図4は火星の軌道とLs(Lomgitude of Sun)を示したものである。北半球の夏至の直前に火星が遠日点を通過し、北半球

の冬至の直前に火星が近日点を通過する。火星の軌道は離心率が0.09342で、地球の離心率0.01670と比べると大きく

なっている。火星は,近日点では遠日点の約1.5倍の熱放射を太陽から受ける。そのため遠日点のあるLs0°〜Ls90°は、

近日点のあるLs90°〜360°の季節よりも寒くなっている。赤の日付けは2019年、白の日付けは2020年のものである。

近日点のLsはNASAのThchnical Notes on Mars Solar Times as Adopted by the Mars 24 Sunclock[5]によった。

図4 火星の軌道をLs(Longitude of Sun)

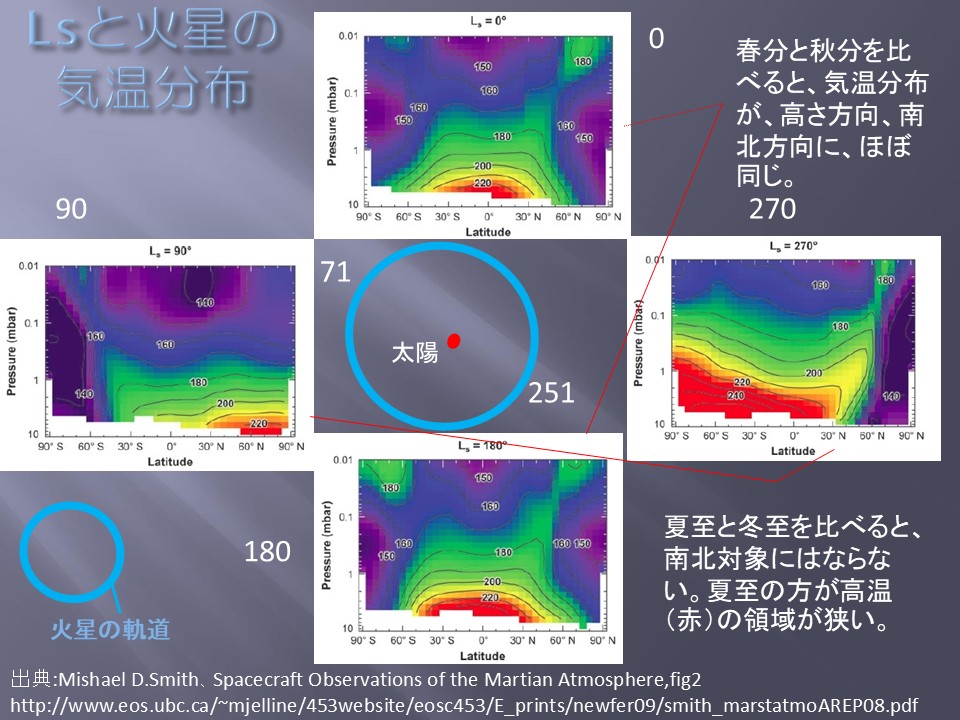

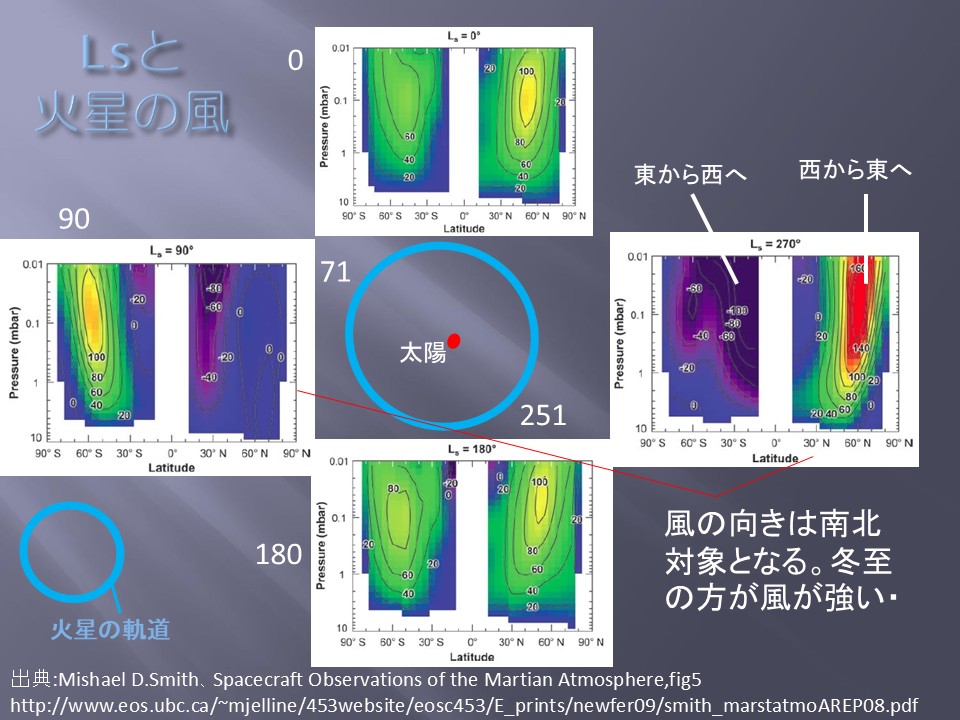

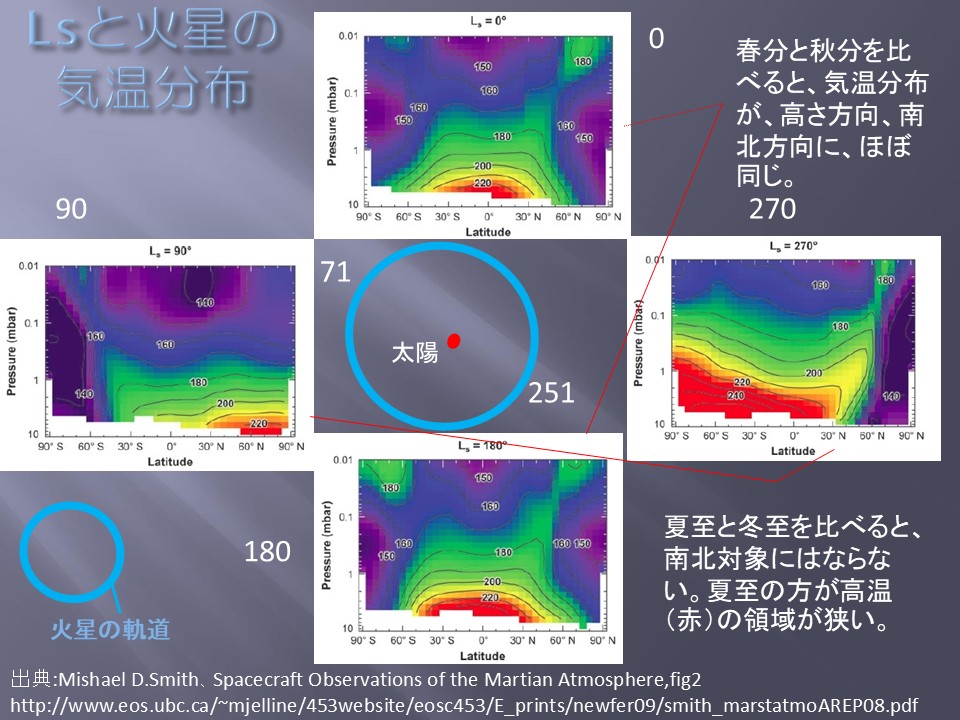

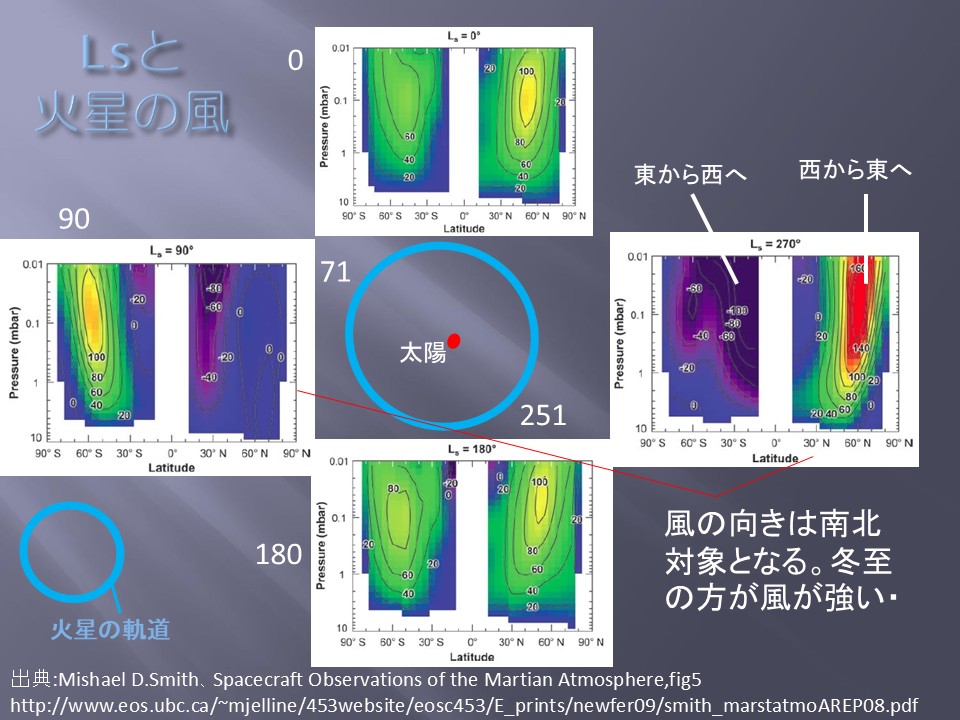

続いて図5図6は、MGS(Mars Grobal Surveyor)のTES(Thermal Emission Spectrometer)で観測した気温と風速の図である。縦軸が気圧であり

0.01mbarが表面から65km上空に相当する。横軸が火星の緯度で、Nが北Sが南である。出典は、M.D.Smith(2008)[6]である。測定時刻は午後の2時

である。

図5 火星の気温変化(出典:M.D.Smith(2008)[6]

図5の赤い部分が220Kより高い領域で、青色の部分が160Kより低い領域である。。北半球の夏至Ls90°(南半球の冬至)のころは、北緯90°から北緯60°に

かけて低い高さに赤い領域があり、タルシスの山々が位置する北緯20°から南緯10°にかけては、気圧が0.5hPa付近に青色の領域がありそれより高い

領域も気温が160Kより低くなっている。一方、北半球の冬至Ls270°(南半球の夏至)のころは、南緯90°から北緯30°まで赤い領域が広がっている。また、

北緯20°付近(オリンポス上空)から南緯10°付近(アルシア上空)では、気圧が0.01hPa(高度65km)のあたりに160Kより低い青の領域がある。北半球の

冬至の方がよりも夏至よりも、赤から黄色の領域が広いことから北半球の冬至の頃の方が北半球の夏至の頃よりも火星全体として暖かいことがわかる。

図6 火星の風の変化(出典:M.D.Smith(2008)[6])

図6は、火星上空の風の向きと風速を示している。黄緑から赤の領域が西から東へ吹く風の領域で、濃い紫かた青の領域が東から西へ吹く風の領域である。

数字は風速で+符号が西から東向き、-符号が東から西向きである。赤道付近は測定データがないが、その周辺の色から、風の向きがわかる。北半球の

夏至Ls90°の頃は、北緯20°から南緯10°のタルシス上空は、青から紫の領域になっており、東から西へ向かって20m/s以上の風が吹いている。北半球の

冬至Ls270°のころも、北緯20°から南緯10°のタルシス上空は、青から紫の領域になっており、東から西に向かって風が吹いている。

3.3 過去に観測された火星の雲

火星の雲のうちタルシスの火山地帯に出現するもの

ロベルト・ハバリー(Robert M. Haberle)他編, "The Atmosphere and Climate of Mars"[7]の第五章に火星の雲について詳しく書かれており,

P80-81の表に雲のタイプと発生場所, 出典の文献が掲載されています. この表から, アルシア山などの火山に関係するものを抜粋して表1にしました.

今回の帯状の雲は,Mountain lee wavesに該当します.但し,今回,2018年9月(Ls252-254°),10月(Ls274°),2009年7月(Ls296°),2012年12月

(Ls226°),2015年1月(Ls296°)はいずれも季節は北半球の冬(南半球の夏)である.

表-1 火星の雲のタイプ

|

雲のタイプ |

場所 |

形態 |

プロセス |

季節(Ls),

時刻 |

空間

スケール(km) |

高度(km) |

氷の

成分 |

粒子の大きさ

(μm) |

参考文献リスト |

Central disk,

with/without

rays |

Tharsis

Volcanoes

and Alba

Patera |

Cirrus

cumulus

巻層雲 |

Upslope

winds |

0-180°

(ACB)

peak

in late

afternoon |

Disk

comparable to

volcano extent,

rays〜30×300 |

15〜30.5

(Alba

Patera) |

H2O |

2〜4(ACB) |

[9]〜[22] |

Bore waves

long cloud |

Tharsis

Volcanoes

and saddles |

Cirrus

巻雲 |

Downslope

winds,

"hydraulic

jump" |

7-140°

(ACB)

early

morning |

1000 |

20〜25 |

H2O |

---

|

[23][24][25] |

Mountain

lee waves |

Ascraeus,

Olympus

Mons |

Cirrus,two

tailed plume

巻雲,二又の

プルーム |

Orographic

displacement

of easterly

winds |

Nortern

summer

(ACB),

early

morning |

200〜500 |

10〜25 |

H2O |

---

|

[8][21][23] |

|

Waves |

Tharsis

plateau |

Cirrus

巻雲 |

Wind shear

instability |

0-180°

morning |

λ〜5-30 |

5〜15 |

H2O |

---

|

[23][24][26] |

ACB:Apherion cloud belt(遠日点の雲帯)

参考文献リストのアブストラクトを眺めるとマリナー9号の観測から始まり,探査機の観測機器が進化するにつれて,より詳細な知見が得られていることがわかる。

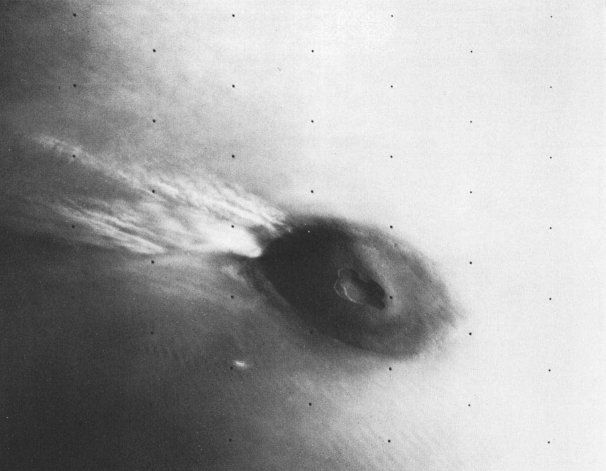

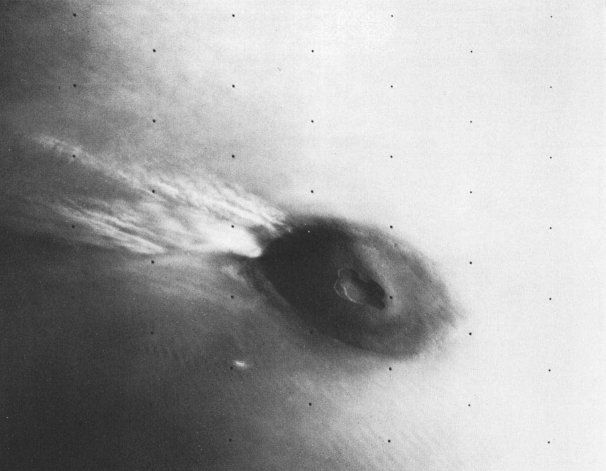

そのうちの[6]はViking探査機の周回機が1976年6月から11月にかけて撮影した画像をまとめたもので, その中に,Viking1号周回探査機が,アスクレウス山の

北西にプルームの様な(plumelike)雲(図-7)を見つけていたことがわかる. 撮影時のLsは110°なので、北半球の夏である。Viking1号周回探査機の軌道傾斜角

は39.3°であるので火星面の朝夕の様子を撮影することができた。この雲は早朝に現れたものであり、Briggsは[8]で,この雲をlee waveによるものと考察している.

図7 アスクレウス山の北西に現れたプルームの様な雲

(High-resolution view of an earlry morning plumelike cloud to the west of Ascraeus Mons,

acquired VO 1 on revollution 58 (Ls=110°)

(出典:Briggs,G.,Klaasen,K.,Thorpe,T.,and Wellman,J.,(1977) [8])

4 一編目、”An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:Ⅰ.Life Cycle"[2]の内容

論文の「Plain Language Summary」によると論文の内容は以下となる。[2]

・2018年の9月、10月にMarsExpressのVMC(Visual Monitoring Camera)はアルシア山から西へ1,800kmも伸びる水の氷の雲(AMEC:Arsia Mons Elongated Cloud)

を観測した。

・火星の周回探査機のデータを使って研究した結果、AMECは、毎朝規則正しく繰り返され、数か月続く毎年火星で起きる現象であることがわかった。

・南半球の春から夏の夜明け(LT5.7)に、アルシア山の約45km上空で雲が大きくなりはじめ、2時間半の間、170m/s(時速600km)の速さで西向きに

伸びてゆく。その後、アルシア山から離れ、正午前には消散する。

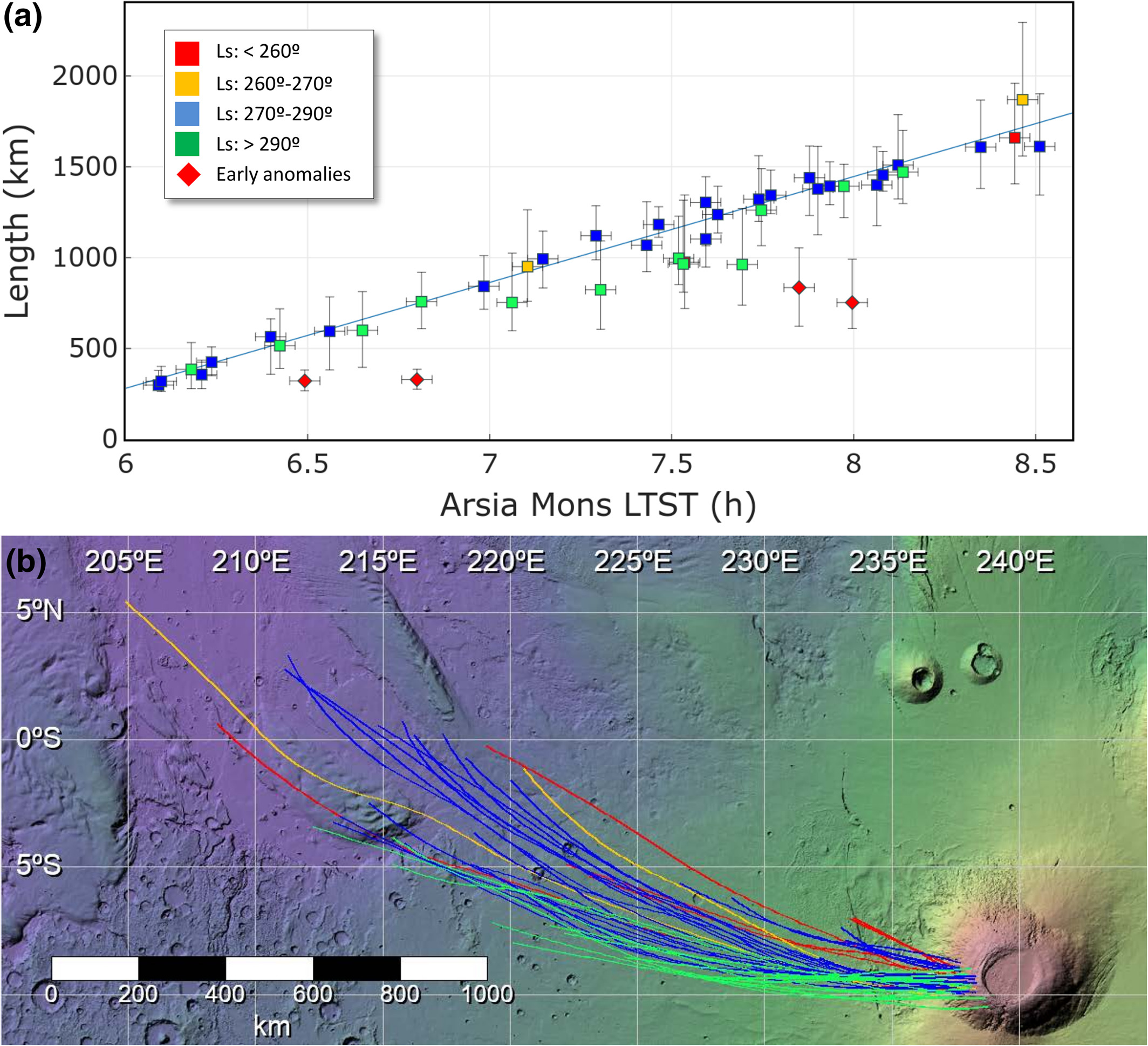

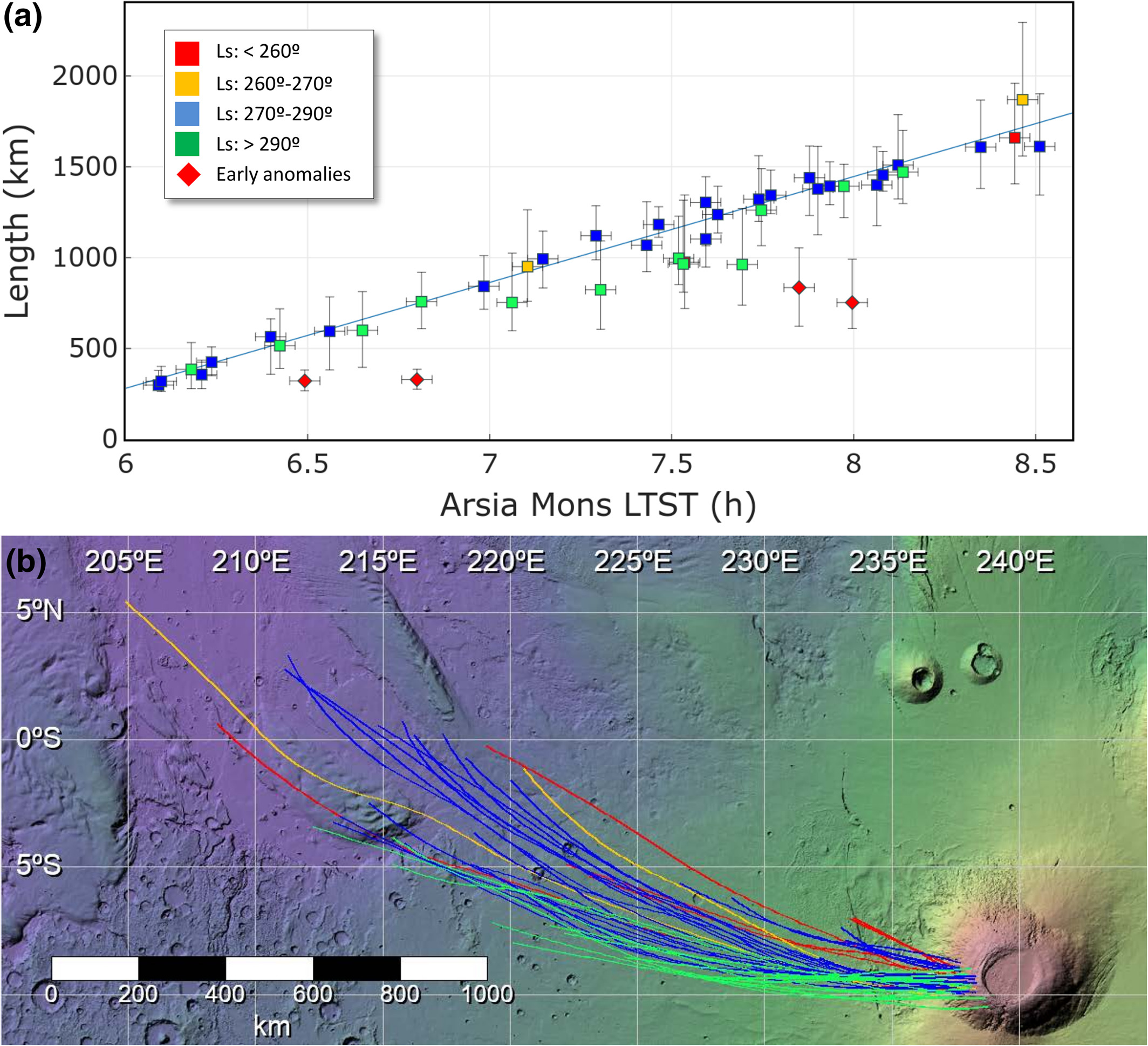

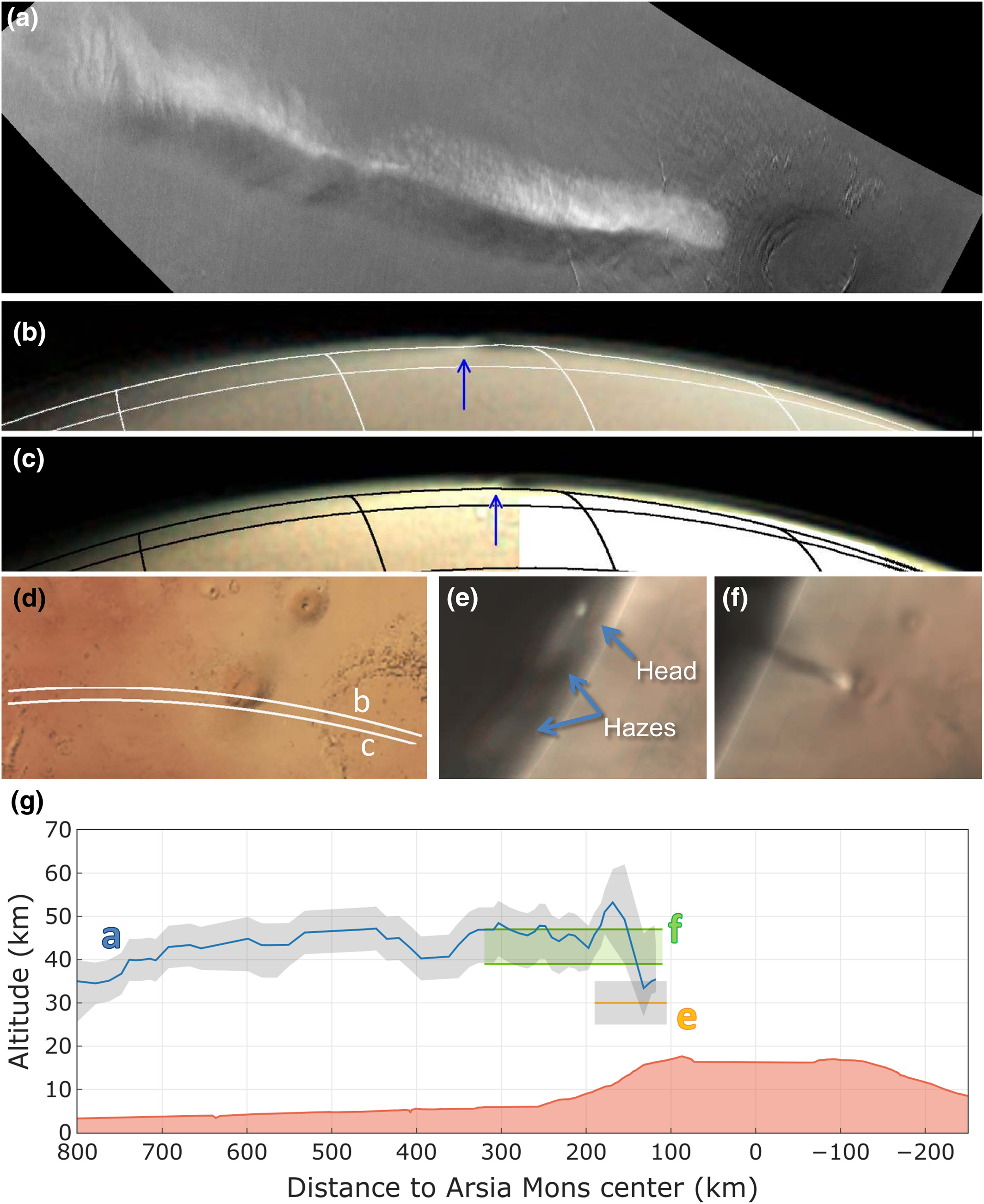

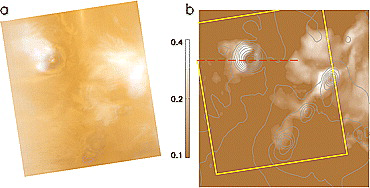

図8 AMECが伸びるフェーズ(出典 Hernandez-Bernal(2020)[2])

図8は、MY34(May,5,2017〜May,22,2019)にVMCの画像から雲の曲線に沿った長さを測定したものである。15分間隔で複数の画像から計測している。

図8(a)は観測されたAMECの終端前見えているデータを使い、雲の長さがLTST (local true solar time)の関数となることをしてしたグラフである。雲の成長は

ほぼ直線的である、直線で近似すると、170±10m/sの見かけの伸長速度になっている。この速度が一定であると仮定して、雲の出来はじめの頭部の大きさ

を約125kmと考える。直線近似はそのああきさからの伸長が約5.8±.0.2LTSTから始まることを示している。因みに現地での日の出は5.7LTSTである。

最長のAMECはLs266°(2018/10/10)に観測され、尾の長さは1,800Kmであった。

グラフのマーカートは、対応するLsで色分けされており、。赤はLs : <260°,黄色はLs : 260°〜270°、青はLs : 270°〜290°,緑はLs : >290°である。

オレンジの◆は、早い季節(2018年9月)の異常値である。

図8(b)は、立体的な地形図に手書きで書いた雲の軌跡である。図8(a)のマーカーの色と図8(b)の軌跡の色は対応している。軌跡は持続的な西向きの帯状風と

北向きの子午線に沿った風の影響で雲が流れるため北に凹面を向けている。風の変動により軌跡の尾の曲率は、Sol,LTSTやLsにより変化している。[2]

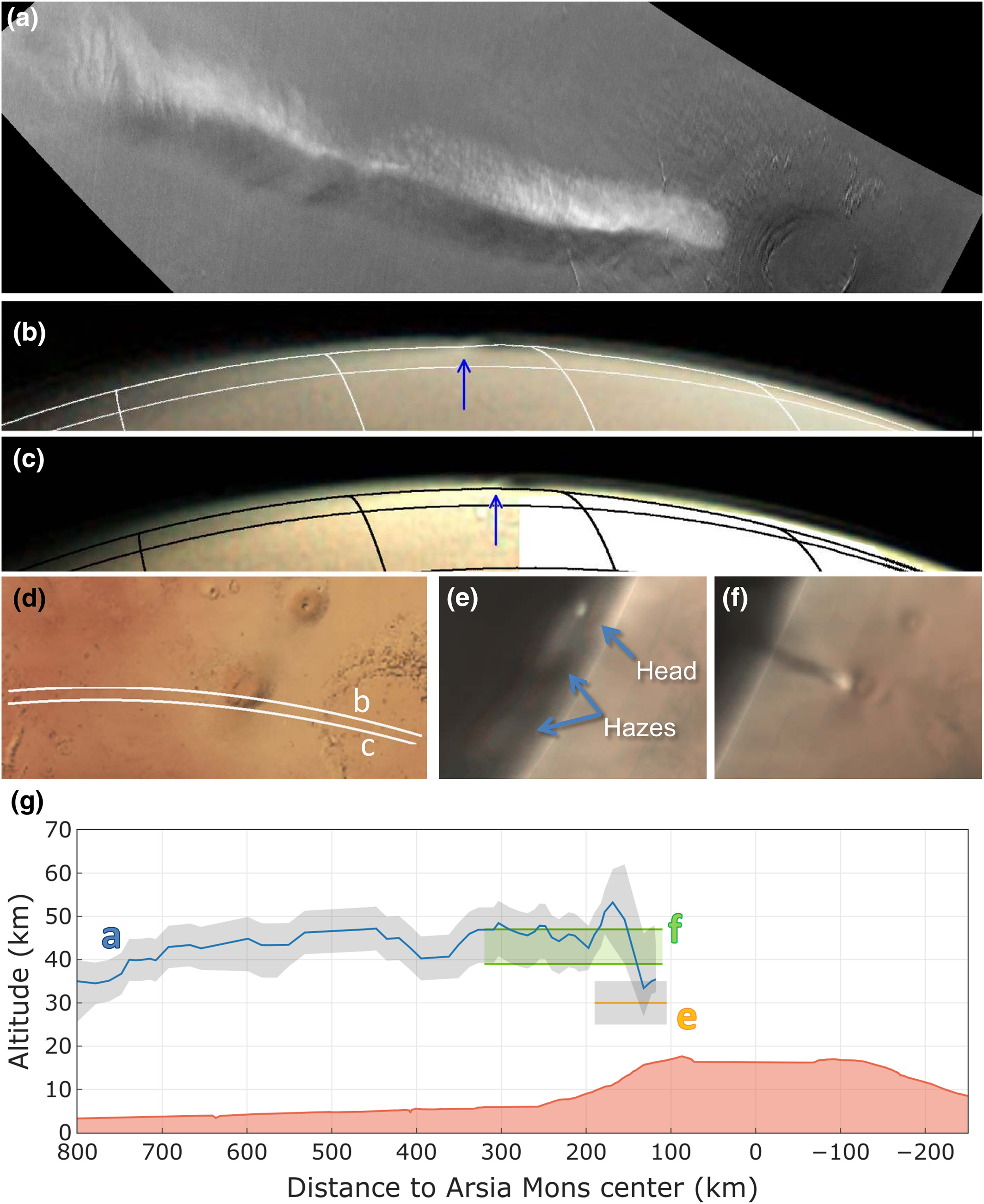

図9 雲の高度(出典: Hernandez-Bernal(2020)[2])

図9は さまざまな観測から得られたアメックの高度である。

(a) HRSC が観測した高分解能の雲の影。この画像は影の視認性を改善するために強調されている;2018年9月21日、Ls 254°、LTST 8.5(軌道18627)で取得。

(b)と(c)辺縁に見られるAMEC雲で、西側側面(火山位置の左側、紺色の矢印で示す)にはっきりと見え、ヘイズとArsia Monsの東側(青色の矢印の右側)に

エアロゾルの剥離層がある。これらの画像は2018年11月3日、Ls 281°、LTST 6.5(VMC観測180390)で48秒間隔で取得された。

(d) (b)と(c)の辺軌跡を示す領域の地図。

(e) 薄明時に撮影された雲の頭。2018年10月1日、Ls 261°, LTST 5.3 (VMC観測180340)。

(f) 夜明け直後の雲の影;2018年9月25日、Ls 257°, LTST 6.9 (VMC画像180329)。

(g)パネル(a)(青線)と(e)(オレンジ線)に示した雲の高度と地形プロファイル(下部の赤線)を示すグラフで、灰色の部分は高度の不確かさを示す。

また、(f)に示した雲の高度と最小の厚さも示している。

論文には以下の様な解説がある。

図9は雲の高度測定に使った画像である。図9(a)の画像に写っている影から雲の尾は高度40〜50km付近であることがわかった。図9(g)のグラフのaの線がその雲を

示し、グレーの部分は誤差の範囲を示す。周囲に霞みがあるため雲と影の境を見極めることが難しいためである。測定の不正確さはあるものの雲の頭部は尾部より

も高い高度にある。図9(b)(c)はVMCで撮られた火星の縁にあるAMECの画像である。これらの画像の縁に対応する曲線を図(d)の白線で示している。図9(c)の

青矢印で示されたアルシアモンスの東側では、光学的に厚いエアロゾルが高度35±10kmまで存在し、光学的に薄い剥離層が高度45±10に存在する。

図9(e)はVMCにょる薄明の観測である。図9(e)のシアンの矢印が示す頭部は、アルシアモンスの隣のやや高い高度(〜50±10km)に現れている。このような画像を

分析して、雲の雲頂高度を30±とした。図9(f)はアルシアモンスの現地時刻が6.8LTSTと太陽の高度が低い(〜15°)ため影が長くターミネーターまで伸びている。

単純な幾何学計算では雲頂の最低高度は45kmで雲の鉛直方向の広がりは少なくとも5〜10kmである。この雲の広がりは図9(g)の緑色の領域で表されている。[2]

5 二編目、”An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars: 2. Mesoscale Modeling"[3]の内容

内容を要約すると以下となる。

・アルシア山を含むタルシスの山々は、厚い雲が頻繁に観測されることが、初期の地上からの観測で知られている。

・探査機の観測により、タルシスは高い山を持つ高台であり、それらの雲は、オログラフィック起源であることが明らかになった。

・Michaelsらは、MRAMS(Mars Regional Atmospheric Model)メソスケールモデルを用いてオリンポスとアスクレイオスのオログラフィック雲の形成を調べた。

そのメカニズムは、火山の斜面に日射により駆動される風(上昇気流)によって、水が低高度から高高度へと上昇し凝結して水の氷の雲となり、卓越風によって西に

流されるものである。

・遠日点(Ls71°)に近い季節は、水が凝結する温度の高度が約10kmから20kmであり、近日点(Ls251°)に近い季節は、高度が30km〜60kmに上昇する。

・Michaelsによって説明されたオログラフィック雲の形成メカニズムをAMECに当てはめた。

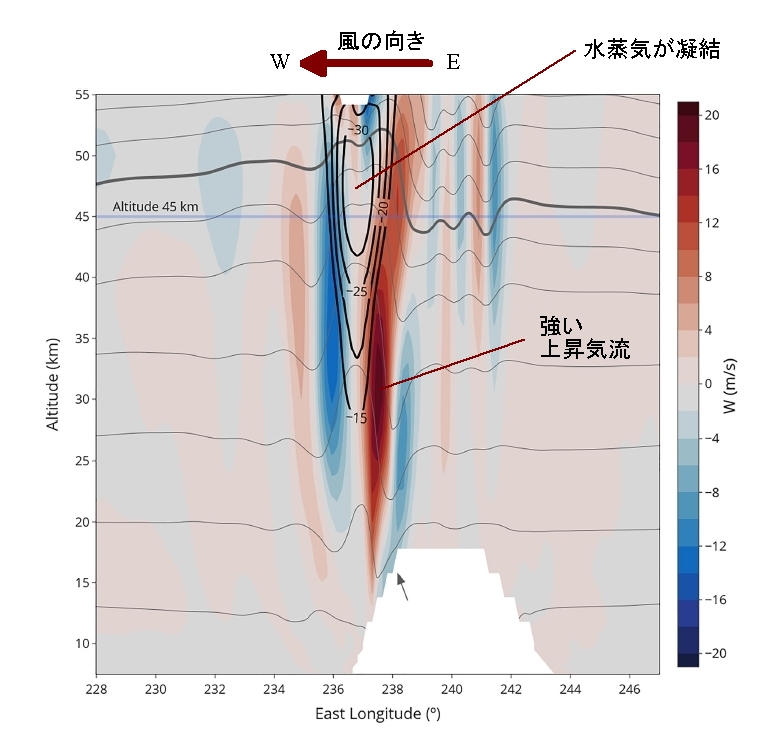

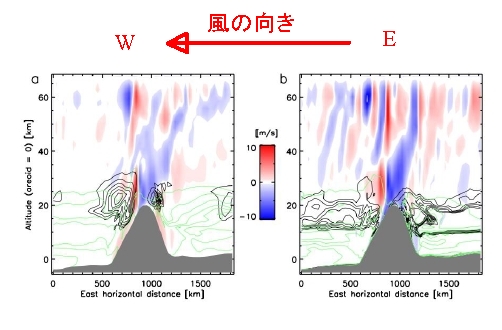

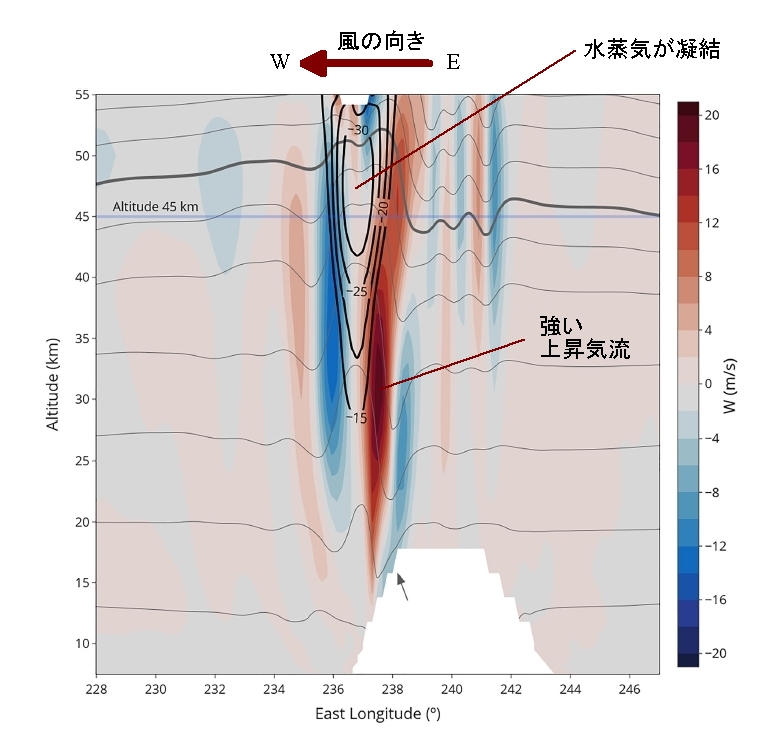

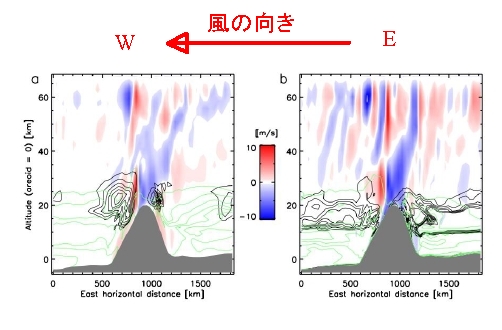

図10 アルシアモンスによる大気擾乱(出典: Hernandez-Bernal(2020)[3])

図10 緯度8.7°S、7.6LTのメソスケールモデルによる大気擾乱。

背景の陰影はの鉛直風速(m/s)を表す(右のスケール)。

灰色の曲線は等位温度コントアーで、東西風が西向きに吹いているときの流線に対応する(すなわち、このグラフでは右から左に)。

灰色の太い曲線が45km地点から出発しているのは、雲の頭の後に正の鉛直変位があることを示している。黒く太いの等値線は、

-15Kから-30Kまでの、ある高度に対する平均温度より低い領域を示している。

後者の図との比較のために、青い水平線は高度45kmを示している。山の中の矢印は、風速の低い風を示す。

図10はAMECが起きている最中のアルシアモンスによる大気擾乱の様子である。西向きの東風がアルシアモンスで擾乱されオログラフィック重力波

が発生し上昇気流(茶色)のセルと下降気流(青色)のセルが形成される。メソスケールモデルによりシミュレートされた垂直風の典型的な重力派摂動

は8m/sに達し最強の上昇気流は20m/sという遙かに大きい垂直速度に達する。そして、この上昇気流に対応する下降気流はない。この強い鉛直上昇気流

(Strong Vertical Updraft: SUV)は、高度40-50km付近で-30Kの温度低下(コールドポケット:図10の黒の太線で囲まれた領域)を引き起こす。

このコールドポケットの中心の経度、緯度と高度は、AMECの頭部の位置に一致している。Mars Ecpressに搭載された PFS (Planetary Fourier Spectrometer)は

最近この季節にタルシスの火山上空で、シミュレーションで見つかったものとよく似ているコールド・ポケットを観測している(P.Wolkenberf,private communication)。

強い上昇流の上流側の山の斜面では、矢印で示したダウンスロープの強風が見られる。[3]

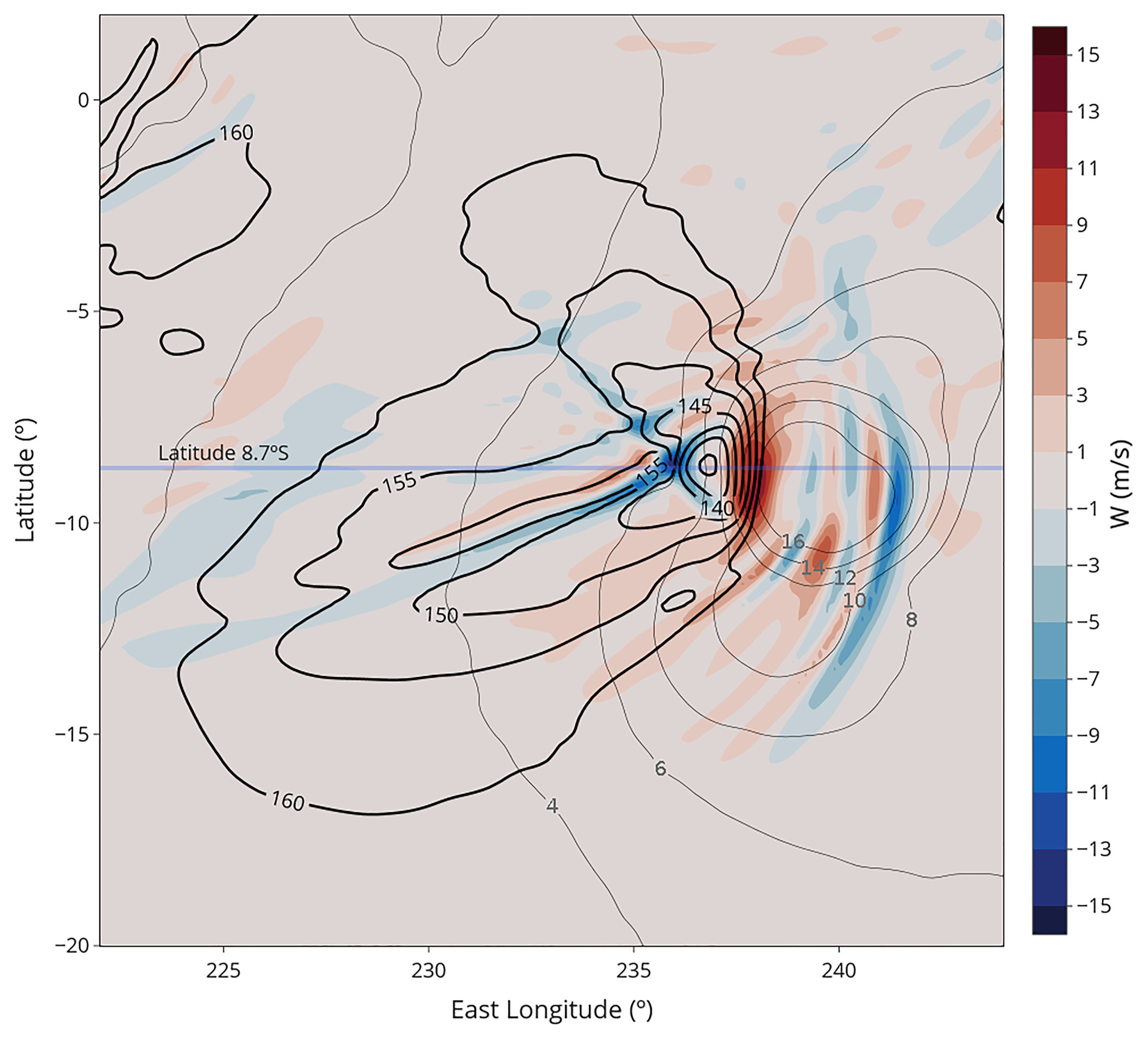

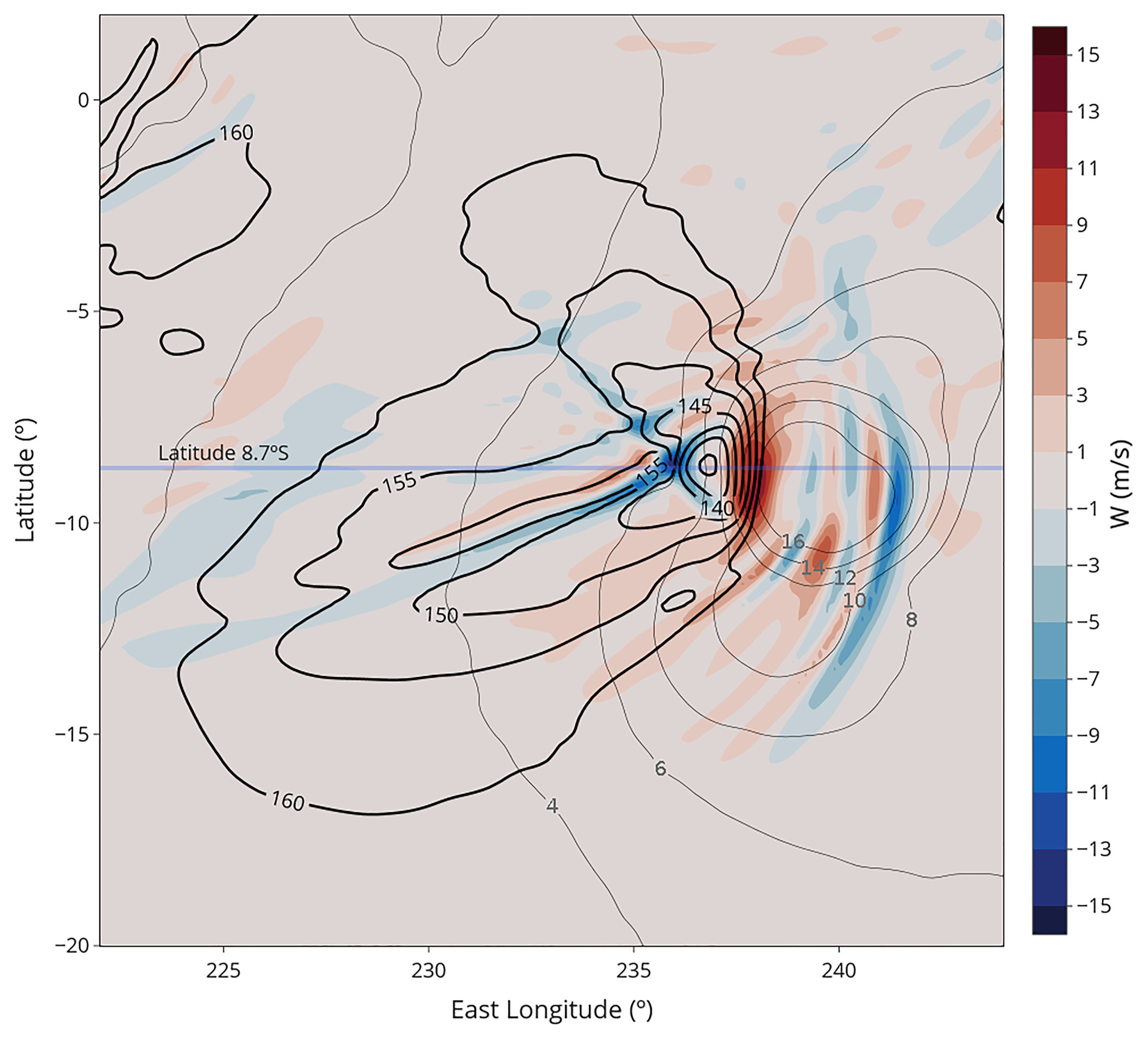

図11 高度45kmのコールドポケットの構造(出典: Hernandez-Bernal(2020)[3])

背景の陰影は垂直風(m/s)、細い灰色の曲線は地形の等高線(灰色の数字で高度を示す)、 太い等高線は環境温度付近の160K以下の等温線。

コールドポケットの中心(T = 130-140 K)はArsia Mons細長い雲の頭と一致しており、 強い鉛直上昇気流の真上に位置している。この位置から、

155K以下の2つの枝が北西と南西に伸びている。160K以下の大きな領域が西に1000km近く伸びている。 図10との比較のため、青い水平線は南緯8.7度を示す。

図11は高度45kmでのコールドポケットの広がりを示している。この高度での環境温度はMM(Mesoscal Models)では約160Kである。上昇気流が最大となるSVUの

隣では、コールドポケットが140K(ΔT=-20K)を下回り,130K(ΔT=-30K)の最低気温に達する。この最低気温領域は丸い形をしており、観測されたAMEXの頭部の

形態に似て見える。最低気温領域の直径は約120km中陰緯度は南緯8.7°、再東端経度は237.5°Eであり観測結果と一致している。

6 二編目、”An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars: 2. Mesoscale Modeling"[3]が参照している論文

参照している論文から二編を紹介する。

6.1 季節と火星上空の気温

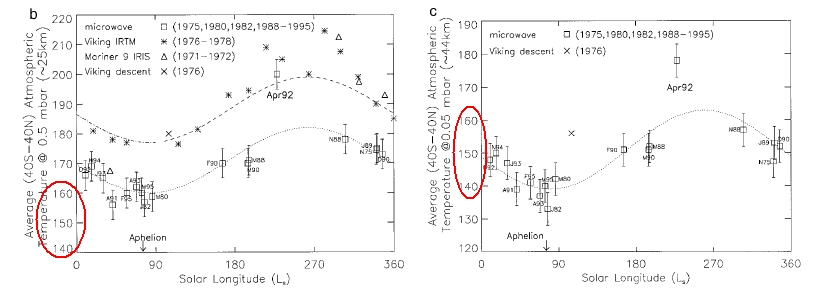

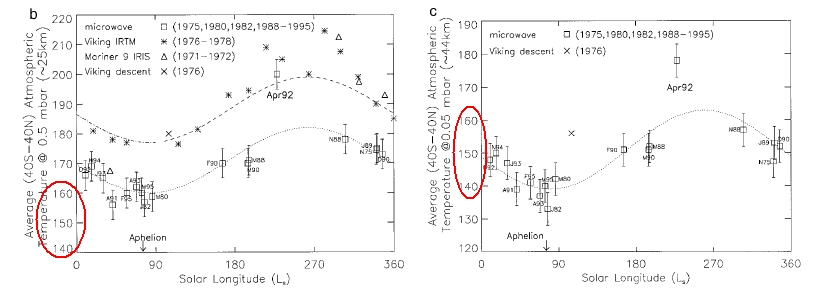

一編目は、”Clancy, R. T., Grossman, A. W., Wolff, M. J., James, P. B., Rudy, D. J., Billawala, Y. N., et al. (1996). Water vapor saturation at low altitudes around Mars aphelion:

A key to Mars climate? Icarus, 122(1), 36-62. ”[27]で、これは遠日点(Ls71°)に近い北半球の夏至の方が近日点(Ls251°)に近い北半球の冬至より全球的な平均気温が低く、

低緯度帯で比較的低い高度(約10〜20km)で水が凝結する条件を満たし、ACBの発生しやく、近日点(Ls251°)に近い季節は全球的な平均気温が高く、水が凝結する高度は約30km

から60kmに上昇しているいことを説明するのに参照されている。

マリナー9号やヴァイキング探査機、さらにキットピーク天文台でのマイクロ波観測(VLA)による観測で、図12の気温のプロファイルが作成されている。

図12 季節と火星上空の気温 出典:Clancy(1996)[27]

キットピーク天文台でのマイクロ波観測(VLA)による観測は1993年と1995年に行われており、1997年が小接近であったので、その前の火星接近の時に観測されている。マイクロ波

(波長1.3mm)でCOの吸収スペクトルを観測している[27]。

火星の電波による観測(レーダ観測)については、1976年のヴェイキング1号についてのエピソードがある。「母船から写した写真と、プエルトリコのアレキボにある大電波望遠鏡に

よるレーダ観測から予定地は予想外に凸凹があることがわかり、新しい着陸地点を求めて1号は火星のまわりをまわりづづけた。このため、最初、1号はアメリカの独立二百年記念日

である7月4日にあわせて着陸する予定であったが、新しい着陸地選定に手間取って間に合わなくなった。」[28]

6.2 オリンポスの雲のメカニズム

二編目は、”Michaels, T. I., Colaprete, A., & Rafkin, S. C. R. (2006). Significant vertical water transport by mountain-induced circulations on Mars. Geophysical Research Letters,

33(16), L16201 ”[29]で、オリンポスに湧く雲についてメソスケールモデルを作成し、シミュレーションした結果が、探査機による画像と上手く一致しているとするものである。す。この論文

で提案されているメソスケールモデルをアルシア・モンスの雲にも適用している。

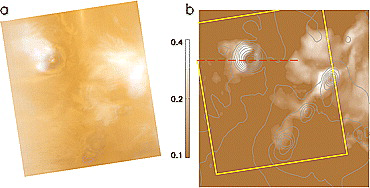

図13は、タルシスの火山上空にかかる雲(Lsは100°付近,13:45アルシアモンスでのLST)の写真であり、aはMGS(Mars Global Suveyor)に搭載されているMOC(Mors Oriter Camera)で

撮影されたもので、疑似カラー画像(青と赤のフィルターで撮影、緑は(赤と青)/2で疑似)にしたもの、bはMRAMS(Mars Regional Atmospheric Modeling System)で作成した、400から

800nm波長での水の氷の雲の様子である。bの黄色の四角で囲った部分がaの領域の相当する。またbには、2.4kmごとに灰色の等高線で地形を示している。赤の破線は、図14の断面

の位置を示している[30]。

図13 タルシスの火山上空にかかる雲 出典:Micheals[29]

aを見るとオリンポスの西側の斜面から白い雲がたなびいている。もう一つ、アスクレウスの山頂から西山麓にかけて色い雲が覆っている。bの方はオリンポスの西斜面から白

い雲が湧いており、東斜面にも薄い雲がかかっている[29]。

図14はMRAMSで作成したオリンポスの山頂を通過する東西方向の瞬間垂直断面図である。地形は灰色で表し、垂直速度は青が下向き、赤が上向きで示されている。黒の等高線が

水と氷の質量混合比が1×10-5 から5.17×10-5 である。緑の等高線が水蒸気の質量混合比が1×10-5 から1.18×10-4 である。(a)は午後の状態22:40UT;〜13:40LST)であり、

火山の斜面に沿って散財する雲と上昇気流が現れている。(b)は夜間の状態11:00UT;01:00LST)であり、下降気流と風下側に顕著な山岳波が現れている[29]。

図14 オリンポスの山頂を通過する東西方向の瞬間垂直断面図 出典:Micheals[29]

図14aを見ると二中は風下側の氷の雲は高度10kmから35kmに広がっている。即ち、比較的水蒸気の多い層よりも約10km高い35kmまで広がっている。これは日中の火山の周辺で引

き起こされる大気循環が、水蒸気を濃縮させるだけでなく、氷粒をポンプのように高く持ち上げていることを示している。図14bを見ると夜間は水蒸気が多い層の上半分で広い範囲で冷

却され、地域的な水の氷の雲の遮蔽帯(平均6.5mm)が形成され朝まで持続する。この夜間の雲の層の位置と水平方向の広がりはMOLA(Mars Orbiter Laser Altimeter,)の放射測定

から推定された結果とよく一致している。また、オリンポスの風下側では、強い山岳波があり波動は暖かい部分がり夜間の雲の遮蔽帯の隣接する部分を昇華させて、生じた水蒸気と

塵を高度40km以上に垂直に持ち上げる。そのため、オリンポス山の周りの大気循環は一日中大量の水と塵及び空気塊を垂直に持ち上げている[29]。

図14aを見ると山の斜面に接するように弱い上昇気流がある。その上昇気流と下降気流の境目に黒い等高線が密になっている。これが、図14bのシミュレーション結果では、山の風上

(東)の斜面にかかる薄い雲である。しかしながら、図14aの画像は、山の西(風下)側に雲が写っているが、山の東(風上)側には雲が写っていない。ということは、雲が薄く画像では検出さ

れないということである。すると、地上観測で撮影されるオリンポスにかかる雲も山の西(風下)側に出来る雲であり、強い上昇気流によって氷が持ち上げられた雲である.

3.3 で紹介した「図7 アスクレウス山の北西に現れたプルームの様な雲」もこのメカニズムにより形成されたことが容易に想像できる。

以下は私の補足説明である。火星では地球の山で見られるように山の斜面に沿って風が空気を気温が低い上に運び雲が発生するのとは異なっている。火星の山の斜面は火星の

表面と同じように太陽からの放射熱で暖められているため、周りの空気の気温が低い高い場所に暖かい山の表面があることによって、周りの空気が暖められて弱い上昇気流が生

じるものと考えられる。地球で山岳雲、或は地形性の雲というと山の風上側で斜面に沿った上昇気流により発生する雲を意味することが多いが、火星では山岳雲、或は地形性の雲

と言う場合は、山岳波による風下側の上昇気流が引き起こす雲を意味していることに注意が必要である。火星では山岳雲、或は地形性の雲と言う場合は、地球で言えば、山の風下

側にできる「つるし雲」の様な現象である。

因みに文献[30]を紐解くと、タルシス地方で見られる雲は, 山岳波(Lee wave)により山の風下側で出現するものであるとの解説がある。原文と訳文を以下に示す。

《原文》

Lee waves,or orographic clouds,which from in the lee (the side oposite wind direction) of large obstacles like as ridges,craters,mountains and volcanoes, where wavelike oscilations

are produced in the Martian atmosphere and producing clouds when moisture-laden air is forced upwards over these hight points.

Striking bright orographic clouds, brilliant and large enough to be seen through amateur telescopes, frequently from on the leeward side of Olympus Mons and the other Tharsis

volcanoes.

《和訳》

尾根、クレーター、山、火山のような大きな障害物の風下(風向きと反対側)から発生するLee waves(風下の波)、またはorographic clouds(地形性の雲)は、火星の大気に波うつ振動

が発生し、湿気を含んだ空気がこれらの高い場所の上空に押し上げられるときに雲を発生させる。

オリンポスや他のタルシスの火山の風下側には、アマチュアの望遠鏡で見ることができるほど鮮やかで大きな、印象的な明るいorgraphic clouds(地形性に雲)がしばしば見

られる。

《参考情報》

最後に、今回紹介した論文中にもでてくるplum(プルーム)と言う言葉について解説する。

●プルーム(plume)について

plumeは文脈によって異なった意味になるので注意が必要である。

オックスフォード天文学辞典によると「A cloud of gas,liquid,aerosols,or particles orginating from within a planet.The term is most

commonly used for the gas and aerosols emitted by a volcano that drift downwind.( 惑星の中から発生するガス,液体,エアロゾル,

または粒子による雲. この用語は, 風下に流れる火山から放出されるガスとエアロゾルに最も良く使われる。)」とのことである。

語源はフランス語(プリュームまたはプリュム)で,羽毛を意味している。 他にペンの意味で使われることもある。 それが英語になると

「帽子の羽飾り(帽子やかぶとの毛の前立て)」, 即ち, これは, 身長を高く見せるため「軍帽や兜の上につけた羽根」(図-15)を意味するように変わります.

「前立てのように高くのびる」ところが似ているため, 煙突から空高く昇る煙や,火山の噴煙のように柱状で高くのびるものを指すようになり

ました. フランス語の辞書,英語の辞書と英語のオックスフォード天文学辞典の意味が比較できるように表-2にしました.

地球科学では, 柱状で高くのびるものの意味でスーパープルームやコールドプルームというテクニカルタームがあります. 一方, 太陽に

現れる極域プルームはコロナホールから放出される羽毛状の構造のことであり, 語源の”羽毛”の意味で使われています.

表2 プルームの意味

|

言語 |

意味 |

辞書 |

|

フランス語 |

(1)(a)羽,羽毛,(b)《集合的》(枕などにつめる)羽毛,

(2)ペン,(3)【腔腸動物】海鰓(ウミエラ) |

大修館書店,スタンダード佛和辞典 |

|

英語 |

(1)羽,羽飾り(特にかぶとや帽子の)毛の前立て,

(2)名誉(栄誉)の印,(3)【昆虫】羽状毛,

【植物】羽状円すい花,冠毛,

(4)(煙や雲などの)柱,水柱 |

研究社,新英和中辞典 |

|

英語 |

A cloud of gas,liquid,aerosols,or particles orginating

from within a planet. The term is most commonly used

for the gas and aerosols emitted by a volcano that

drift downwind. The plumes above the erupting

volcanoes of Io are the largest and mostspectacular

such examples, some rising to 280km altitude and

depositing material 500km from the vent. The plumes

seen rising from the surface of Triton by Voyager 2

appear to be from geyser-like eruptions. |

Oxford DICTIONARY OF Astronomy |

図-15 旭川の北鎮記念館に展示されている憲兵士官の帽子

<参考文献>

[1] ESA(2018) "Mars Express keeps an eye on curious cloud",

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_Express_keeps_an_eye_on_curious_cloud

[2] Hernandez-Bernal(2020),"An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:Ⅰ.Life Cycle",JGR Planet,126(3)

https://doi.org/10.1029/2020JE006517

[3] Hernandez-Bernal(2020),"An Extremely Enlongated Cloud Over Arsia Mons Volcano on Mars:2. Mesoscale Modeling",JGR Planet,127(10)

https://doi.org/10.1029/2022JE007352

[4] The Planetary Society,"Mars' Calendar"

https://www.planetary.org/articles/mars-calendar

[5] NASA(2023),"Thechnical Notes on Mars Solar Times as Adopted by the Mars 24 Sunclock"

https://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/help/notes.html

[6] Michael D.Smith (2008),"Spacecraft Observations of Martian Atmosphere",Anual Revie of Earth and Plantary Science,Vol.36,P191-219

https://www.eoas.ubc.ca/‾mjelline/453website/eosc453/E_prints/newfer09/smith_marstatmoAREP08.pdf

[7] Robert M. Haberle他編(2017), "The Atmosphere and Climate of Mars",Cambridge University Press,P80

[8] Briggs,G.,Klaasen,K.,Thorpe,T.,and Wellman,J.,(1977) Martian dynamical phenomena during June-Novenber 1976:

Viking Orbiter imaging results,J,Geophys.Res.,82,4142-4149

[9] Peale,S.J.,(1973) Water and the Martian W cloud,Icarus,18,497-501

[10] Leovy,C.B.,Briggs,G.A.,and Smith,B.A.(1973) Mars atmosphere during the Mariner 9 extended mission:

television results, J.Geophys,Res.,78,4252-4266

[11] Curran,R.J.,Conrath,B.J.,Hanel,R.A.,Kunde,V.G.,and Peal,J.C.(1973) Mars:Mariner 9 spectoroscopic evidence

for H2O ice clouds,Science,182,381-383

[12] Hunt,G.E.,Pickersgill,A.O.,James,P.B.,and Johnson,G.(1980) Some diurnal properties of clouds over the martian

volcanoes,Nature,286,362-364

[13] Clancy,R.T.,Grossman,A.W.,Wolff,M.J.,et al.(1996) Water vapor saturation at low altitudes around Mars aphelion:

a key to Mars climate,Icarus,122,36-62

[14] James,P.B.,Bell III,J.F.,Clancy,R.T.,et al.(1996) Global imaging of Mars by Hubble Space Telescope during

the 1995 opposition,J.Geophys.Res.,101,18883-18890

[15] Pearl,J.C.,Smith,M.D.,Conrath,B.J.,Bandfield,J.S., and Christensen,P.R.(2001) Observations of Martian ice

clouds by Mars Global Surveyor Thermal Emission Spectrometer: the first Mars year,J.Geophys.,Res.,106,E6,12325-12338

[16] Wang,H., and Ingersoll,A.P.,(2002) Martian clouds observated by Mars Global Surveyor Mars Orbiter Camera,

J.Geophys.Res.,107,E105078,doi:10.10129/2001IJE001815

[17] Benson,J.L.,Bonev,B.P.,James,P.B.,Shan,K.J.,Cantor,B.A., and Caplinger,M.A.,(2003) The seasonal behavior

of water ice clouds in the Tharsis and Valles Marineris regions of Mars: Mars Orbiter Camera Observations,Icarus,165,34-52

[18] Clancy,R.T.,Wolff,M.J., and Christesen,P.R.(2003) Mars aerosol studies with the MGS TES emission phase function

observation: optical depths,particle sizes,and ice cloud types versus latitude and solar longitude,J.Geophys.Res.,108,e9,1-20

[19] Wolff,M.J., and Clancy,R.T.,(2003) Constraints on the size of Martian aerosols from Thermal Emission Spectrometer

observations,J.Geophys.Res.,108,E9,1-22

[20] Hinson,D.P., and Wilson,R.J.(2004) Temperature inversions,thermal tides, and water ice clouds in the Martian tropics,

J.Geophys.Res.,109,E01002,doi:10.1029/2003JE002129

[22] Michaels,T.I.,Colaprete,A., and Rafkin,S.C.R.,(2006) Significant vertical water transport by mountain-induced

circulations on Mars,Geophy.Res.,Lett.,33,L16201,doi:10.1029/2006GL026562

[22] Madeleine,J.B.,Forget,F.,Spica,A.,et al.(2012) Aphelion waterice cloud mapping and property retrival using

the OMEGA imaging spectrometer onboard Mars Express,J.Geophys.Res.,117,E00J07,doi:10.1029/2011JE003940

[23] Pickersgill,A.O.,and Hunt,G.E.,(1981) An examination of the formation of linear lee waves generated

by giant Martian volcanoes,J.Atoms.Sci.,38,40-51

[24] Kahn,R., and Gierash,P.(1982) Long cloud observations of Mars and implication for boundary layer

characteristics over slope,J.Geophys.Res.,87,867-880

[25] Sta.Maria,M.R.V.,Rafkin,S.C.R., and Micaels,T.I.(2006) Numarical simulation of atmospheric bore wave on Mars,

Icrus,185,383-394

[26] French,R.G.,Gierasch,P.J.,Popp,B.D., and Yerdon,R.J.,(1981) Global patterns in cloud forms on Mars,

Icarus,45,468-493

[27] Clancy, R. T.他(1996) "Water vapor saturation at low altitudes around Mars aphelion: A key to Mars climate?"

Icarus, 122(1), 36-62.

[28]宮本正太郎(1978)"火星-赤い惑星の正体」、東海大学出版会、P114

[29] Michaels(2006)."Significant vertical water transport by mountain-induced circulations on Mars." Geophysical Research Letters, 33(16), L16201

https://doi.org/10.1029/2006GL026562

[30] Peter Grego(2012)"Mars and How to Observe It",Springer,P70

以 上