-火星の名所案内 その3-

メリディアニ高原(Meridiani Planum)

(2014.9.7 月惑例会の資料に加筆)

2018.8.15

三品利郎

目 次

◆二種類の経度体系

◆もう一つの経度体系

・経度体系の見分け方

◆緯度・経度の起点

◆火星の名所案内

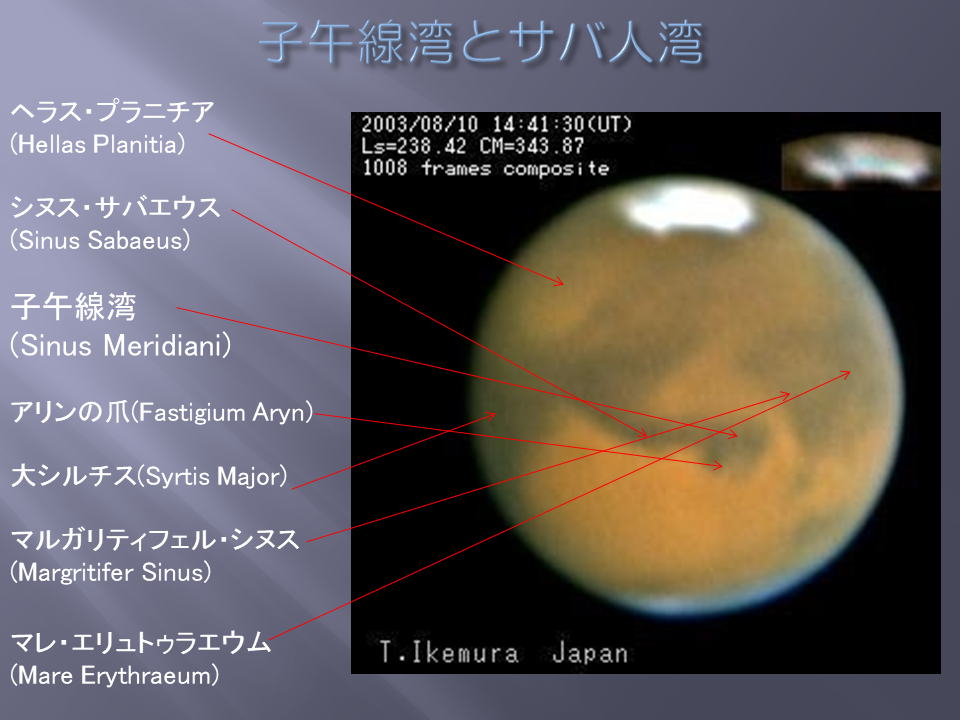

子午線湾とサバ人湾

・オポテュニティの着陸点

◆二種類の経度体系

IAUが採用している火星の経度体系は二種類あります。

1 West Longitudes(西回り経度)と呼ぶ、北極から見て時計周りに0°〜360°の経度体系(地球の西経の方向)です。

英語のテクニカルタームは、planetographic latitude(惑星図経度)です。[1]

伝統的に地上観測で使われています。天文年鑑やWinjuposが使う火星の中央経度はWest Longitudesです。

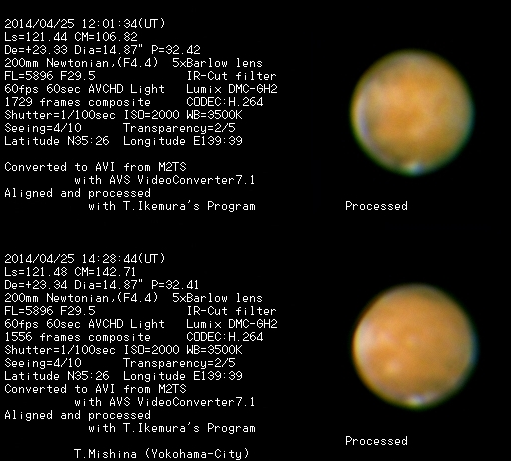

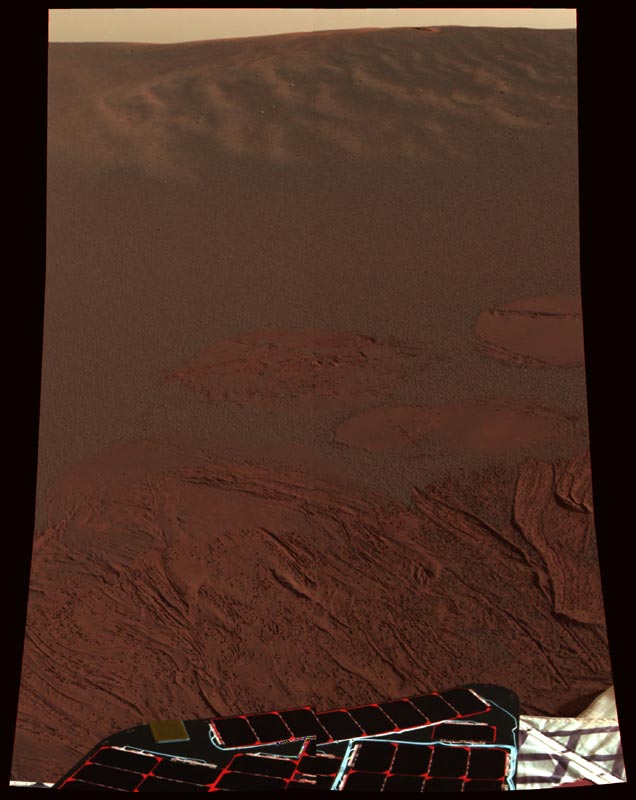

図-1の画像は、上が、12:01:34(UT)、CM(中央経度)=106.82°、下が、14:28:44(UT)、CM(中央経度)=142.71°です。

この経度体系は、地球から見える中央の経度が時間とともに増加するので、使いやすいのです。

図-1 中央経度と時間

2 East Longitudes(東回り経度)と呼ぶ、北極から見て反時計周りに0°〜360°の経度体系(地球の東経の方向)です。

英語のテクニカルタームは、planetocentric latitude(惑星中心経度)です。[1]

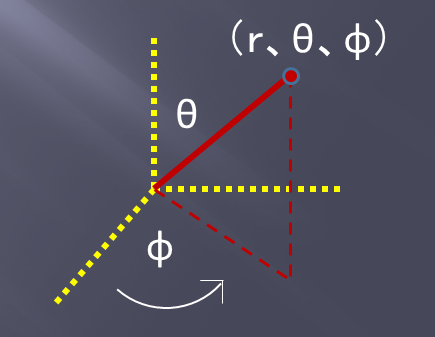

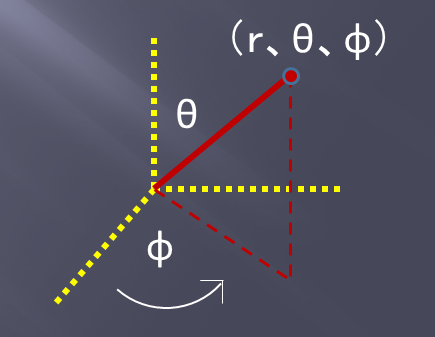

探査機の画像などでは、この経度を用います。理由は、経度の増加方向が、図-2に極座標系と同じだからです。

図-1 中央経度と時間

2 East Longitudes(東回り経度)と呼ぶ、北極から見て反時計周りに0°〜360°の経度体系(地球の東経の方向)です。

英語のテクニカルタームは、planetocentric latitude(惑星中心経度)です。[1]

探査機の画像などでは、この経度を用います。理由は、経度の増加方向が、図-2に極座標系と同じだからです。

図-2 極座標系

二種類の経度体系のどちらを使うかを明示するために、論文に書くときは、例えば,330°WのようにW/Eの文字をつけて

区別します。

◆もう一つの経度体系

IAUに採用されていませんが、 火星の中央子午線、経度0度から、東回りに0°〜180°、西回りに0°〜180°と、地球の

東経・西経と同じ経度体系が用いられることもあります。例えば、「火星:最新画像でみる『赤い惑星』のすべて」(2015年3月に

日本語版出版)は、この経度体系を使っています。

・経度体系の見分け方

三種類の経度体系は、ヘラスの中央付近とオリンポス山の付近の経度線を読むことで見分けられます。

(1)West Longitude ヘラス:300°、オリンポス:120°

(2)East Longitude ヘラス:60°、オリンポス:240°

(3)東経・西経型の経度系 ヘラス:60°,オリンポス:-120°

注意事項:

(1)インターネットのフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に掲載されている火星図は、上が北になり、East Longitudes

で経度が表示されている。天文年鑑に掲載されている経度と対比するときは、East Longitude = 360°- West Longitudeで換算

できます。http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:MarsTopoMap-PIA02031_modest.jpg

(2)古い火星図は、北極から見て時計周り(地球の西経の方向)に経度が定められていますが、南が上になっています。惑星科学で

は、北が上の火星図を使うのですが、アマチュア火星観測家の間では、伝統的に南が上の火星図が使われています。

◆緯度・経度の起点

図-3のように、子午線湾(Sinus Meridiani)が経度の原点(0°)です。この模様は、日本では“アリンの爪”と呼ばれています。

図-2 極座標系

二種類の経度体系のどちらを使うかを明示するために、論文に書くときは、例えば,330°WのようにW/Eの文字をつけて

区別します。

◆もう一つの経度体系

IAUに採用されていませんが、 火星の中央子午線、経度0度から、東回りに0°〜180°、西回りに0°〜180°と、地球の

東経・西経と同じ経度体系が用いられることもあります。例えば、「火星:最新画像でみる『赤い惑星』のすべて」(2015年3月に

日本語版出版)は、この経度体系を使っています。

・経度体系の見分け方

三種類の経度体系は、ヘラスの中央付近とオリンポス山の付近の経度線を読むことで見分けられます。

(1)West Longitude ヘラス:300°、オリンポス:120°

(2)East Longitude ヘラス:60°、オリンポス:240°

(3)東経・西経型の経度系 ヘラス:60°,オリンポス:-120°

注意事項:

(1)インターネットのフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に掲載されている火星図は、上が北になり、East Longitudes

で経度が表示されている。天文年鑑に掲載されている経度と対比するときは、East Longitude = 360°- West Longitudeで換算

できます。http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:MarsTopoMap-PIA02031_modest.jpg

(2)古い火星図は、北極から見て時計周り(地球の西経の方向)に経度が定められていますが、南が上になっています。惑星科学で

は、北が上の火星図を使うのですが、アマチュア火星観測家の間では、伝統的に南が上の火星図が使われています。

◆緯度・経度の起点

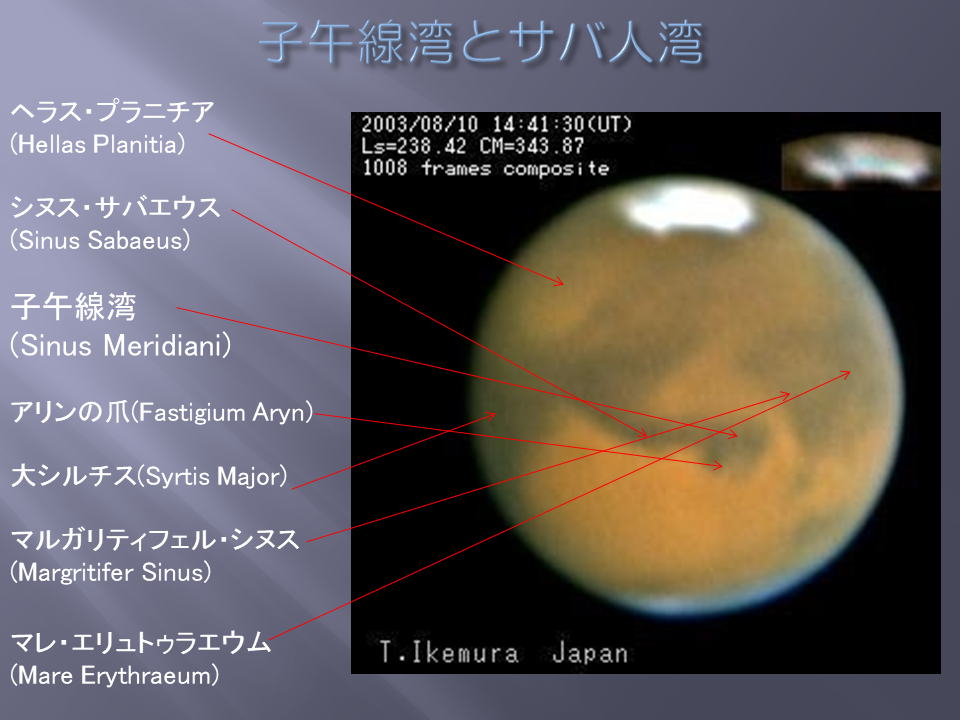

図-3のように、子午線湾(Sinus Meridiani)が経度の原点(0°)です。この模様は、日本では“アリンの爪”と呼ばれています。

図-3 緯度・経度の起点

池村さんが2003年8月10日に撮影された画像に代表的な明暗模様(albedo feature)の名前を書き入れました。図-4です。

図-3 緯度・経度の起点

池村さんが2003年8月10日に撮影された画像に代表的な明暗模様(albedo feature)の名前を書き入れました。図-4です。

図-4 代表的な模様と緯度・経度の起点

探査機による調査で、詳細な地形が判明しており、呼び方が変わっています。例えば、子午線湾の辺りは、高原であることが

わかりメリディアニ高原(Meridiani Planum:メリディアニ・プラヌム)と呼ばれています。惑星科学の論文では、新しい呼び方が

使われています。一方、アマチュアの観測者は、昔ながらの呼び方を使うことがあります。また、昔の論文は、昔の呼び方で記

載されています。ここでは、昔の資料も参照するため、昔ながらの呼び方を使いました。

◆火星の名所案内

子午線湾(Sinus Meridiani)とサバ人湾(Sinus Sabaeus)

日本では“アリンの爪”と呼ばれていました。欧米の表記(ラテン語)は、Fastigium Aryn(Summite Aryn)ですが、

USGS(U.S.Geological survey)のGazetteer of Planetary Nomenclature(惑星地名用語索引)には、載っていません。従って、

ニックネームとして使われています。

Fastigium Arynは、”Forked Bay” とも呼ばれていました。この模様は、1666年にカッシニが見つけ、1783年にハーシュルが

再確認しました。[3]

この爪の間が、緯度・経度の起点でした。[4]

図-4 代表的な模様と緯度・経度の起点

探査機による調査で、詳細な地形が判明しており、呼び方が変わっています。例えば、子午線湾の辺りは、高原であることが

わかりメリディアニ高原(Meridiani Planum:メリディアニ・プラヌム)と呼ばれています。惑星科学の論文では、新しい呼び方が

使われています。一方、アマチュアの観測者は、昔ながらの呼び方を使うことがあります。また、昔の論文は、昔の呼び方で記

載されています。ここでは、昔の資料も参照するため、昔ながらの呼び方を使いました。

◆火星の名所案内

子午線湾(Sinus Meridiani)とサバ人湾(Sinus Sabaeus)

日本では“アリンの爪”と呼ばれていました。欧米の表記(ラテン語)は、Fastigium Aryn(Summite Aryn)ですが、

USGS(U.S.Geological survey)のGazetteer of Planetary Nomenclature(惑星地名用語索引)には、載っていません。従って、

ニックネームとして使われています。

Fastigium Arynは、”Forked Bay” とも呼ばれていました。この模様は、1666年にカッシニが見つけ、1783年にハーシュルが

再確認しました。[3]

この爪の間が、緯度・経度の起点でした。[4]

図-5 かつての緯度・経度の起点

(出典:Antoniadi , The Planet Mars p120)

今は,図-6に示したエアリー0クレータ(直径500m)が経度の起点に定められています。1972年にMariner9が撮影した写真で

見つかったクレータです。[5]

図-5 かつての緯度・経度の起点

(出典:Antoniadi , The Planet Mars p120)

今は,図-6に示したエアリー0クレータ(直径500m)が経度の起点に定められています。1972年にMariner9が撮影した写真で

見つかったクレータです。[5]

(NASA/JPL/MSSS)

図-6 現在の緯度・経度の起点

(出典: NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero")

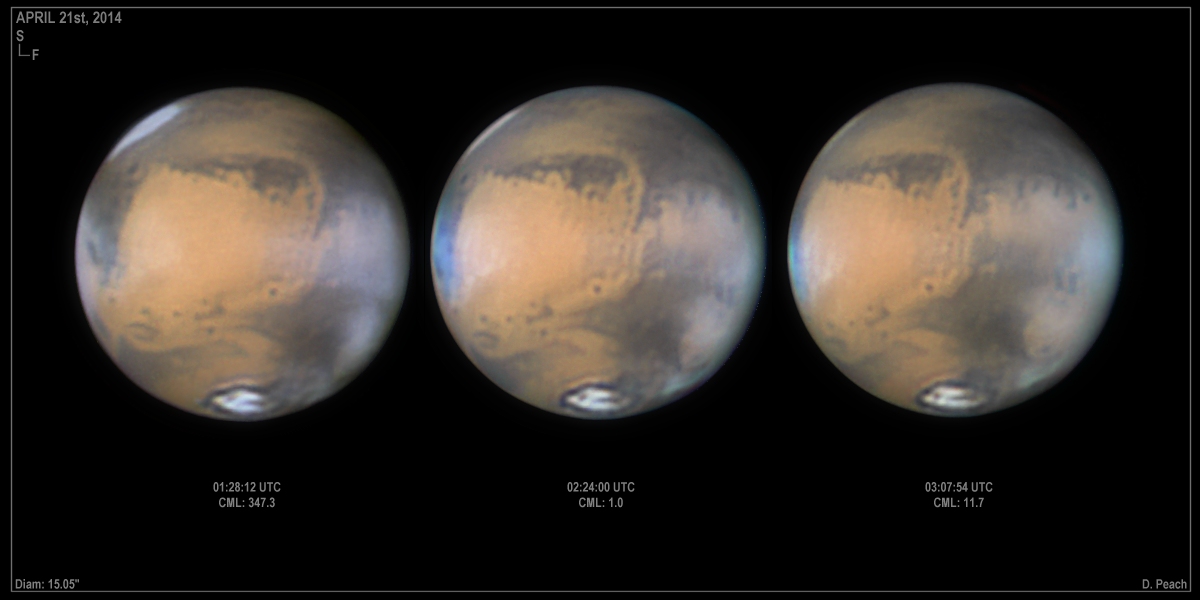

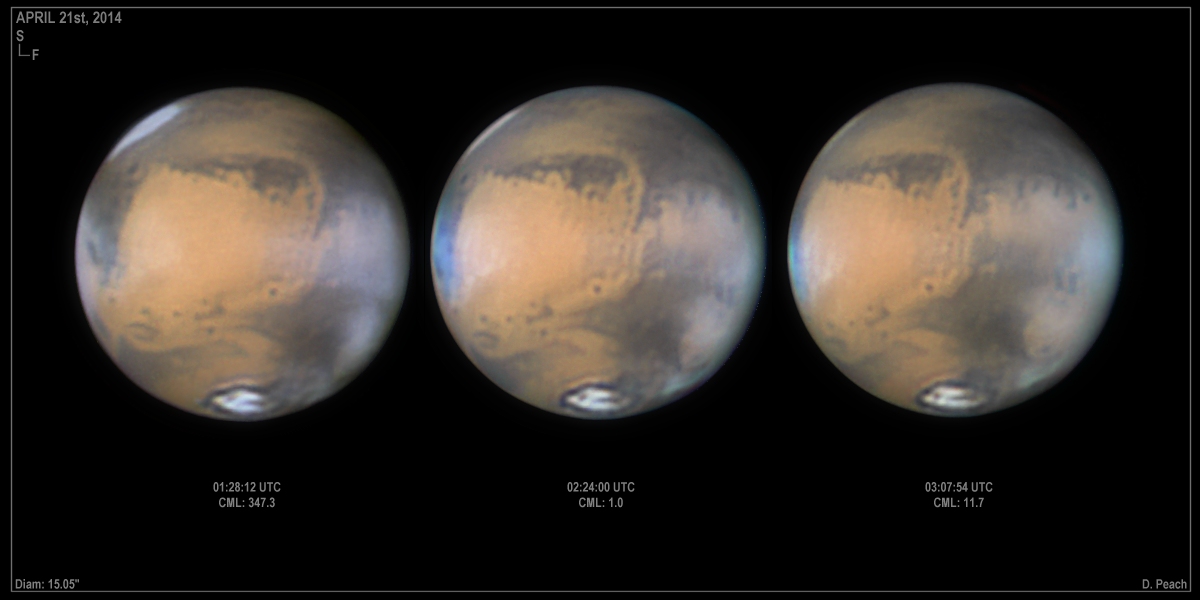

2014年4月21日にダミアン・ピーチ(Damian Peach)が撮影した画像は、細部まで写っています。左から、中央経度(CM)が、

347.3°、1.0° 11.7°です。

(NASA/JPL/MSSS)

図-6 現在の緯度・経度の起点

(出典: NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero")

2014年4月21日にダミアン・ピーチ(Damian Peach)が撮影した画像は、細部まで写っています。左から、中央経度(CM)が、

347.3°、1.0° 11.7°です。

図-7 ダミアン・ピーチさんが撮影した画像

・オポテュニティの着陸点

図-7でMERBと書かれていいるところにオポテュニティがいます。MSLはキュリオシティです。

図-7 ダミアン・ピーチさんが撮影した画像

・オポテュニティの着陸点

図-7でMERBと書かれていいるところにオポテュニティがいます。MSLはキュリオシティです。

図-7 オポテュニテイの着陸点

フリーソフトのMars24(Download site http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/)で作成

プロジェクト代表者のスティーヴ・スクワイヤーズ博士は著書で「オポテュニティはクレータの真ん中で目の前の露頭を見ている.

まさに,惑星間を5億キロも飛んでホールインワンした」, さらに,「アポロ11号の月着陸船にちなんでイーグル・クレータと呼ぶことに

した. この名前には,ちょっとしたしゃれもある. ゴルフのパースリーのホールなら,イーグルはホールインワンのこと」[6]と,クレータの

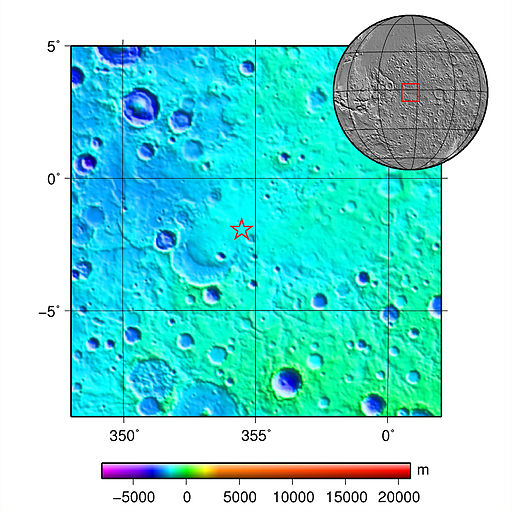

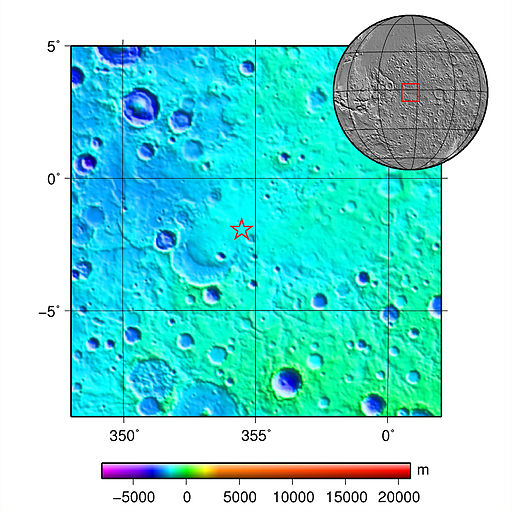

命名についてのエピソードを紹介しています.図-8は、Wikipedianiに掲載されているイーグルクレータ付近の地形図です。火星の

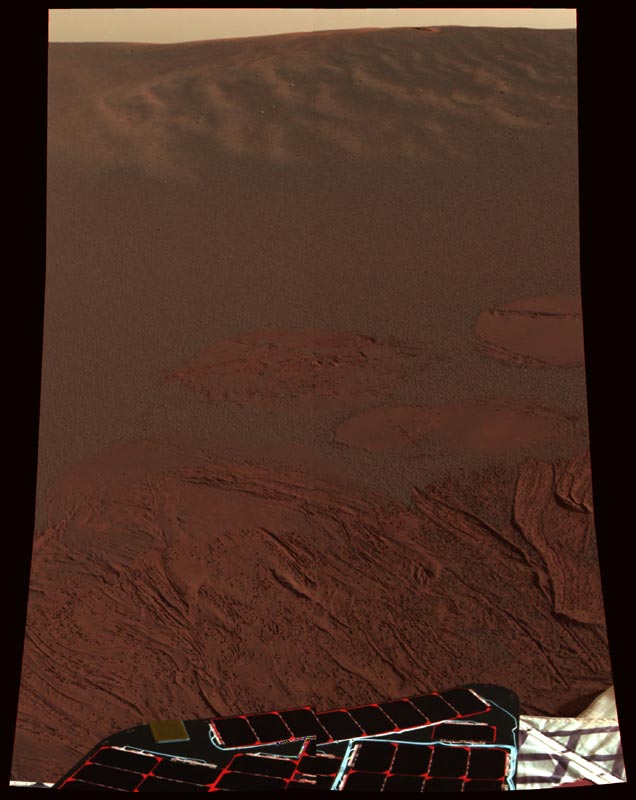

緯度・経度の原点付近に着陸したことがわかります。図-9は、2004年1月25日にNASAが発表したプレスリリース[7]に掲載されている

オポテュニティが送ってきた着陸地点からの眺めです。

図-7 オポテュニテイの着陸点

フリーソフトのMars24(Download site http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/)で作成

プロジェクト代表者のスティーヴ・スクワイヤーズ博士は著書で「オポテュニティはクレータの真ん中で目の前の露頭を見ている.

まさに,惑星間を5億キロも飛んでホールインワンした」, さらに,「アポロ11号の月着陸船にちなんでイーグル・クレータと呼ぶことに

した. この名前には,ちょっとしたしゃれもある. ゴルフのパースリーのホールなら,イーグルはホールインワンのこと」[6]と,クレータの

命名についてのエピソードを紹介しています.図-8は、Wikipedianiに掲載されているイーグルクレータ付近の地形図です。火星の

緯度・経度の原点付近に着陸したことがわかります。図-9は、2004年1月25日にNASAが発表したプレスリリース[7]に掲載されている

オポテュニティが送ってきた着陸地点からの眺めです。

図-8 オポテュニテイの着陸点

メリディアニ平原の直径20mのクレータ(イーグルクレータ)

(出典:WIKIMEDIA COMMONS File:MOLA opportunity.jpg)

図-8 オポテュニテイの着陸点

メリディアニ平原の直径20mのクレータ(イーグルクレータ)

(出典:WIKIMEDIA COMMONS File:MOLA opportunity.jpg)

図-9 オポテュニテイの着陸点からの眺め

(出典:NASA Press Releases January 25,2004

"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape"[7])

<参考文献>

[1] USGS,Gazetter of Planetary Nomenclature,Martian Coordinate System

[2] ジャイルズ スパロウ (著), 日暮 雅道 (翻訳) ,火星: 最新画像で見る「赤い惑星」のすべて,2015年3月23日、河出書房新社

[3] Antoniadi,The Planet Mars, p118

[4] Antoniadi,The Planet Mars, p120

[5] NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero"

[6] スティーヴ・スクワイヤーズ(原著), 桃井 緑美子 (翻訳) 、ローバー,火星を駆ける、早川書房、2007年9月1日,P364,P394

[7] NASA Press Releases,"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape", January 25,2004

図-9 オポテュニテイの着陸点からの眺め

(出典:NASA Press Releases January 25,2004

"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape"[7])

<参考文献>

[1] USGS,Gazetter of Planetary Nomenclature,Martian Coordinate System

[2] ジャイルズ スパロウ (著), 日暮 雅道 (翻訳) ,火星: 最新画像で見る「赤い惑星」のすべて,2015年3月23日、河出書房新社

[3] Antoniadi,The Planet Mars, p118

[4] Antoniadi,The Planet Mars, p120

[5] NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero"

[6] スティーヴ・スクワイヤーズ(原著), 桃井 緑美子 (翻訳) 、ローバー,火星を駆ける、早川書房、2007年9月1日,P364,P394

[7] NASA Press Releases,"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape", January 25,2004

図-1 中央経度と時間

2 East Longitudes(東回り経度)と呼ぶ、北極から見て反時計周りに0°〜360°の経度体系(地球の東経の方向)です。

英語のテクニカルタームは、planetocentric latitude(惑星中心経度)です。[1]

探査機の画像などでは、この経度を用います。理由は、経度の増加方向が、図-2に極座標系と同じだからです。

図-1 中央経度と時間

2 East Longitudes(東回り経度)と呼ぶ、北極から見て反時計周りに0°〜360°の経度体系(地球の東経の方向)です。

英語のテクニカルタームは、planetocentric latitude(惑星中心経度)です。[1]

探査機の画像などでは、この経度を用います。理由は、経度の増加方向が、図-2に極座標系と同じだからです。

図-2 極座標系

二種類の経度体系のどちらを使うかを明示するために、論文に書くときは、例えば,330°WのようにW/Eの文字をつけて

区別します。

◆もう一つの経度体系

IAUに採用されていませんが、 火星の中央子午線、経度0度から、東回りに0°〜180°、西回りに0°〜180°と、地球の

東経・西経と同じ経度体系が用いられることもあります。例えば、「火星:最新画像でみる『赤い惑星』のすべて」(2015年3月に

日本語版出版)は、この経度体系を使っています。

・経度体系の見分け方

三種類の経度体系は、ヘラスの中央付近とオリンポス山の付近の経度線を読むことで見分けられます。

(1)West Longitude ヘラス:300°、オリンポス:120°

(2)East Longitude ヘラス:60°、オリンポス:240°

(3)東経・西経型の経度系 ヘラス:60°,オリンポス:-120°

注意事項:

(1)インターネットのフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に掲載されている火星図は、上が北になり、East Longitudes

で経度が表示されている。天文年鑑に掲載されている経度と対比するときは、East Longitude = 360°- West Longitudeで換算

できます。http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:MarsTopoMap-PIA02031_modest.jpg

(2)古い火星図は、北極から見て時計周り(地球の西経の方向)に経度が定められていますが、南が上になっています。惑星科学で

は、北が上の火星図を使うのですが、アマチュア火星観測家の間では、伝統的に南が上の火星図が使われています。

◆緯度・経度の起点

図-3のように、子午線湾(Sinus Meridiani)が経度の原点(0°)です。この模様は、日本では“アリンの爪”と呼ばれています。

図-2 極座標系

二種類の経度体系のどちらを使うかを明示するために、論文に書くときは、例えば,330°WのようにW/Eの文字をつけて

区別します。

◆もう一つの経度体系

IAUに採用されていませんが、 火星の中央子午線、経度0度から、東回りに0°〜180°、西回りに0°〜180°と、地球の

東経・西経と同じ経度体系が用いられることもあります。例えば、「火星:最新画像でみる『赤い惑星』のすべて」(2015年3月に

日本語版出版)は、この経度体系を使っています。

・経度体系の見分け方

三種類の経度体系は、ヘラスの中央付近とオリンポス山の付近の経度線を読むことで見分けられます。

(1)West Longitude ヘラス:300°、オリンポス:120°

(2)East Longitude ヘラス:60°、オリンポス:240°

(3)東経・西経型の経度系 ヘラス:60°,オリンポス:-120°

注意事項:

(1)インターネットのフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に掲載されている火星図は、上が北になり、East Longitudes

で経度が表示されている。天文年鑑に掲載されている経度と対比するときは、East Longitude = 360°- West Longitudeで換算

できます。http://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:MarsTopoMap-PIA02031_modest.jpg

(2)古い火星図は、北極から見て時計周り(地球の西経の方向)に経度が定められていますが、南が上になっています。惑星科学で

は、北が上の火星図を使うのですが、アマチュア火星観測家の間では、伝統的に南が上の火星図が使われています。

◆緯度・経度の起点

図-3のように、子午線湾(Sinus Meridiani)が経度の原点(0°)です。この模様は、日本では“アリンの爪”と呼ばれています。

図-3 緯度・経度の起点

池村さんが2003年8月10日に撮影された画像に代表的な明暗模様(albedo feature)の名前を書き入れました。図-4です。

図-3 緯度・経度の起点

池村さんが2003年8月10日に撮影された画像に代表的な明暗模様(albedo feature)の名前を書き入れました。図-4です。

図-4 代表的な模様と緯度・経度の起点

探査機による調査で、詳細な地形が判明しており、呼び方が変わっています。例えば、子午線湾の辺りは、高原であることが

わかりメリディアニ高原(Meridiani Planum:メリディアニ・プラヌム)と呼ばれています。惑星科学の論文では、新しい呼び方が

使われています。一方、アマチュアの観測者は、昔ながらの呼び方を使うことがあります。また、昔の論文は、昔の呼び方で記

載されています。ここでは、昔の資料も参照するため、昔ながらの呼び方を使いました。

◆火星の名所案内

子午線湾(Sinus Meridiani)とサバ人湾(Sinus Sabaeus)

日本では“アリンの爪”と呼ばれていました。欧米の表記(ラテン語)は、Fastigium Aryn(Summite Aryn)ですが、

USGS(U.S.Geological survey)のGazetteer of Planetary Nomenclature(惑星地名用語索引)には、載っていません。従って、

ニックネームとして使われています。

Fastigium Arynは、”Forked Bay” とも呼ばれていました。この模様は、1666年にカッシニが見つけ、1783年にハーシュルが

再確認しました。[3]

この爪の間が、緯度・経度の起点でした。[4]

図-4 代表的な模様と緯度・経度の起点

探査機による調査で、詳細な地形が判明しており、呼び方が変わっています。例えば、子午線湾の辺りは、高原であることが

わかりメリディアニ高原(Meridiani Planum:メリディアニ・プラヌム)と呼ばれています。惑星科学の論文では、新しい呼び方が

使われています。一方、アマチュアの観測者は、昔ながらの呼び方を使うことがあります。また、昔の論文は、昔の呼び方で記

載されています。ここでは、昔の資料も参照するため、昔ながらの呼び方を使いました。

◆火星の名所案内

子午線湾(Sinus Meridiani)とサバ人湾(Sinus Sabaeus)

日本では“アリンの爪”と呼ばれていました。欧米の表記(ラテン語)は、Fastigium Aryn(Summite Aryn)ですが、

USGS(U.S.Geological survey)のGazetteer of Planetary Nomenclature(惑星地名用語索引)には、載っていません。従って、

ニックネームとして使われています。

Fastigium Arynは、”Forked Bay” とも呼ばれていました。この模様は、1666年にカッシニが見つけ、1783年にハーシュルが

再確認しました。[3]

この爪の間が、緯度・経度の起点でした。[4]

図-5 かつての緯度・経度の起点

(出典:Antoniadi , The Planet Mars p120)

今は,図-6に示したエアリー0クレータ(直径500m)が経度の起点に定められています。1972年にMariner9が撮影した写真で

見つかったクレータです。[5]

図-5 かつての緯度・経度の起点

(出典:Antoniadi , The Planet Mars p120)

今は,図-6に示したエアリー0クレータ(直径500m)が経度の起点に定められています。1972年にMariner9が撮影した写真で

見つかったクレータです。[5]

(NASA/JPL/MSSS)

図-6 現在の緯度・経度の起点

(出典: NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero")

2014年4月21日にダミアン・ピーチ(Damian Peach)が撮影した画像は、細部まで写っています。左から、中央経度(CM)が、

347.3°、1.0° 11.7°です。

(NASA/JPL/MSSS)

図-6 現在の緯度・経度の起点

(出典: NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero")

2014年4月21日にダミアン・ピーチ(Damian Peach)が撮影した画像は、細部まで写っています。左から、中央経度(CM)が、

347.3°、1.0° 11.7°です。

図-7 ダミアン・ピーチさんが撮影した画像

・オポテュニティの着陸点

図-7でMERBと書かれていいるところにオポテュニティがいます。MSLはキュリオシティです。

図-7 ダミアン・ピーチさんが撮影した画像

・オポテュニティの着陸点

図-7でMERBと書かれていいるところにオポテュニティがいます。MSLはキュリオシティです。

図-7 オポテュニテイの着陸点

フリーソフトのMars24(Download site http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/)で作成

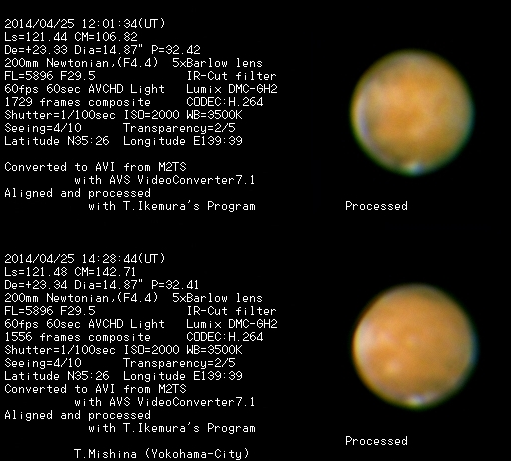

プロジェクト代表者のスティーヴ・スクワイヤーズ博士は著書で「オポテュニティはクレータの真ん中で目の前の露頭を見ている.

まさに,惑星間を5億キロも飛んでホールインワンした」, さらに,「アポロ11号の月着陸船にちなんでイーグル・クレータと呼ぶことに

した. この名前には,ちょっとしたしゃれもある. ゴルフのパースリーのホールなら,イーグルはホールインワンのこと」[6]と,クレータの

命名についてのエピソードを紹介しています.図-8は、Wikipedianiに掲載されているイーグルクレータ付近の地形図です。火星の

緯度・経度の原点付近に着陸したことがわかります。図-9は、2004年1月25日にNASAが発表したプレスリリース[7]に掲載されている

オポテュニティが送ってきた着陸地点からの眺めです。

図-7 オポテュニテイの着陸点

フリーソフトのMars24(Download site http://www.giss.nasa.gov/tools/mars24/)で作成

プロジェクト代表者のスティーヴ・スクワイヤーズ博士は著書で「オポテュニティはクレータの真ん中で目の前の露頭を見ている.

まさに,惑星間を5億キロも飛んでホールインワンした」, さらに,「アポロ11号の月着陸船にちなんでイーグル・クレータと呼ぶことに

した. この名前には,ちょっとしたしゃれもある. ゴルフのパースリーのホールなら,イーグルはホールインワンのこと」[6]と,クレータの

命名についてのエピソードを紹介しています.図-8は、Wikipedianiに掲載されているイーグルクレータ付近の地形図です。火星の

緯度・経度の原点付近に着陸したことがわかります。図-9は、2004年1月25日にNASAが発表したプレスリリース[7]に掲載されている

オポテュニティが送ってきた着陸地点からの眺めです。

図-8 オポテュニテイの着陸点

メリディアニ平原の直径20mのクレータ(イーグルクレータ)

(出典:WIKIMEDIA COMMONS File:MOLA opportunity.jpg)

図-8 オポテュニテイの着陸点

メリディアニ平原の直径20mのクレータ(イーグルクレータ)

(出典:WIKIMEDIA COMMONS File:MOLA opportunity.jpg)

図-9 オポテュニテイの着陸点からの眺め

(出典:NASA Press Releases January 25,2004

"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape"[7])

<参考文献>

[1] USGS,Gazetter of Planetary Nomenclature,Martian Coordinate System

[2] ジャイルズ スパロウ (著), 日暮 雅道 (翻訳) ,火星: 最新画像で見る「赤い惑星」のすべて,2015年3月23日、河出書房新社

[3] Antoniadi,The Planet Mars, p118

[4] Antoniadi,The Planet Mars, p120

[5] NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero"

[6] スティーヴ・スクワイヤーズ(原著), 桃井 緑美子 (翻訳) 、ローバー,火星を駆ける、早川書房、2007年9月1日,P364,P394

[7] NASA Press Releases,"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape", January 25,2004

図-9 オポテュニテイの着陸点からの眺め

(出典:NASA Press Releases January 25,2004

"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape"[7])

<参考文献>

[1] USGS,Gazetter of Planetary Nomenclature,Martian Coordinate System

[2] ジャイルズ スパロウ (著), 日暮 雅道 (翻訳) ,火星: 最新画像で見る「赤い惑星」のすべて,2015年3月23日、河出書房新社

[3] Antoniadi,The Planet Mars, p118

[4] Antoniadi,The Planet Mars, p120

[5] NASA PHOTOJOURNAL PIA03207: The Martian Prime Meridian -- Longitude "Zero"

[6] スティーヴ・スクワイヤーズ(原著), 桃井 緑美子 (翻訳) 、ローバー,火星を駆ける、早川書房、2007年9月1日,P364,P394

[7] NASA Press Releases,"First Images Of Opportunity Site Show Bizarre Landscape", January 25,2004