-火星の名所案内 その1-

ヘラス平原 (Hellas Planitia)

(2013.12.15 月惑例会の資料に加筆)

2018.8.11

三品利郎

目 次

◆クレータ年代学

◆地質年代

◆火星の地質時代

◆火星の地質図

◆火星の名所案内

ヘラス(Hellas Baisin)

・高地から盆地へ、そして、巨大インパクトであることが判明。

◆クレータ年代学

簡単にいうと、惑星面の領域ごとにクレータ数の密度から、その領域が更新された年代を知るものです。

地球、火星、金星、水星は、月と同じ小天体の衝突頻度の時間変化をしているとの仮説が支持されている。

即ち、古い面の方がクレータ数の密度が大きいという性質がある。

詳しくはインターネット天文学辞典のクレータ年代学を見てください。

◆地質年代(クレータ年代学による)

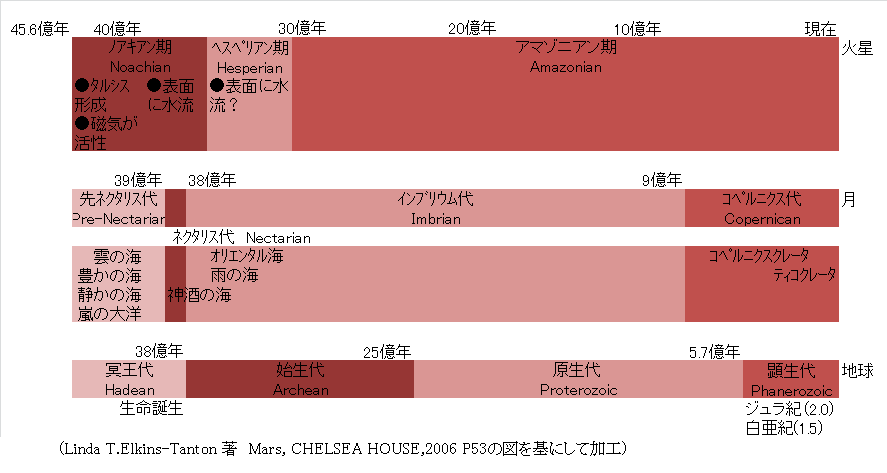

火星、月、地球の地質年代を表したものが図-1です。この図は、Linda T.Elkins-Tanton著,Mars,p53[1]の図

を基にして加工したものです。横が45.6億年前から現在までの年代です。火星、月と地球で起きた代表的な出

来事を年代ごとに書き込んであります。

火星は、ノアキアン期(Noachian)、ヘスペリアン期(Hesperian)、アマゾニアン期(Amazonian)に分類されて

います。詳しくは後述します。

月は、先ネクタリス代(Pre-Nsctarian)、ネクタリス代(Nectarian)、そして、インブリウム代(Imbrian)が長く続き、

コペルニクス代となります。38億年前までは小天体の衝突が頻繁に起きた隕石重爆撃期(後期隕石重爆撃期)

と呼ばれます。その後期隕石重爆撃期の先ネクタリス代とネクタリス代、そしてインブリウム代の初めに月の海

が形成されたと考えられています。

コペルニクスクレータやティコクレータは、現在から数億年前のコペルニクス代に形成されたと考えられています。

地球は、冥王代(Hadean)、始生代(Archean)、原生代(Proterozoic)、顕生代(Phanerozoic)に分類されてい

ます。38億年ほど前の冥王代に生命が誕生したと考えられています。恐竜が跋扈したジュラ紀(2億年前)、白

亜紀(1億5千万年前)は、顕生代に属します。

図-1 火星、月、地球の地質年代

◆火星の地質年代

-ノアキアン期(45〜37億年前)

前半の45〜41億年前に火星の標高が低く比較的に平は北半球と標高が高い南半球という二分性(非対称

性)が形成されたと考えられています。北半球に、月の6割程度の直径の小天体が衝突し、Borealis Basin

(ボレアリス・ベイズン)と呼ばれる巨大な衝突孔ができました。その大きさは長径10,600km,短径8,500kmに

及びます。この時期は後期隕石重爆撃期であり、南半球の差し渡し2,300kmに及ぶHellas basin(ヘラス・ベ

イズン)、1,800kmのArgyre baisn(アギュレ・ベイズン)、北半球にある1,500kmのIsidis basin(イシヂス・ベイ

ズン)も、この時期に形成されました。

後半の41〜37億年前は、湿潤で温暖な期間であり、火星面に水があったと考えられています。また、

Tharsis(タルシス)の隆起は、後半の41〜37億年前に形成されました。

-ヘスペリアン期(37〜3億年前)

火星面に水があったと考えられています。火山活動が起き、Alba(アルバ)山やOlympos(オリンポス)山

の形成が始まりました。その後、気温と気圧が上昇し水が干上がったと考えられています。

-アマゾニアン期(3億年前〜現在)

このころになると、 火山活動は弱まりました。そして、水の大半が蒸発したと考えられています。

◆火星の地質図

火星の南半球に比べて北半球にはクレータが多く、サイズも大きいため、北半球の方が古くから形成された

と考えられています。南半球も北半球と同様に後期隕石重爆撃期を経ていますが、その後に様々なプロセスで

表面が再形成・新生されたと考えられています。

火星の面の各地質年代に形成された地質の分布を示す地質図が作られています。[2]

それが図-2です。この地質図は、アメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。

図-1 火星、月、地球の地質年代

◆火星の地質年代

-ノアキアン期(45〜37億年前)

前半の45〜41億年前に火星の標高が低く比較的に平は北半球と標高が高い南半球という二分性(非対称

性)が形成されたと考えられています。北半球に、月の6割程度の直径の小天体が衝突し、Borealis Basin

(ボレアリス・ベイズン)と呼ばれる巨大な衝突孔ができました。その大きさは長径10,600km,短径8,500kmに

及びます。この時期は後期隕石重爆撃期であり、南半球の差し渡し2,300kmに及ぶHellas basin(ヘラス・ベ

イズン)、1,800kmのArgyre baisn(アギュレ・ベイズン)、北半球にある1,500kmのIsidis basin(イシヂス・ベイ

ズン)も、この時期に形成されました。

後半の41〜37億年前は、湿潤で温暖な期間であり、火星面に水があったと考えられています。また、

Tharsis(タルシス)の隆起は、後半の41〜37億年前に形成されました。

-ヘスペリアン期(37〜3億年前)

火星面に水があったと考えられています。火山活動が起き、Alba(アルバ)山やOlympos(オリンポス)山

の形成が始まりました。その後、気温と気圧が上昇し水が干上がったと考えられています。

-アマゾニアン期(3億年前〜現在)

このころになると、 火山活動は弱まりました。そして、水の大半が蒸発したと考えられています。

◆火星の地質図

火星の南半球に比べて北半球にはクレータが多く、サイズも大きいため、北半球の方が古くから形成された

と考えられています。南半球も北半球と同様に後期隕石重爆撃期を経ていますが、その後に様々なプロセスで

表面が再形成・新生されたと考えられています。

火星の面の各地質年代に形成された地質の分布を示す地質図が作られています。[2]

それが図-2です。この地質図は、アメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。

(NASA/USGS/Grego)

図-2 GEOLOGIC MAP OF MARS

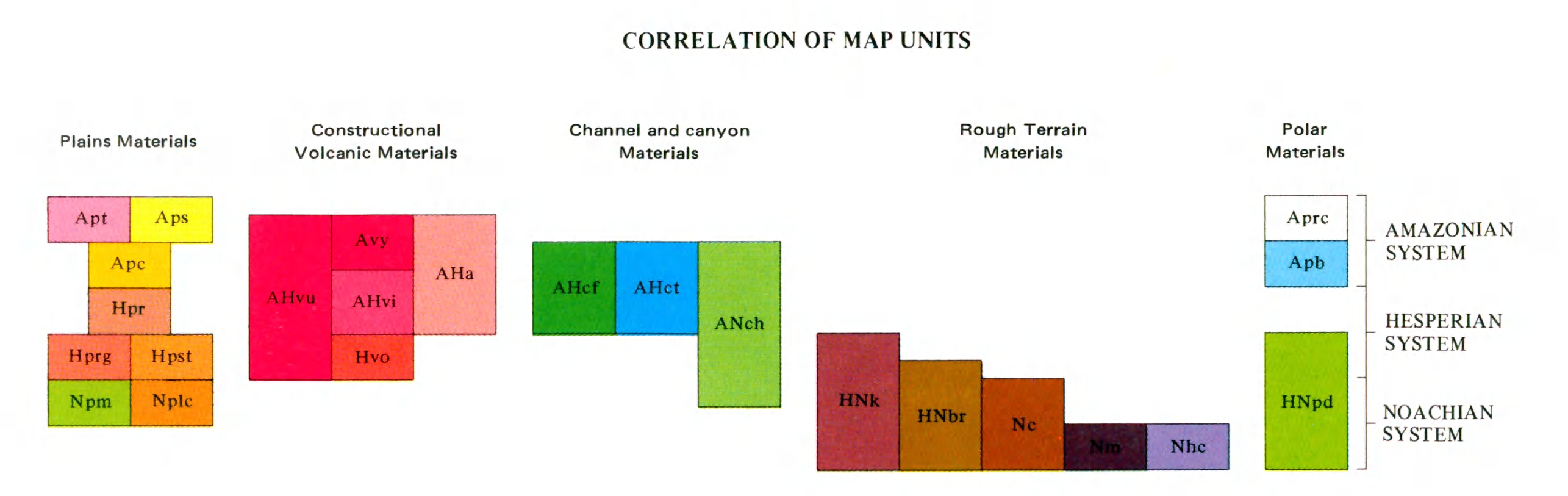

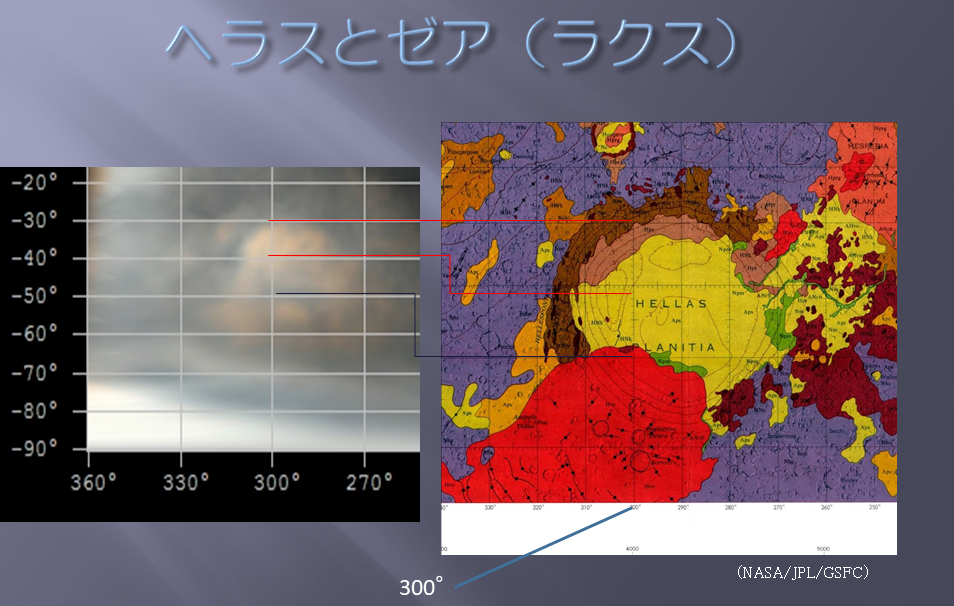

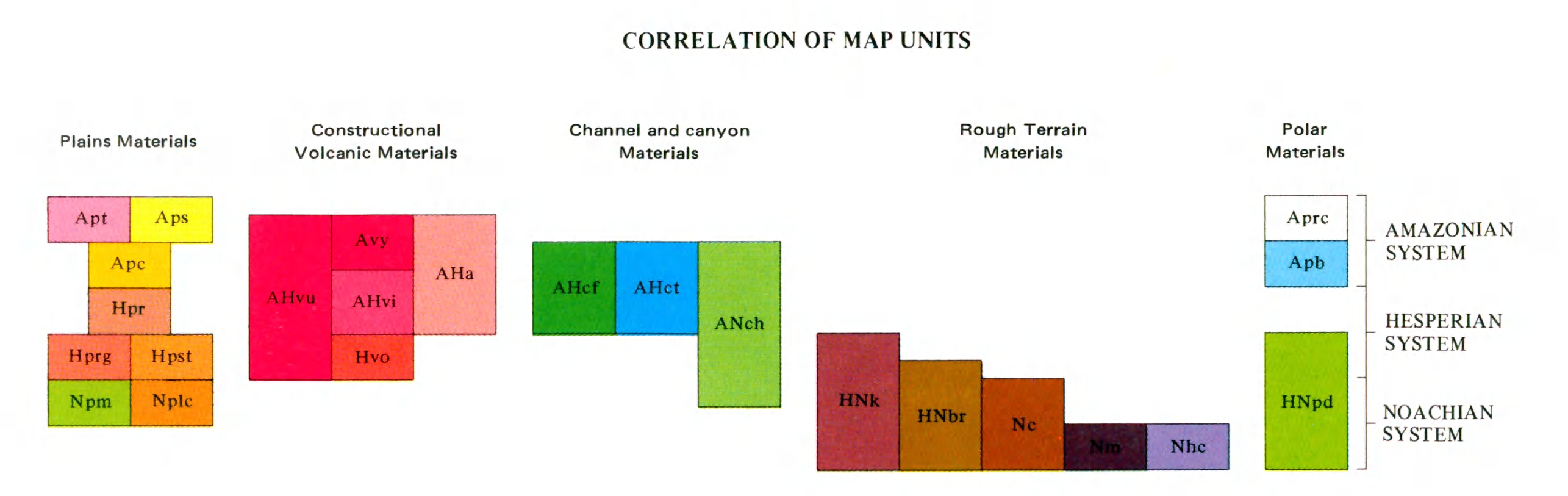

地質図の色は、地質年代を示しています。その部分を拡大したものが図-3です。

平原(Plains)、火山性の構造(Constructional Volcanic)、峡谷と筋状地形(Channel and canyon)、凸凹した地形の

領域域(Rough Terrain)、極地域(Polar)に大きく分類され、それが細分化され、3文字又は4文字のアルファベットで示

され色分けされています。最初の大文字が、アマゾン期(A)、ヘスペリアン期(H)、ノアキス期(N)を示します。続く小文字

が地質を指示します。例えば、Avyは、AMAZONIAN期のYung Volcanic Material、Avoは、AZONIAN期のOld Volcanic

Materialです。その説明が地質図(図-2)の右に書かれています。

(NASA/USGS/Grego)

図-2 GEOLOGIC MAP OF MARS

地質図の色は、地質年代を示しています。その部分を拡大したものが図-3です。

平原(Plains)、火山性の構造(Constructional Volcanic)、峡谷と筋状地形(Channel and canyon)、凸凹した地形の

領域域(Rough Terrain)、極地域(Polar)に大きく分類され、それが細分化され、3文字又は4文字のアルファベットで示

され色分けされています。最初の大文字が、アマゾン期(A)、ヘスペリアン期(H)、ノアキス期(N)を示します。続く小文字

が地質を指示します。例えば、Avyは、AMAZONIAN期のYung Volcanic Material、Avoは、AZONIAN期のOld Volcanic

Materialです。その説明が地質図(図-2)の右に書かれています。

(NASA/USGS/Grego)

図-3 色と地質年代

◆火星の名所案内その1ヘラス(Hellas Basin)

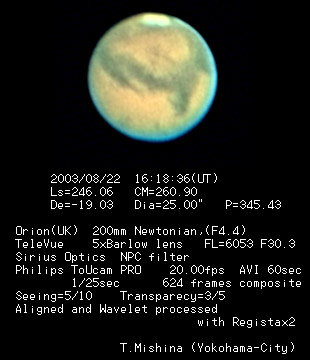

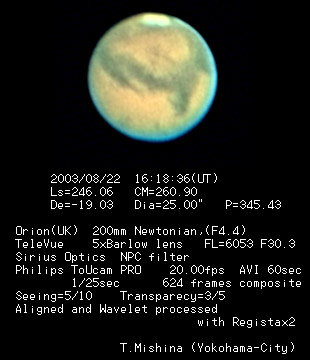

ヘラスが写っている火星の画像です。撮影したのは2003年の大接近の時です。左は私が8月22日に撮影したもの、

右は米山さんが9月17日に撮影したものです。火星の上の縁に楕円形に写っている白い部分が南極冠でし。▼の模様が

大シルティスです。南極冠の下、大シルティスの上の赤っぽい領域がヘラスと呼ばれる地域です。火星の南半球は夏です。

(NASA/USGS/Grego)

図-3 色と地質年代

◆火星の名所案内その1ヘラス(Hellas Basin)

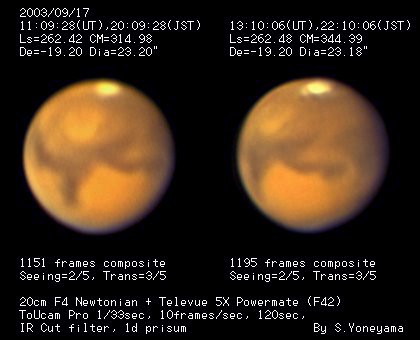

ヘラスが写っている火星の画像です。撮影したのは2003年の大接近の時です。左は私が8月22日に撮影したもの、

右は米山さんが9月17日に撮影したものです。火星の上の縁に楕円形に写っている白い部分が南極冠でし。▼の模様が

大シルティスです。南極冠の下、大シルティスの上の赤っぽい領域がヘラスと呼ばれる地域です。火星の南半球は夏です。

図-4 ヘラスが写っている火星の画像(左、撮影三品、右米山さん撮影

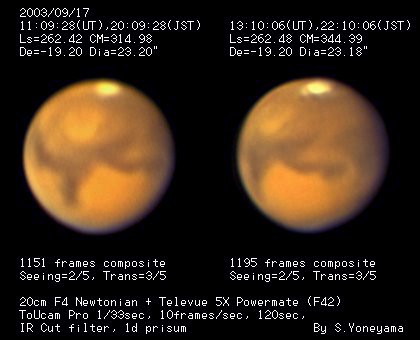

図-5は私が2009年の12月に撮影した、南半球が冬の時期のヘラスです。火星の上の縁に白く写っている

部分がヘラスです。南半球の冬なので南極周辺は太陽の光があたらず火星の向こう側に隠れています。火星の下縁の白

い部分は北極地方を覆う北極フードです。

図-4 ヘラスが写っている火星の画像(左、撮影三品、右米山さん撮影

図-5は私が2009年の12月に撮影した、南半球が冬の時期のヘラスです。火星の上の縁に白く写っている

部分がヘラスです。南半球の冬なので南極周辺は太陽の光があたらず火星の向こう側に隠れています。火星の下縁の白

い部分は北極地方を覆う北極フードです。

図-5 冬のヘラス

ヘラスは、かつては高原と考えられていました。その理由は、冬季に白く輝くこと、朝夕は白く日中は、晴れることでした。

つまり、周りより標高が高く気温が低いため、朝夕は霧がでやすいと考えられていました。地球の高原と同じだと解釈されて

いたわけです。ところが、1969年のマリナー7号による電波により火星面の起伏が観測され、ヘラスが盆地であることが判明

しました。また1971年の接近時に、地球からのレーダでも火星の起伏が観測されるようになると、ヘラスが盆地であることを示

すデータが得られました[1]。1971年、マリナー9号が火星の周回軌道から、火星面を撮影した画像を基にして、火星の地図

が作成されました。そして、火星には巨大なクレータがあることが判りました。アギュレ:当時は直径1000Km以上(1800Km)、

ヘラス:当時は、直径1400Km以上(2300Km)と見積もられていました。[3]

その当時の「地質ニュース」に連載された「火星の地質学」]を読むと、新たな発見の驚きが伝わって来ます。「火星の地質学」

はWEBで読むことができます。

([3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222)

ヘラスに現れる霧は地形との関係があると考えられています。

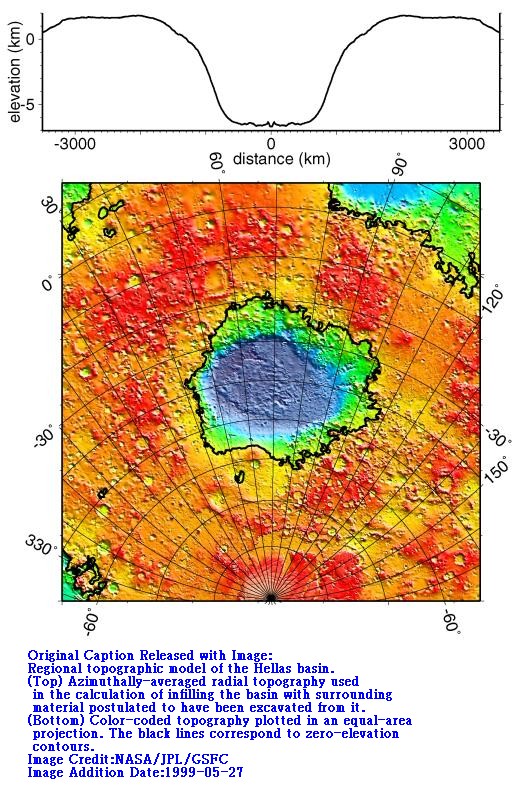

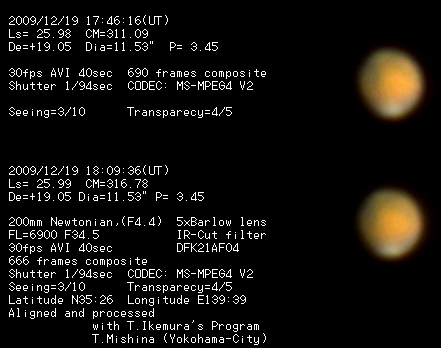

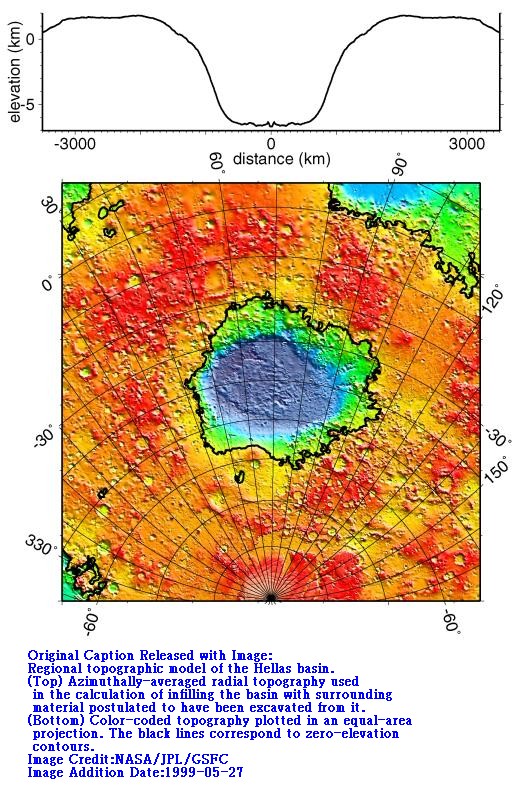

MGSがレーザで火星の地形を調べ、詳細な地形図を作成しました。1999年のことです。

その地形図はアメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。[4]

そして、ヘラスの地形も詳細にわかりました。それが図-6です。[5]

上の曲線が断面図、下の地形図が標高を色分けした地形図です。白と黄色の境目が基準面(標高0km)です。水色と緑が

基準面よりも低い部分、青が最も低い部分、赤茶や茶が標高が高い部分です。

ヘラスの斜面は平均すると1000kmで7km下ります。道路傾斜の表示で言えば、0.7%の勾配に相当します。鎌倉の長谷駅

から大仏様へ行く道(0.7%)や、名古屋駅から栄まで(0.6%)が、同じくらいの勾配です。因みに京都駅から二条城まで約3600m

で標高は10m高くなるので0.28%の勾配です。さらに、ヘラスの底は、周りより7kmも低地になるのでそれだけ気圧が高くなります!

気圧が高いため気温が下がる冬は水の雲や二酸化炭素の雲が出やすくなります。

図-5 冬のヘラス

ヘラスは、かつては高原と考えられていました。その理由は、冬季に白く輝くこと、朝夕は白く日中は、晴れることでした。

つまり、周りより標高が高く気温が低いため、朝夕は霧がでやすいと考えられていました。地球の高原と同じだと解釈されて

いたわけです。ところが、1969年のマリナー7号による電波により火星面の起伏が観測され、ヘラスが盆地であることが判明

しました。また1971年の接近時に、地球からのレーダでも火星の起伏が観測されるようになると、ヘラスが盆地であることを示

すデータが得られました[1]。1971年、マリナー9号が火星の周回軌道から、火星面を撮影した画像を基にして、火星の地図

が作成されました。そして、火星には巨大なクレータがあることが判りました。アギュレ:当時は直径1000Km以上(1800Km)、

ヘラス:当時は、直径1400Km以上(2300Km)と見積もられていました。[3]

その当時の「地質ニュース」に連載された「火星の地質学」]を読むと、新たな発見の驚きが伝わって来ます。「火星の地質学」

はWEBで読むことができます。

([3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222)

ヘラスに現れる霧は地形との関係があると考えられています。

MGSがレーザで火星の地形を調べ、詳細な地形図を作成しました。1999年のことです。

その地形図はアメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。[4]

そして、ヘラスの地形も詳細にわかりました。それが図-6です。[5]

上の曲線が断面図、下の地形図が標高を色分けした地形図です。白と黄色の境目が基準面(標高0km)です。水色と緑が

基準面よりも低い部分、青が最も低い部分、赤茶や茶が標高が高い部分です。

ヘラスの斜面は平均すると1000kmで7km下ります。道路傾斜の表示で言えば、0.7%の勾配に相当します。鎌倉の長谷駅

から大仏様へ行く道(0.7%)や、名古屋駅から栄まで(0.6%)が、同じくらいの勾配です。因みに京都駅から二条城まで約3600m

で標高は10m高くなるので0.28%の勾配です。さらに、ヘラスの底は、周りより7kmも低地になるのでそれだけ気圧が高くなります!

気圧が高いため気温が下がる冬は水の雲や二酸化炭素の雲が出やすくなります。

(NASA/JPL/GSFC)

図-6 ヘラスの地形図 (出典 PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,JPL,Photojournal)

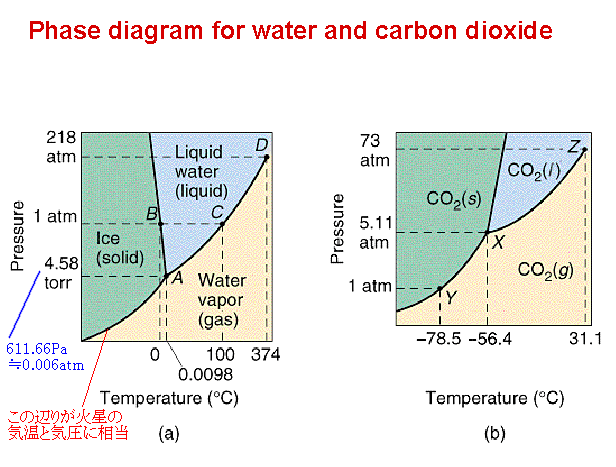

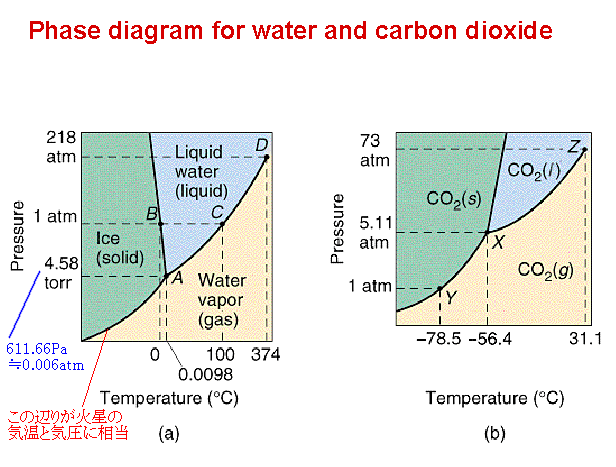

水と二酸化炭素の状態図(相図)を見てみましょう。図-7は左が水、右が二酸化炭素の状態図です。[6]

地球の気温と気圧は、水の三重点Aを囲こむ範囲です。

(NASA/JPL/GSFC)

図-6 ヘラスの地形図 (出典 PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,JPL,Photojournal)

水と二酸化炭素の状態図(相図)を見てみましょう。図-7は左が水、右が二酸化炭素の状態図です。[6]

地球の気温と気圧は、水の三重点Aを囲こむ範囲です。

図-7 水と二酸化炭素の状態図

(図-7の出典: Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online

by Diaz at January 24, 2017)

火星の気温と気圧は、水の三重点Aよりも左下の領域になります。この気温と気圧では、水は液体にならず固体から

気体へと昇華します。二酸化炭素の方は右の図で火星の気温と気圧に相当する範囲は図の外側になってしまいますが、

気圧が高いと二酸化炭素が固体にある温度も高くなることから、ヘラスの底は気圧が高いため周辺よりも高い気温で二

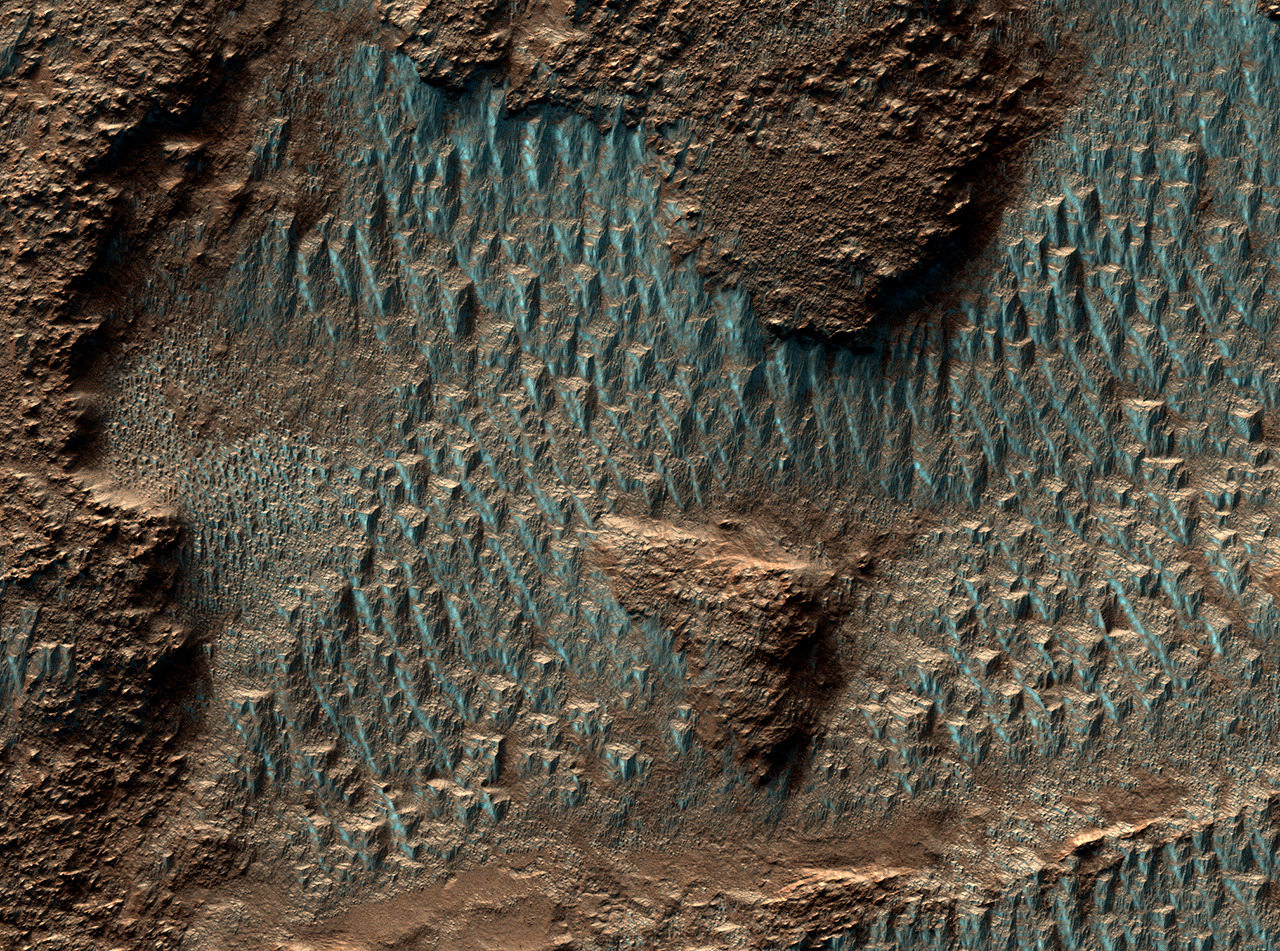

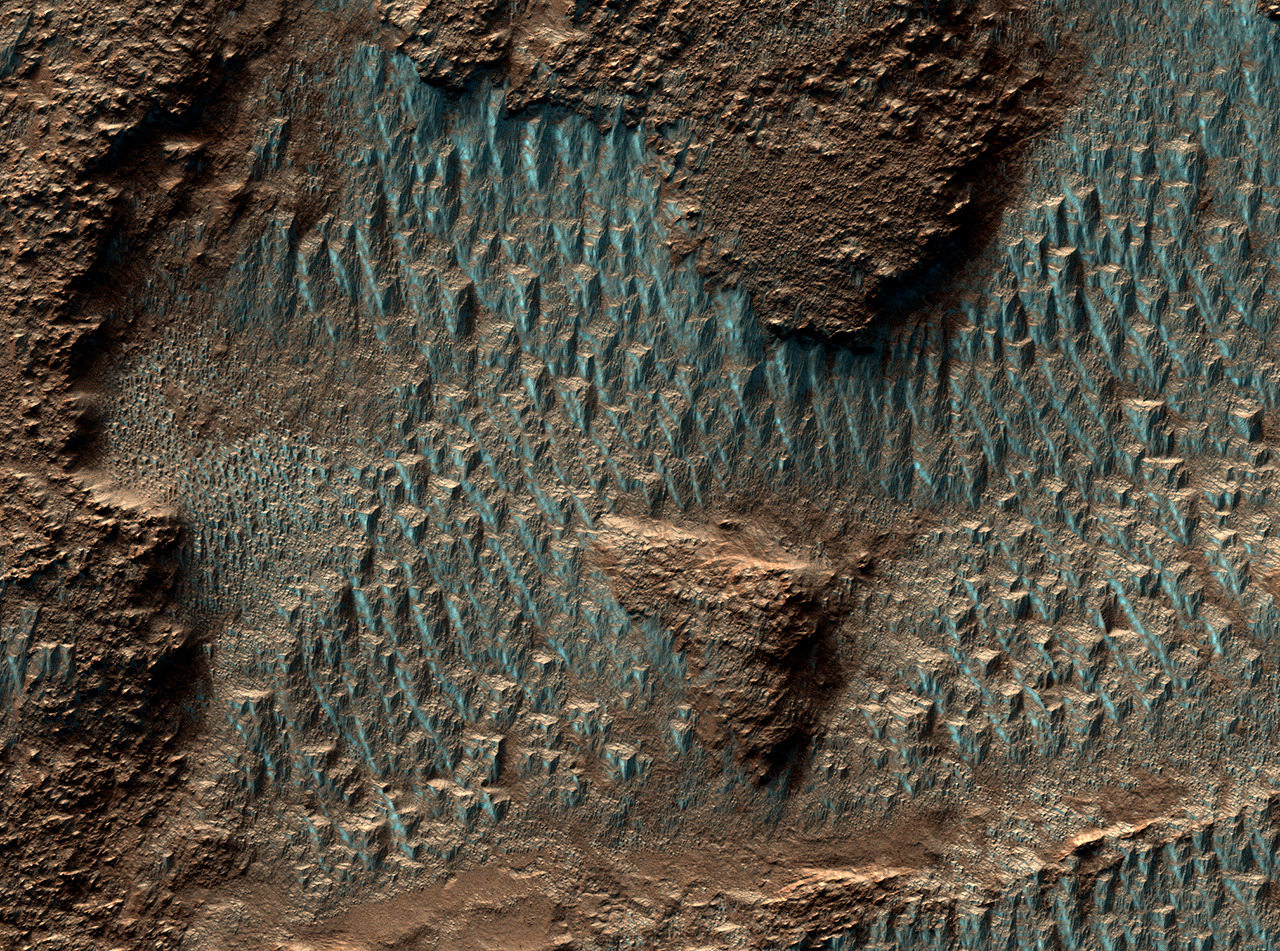

酸化炭素が固体になります。図-8は、LUNA & PLANETARY LABORATORYのWEBで公開されている、ヘラスベイズン

の底を覆った二酸化炭素(ドライアイス)の霜です。季節は秋です。画像の水色に着色された部分が、二酸化炭素(ドライ

アイス)の霜です。[7]

図-7 水と二酸化炭素の状態図

(図-7の出典: Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online

by Diaz at January 24, 2017)

火星の気温と気圧は、水の三重点Aよりも左下の領域になります。この気温と気圧では、水は液体にならず固体から

気体へと昇華します。二酸化炭素の方は右の図で火星の気温と気圧に相当する範囲は図の外側になってしまいますが、

気圧が高いと二酸化炭素が固体にある温度も高くなることから、ヘラスの底は気圧が高いため周辺よりも高い気温で二

酸化炭素が固体になります。図-8は、LUNA & PLANETARY LABORATORYのWEBで公開されている、ヘラスベイズン

の底を覆った二酸化炭素(ドライアイス)の霜です。季節は秋です。画像の水色に着色された部分が、二酸化炭素(ドライ

アイス)の霜です。[7]

図-8 ヘラスベイズンを覆うた二酸化炭素の霜

(出典: "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY)

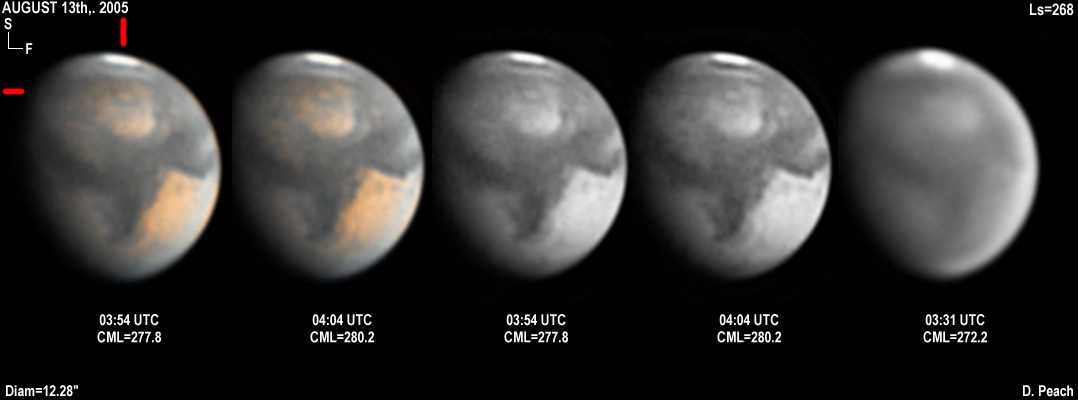

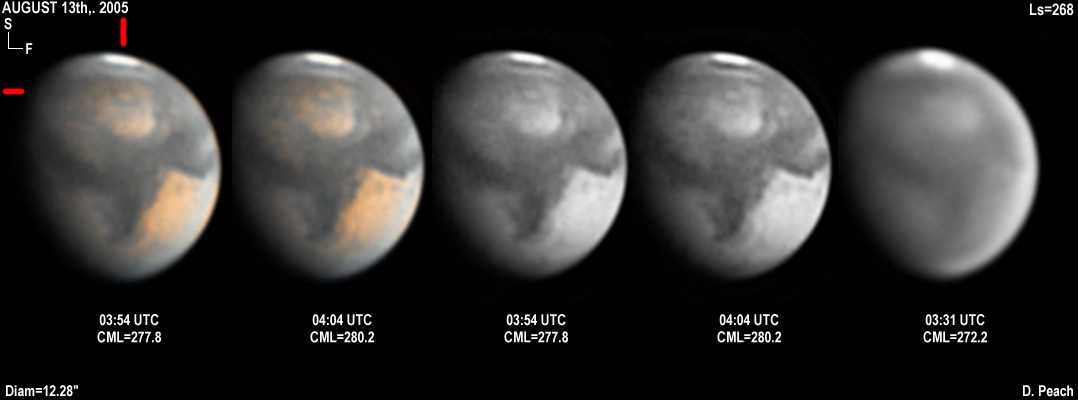

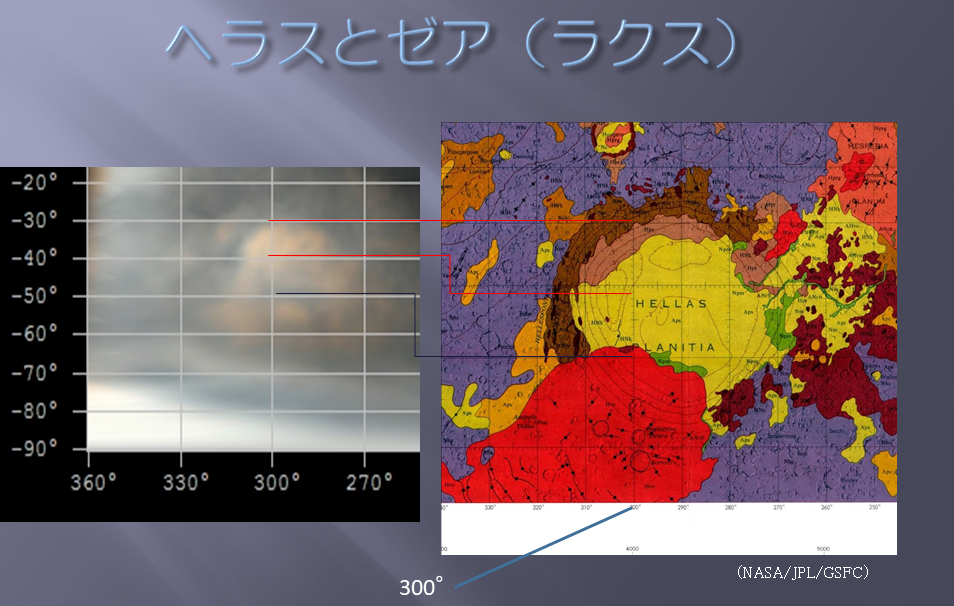

ヘラスの中程にあるゼア・ラクス(ゼウスの湖)と呼ばれる暗部が見えることがあります。2005年には、これをとらえた画像が多数

ありました。ゼア(Zea)とはラテン語でゼウスの意味です。それらの画像のうち、図-9は、ダミアン・ピーチ(Damian Peach)さんが

2005年8月13日に撮影したものです。一番左の画像に縦と横の赤線で示したヘラスの中にリング状に見える箇所がゼア・ラクスです。

図-8 ヘラスベイズンを覆うた二酸化炭素の霜

(出典: "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY)

ヘラスの中程にあるゼア・ラクス(ゼウスの湖)と呼ばれる暗部が見えることがあります。2005年には、これをとらえた画像が多数

ありました。ゼア(Zea)とはラテン語でゼウスの意味です。それらの画像のうち、図-9は、ダミアン・ピーチ(Damian Peach)さんが

2005年8月13日に撮影したものです。一番左の画像に縦と横の赤線で示したヘラスの中にリング状に見える箇所がゼア・ラクスです。

図-9 ヘラスとゼア・ラクス2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影

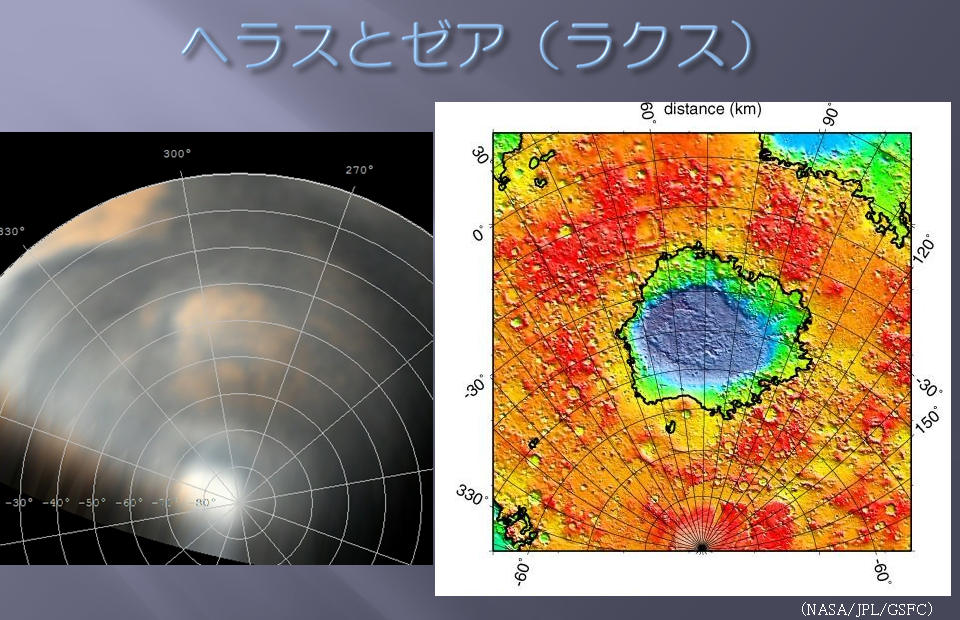

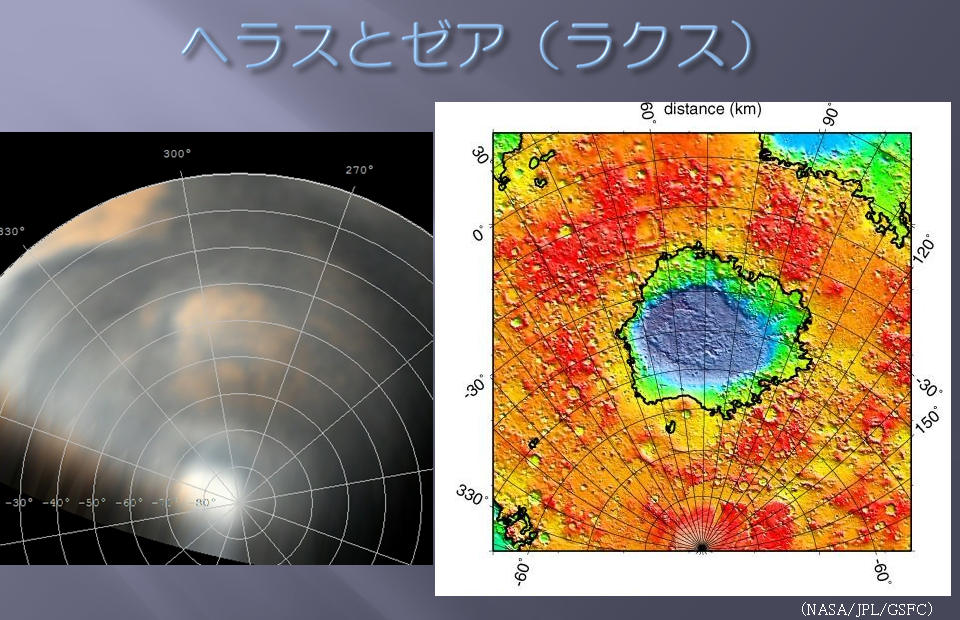

このゼア・ラクスですが、図-10のように地形図と並べてみても地形とのの対応ははっきりしません。図の左はダミアン・ピーチの画像を

WinJuposで展開図にしたもの、右が地形図[5]です。

図-9 ヘラスとゼア・ラクス2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影

このゼア・ラクスですが、図-10のように地形図と並べてみても地形とのの対応ははっきりしません。図の左はダミアン・ピーチの画像を

WinJuposで展開図にしたもの、右が地形図[5]です。

図-10 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地形図

今度は図-11のように地質図[2]と並べてみます。すると、ゼアのあたりには、古い火山質の台地があることがわかります。

対応する地点を赤と黒の線で結びました。どうやら地質の違いが模様となって見えるらしいということがわかります。

図-10 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地形図

今度は図-11のように地質図[2]と並べてみます。すると、ゼアのあたりには、古い火山質の台地があることがわかります。

対応する地点を赤と黒の線で結びました。どうやら地質の違いが模様となって見えるらしいということがわかります。

図-11 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地質図

<参考文献>

[1] Linda T.Elkins-Tanton著,Mars,CHELSEA HOUSE,2006,P53

[2] David H.Scott and Michael H.Carr,"GEOLOGIC MAP OF MARS",USGS,1978

[3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222

[4] "Topographic Map of Mars M 25M RKN", U.S.Geological Survey, 2003

[5] Jet Propulsion Laboratory,PHOTOJOURNAL,PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,1999

[6] Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online by Diaz at January 24, 2017

[7] "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY

以 上

図-11 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地質図

<参考文献>

[1] Linda T.Elkins-Tanton著,Mars,CHELSEA HOUSE,2006,P53

[2] David H.Scott and Michael H.Carr,"GEOLOGIC MAP OF MARS",USGS,1978

[3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222

[4] "Topographic Map of Mars M 25M RKN", U.S.Geological Survey, 2003

[5] Jet Propulsion Laboratory,PHOTOJOURNAL,PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,1999

[6] Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online by Diaz at January 24, 2017

[7] "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY

以 上

(NASA/USGS/Grego)

図-2 GEOLOGIC MAP OF MARS

地質図の色は、地質年代を示しています。その部分を拡大したものが図-3です。

平原(Plains)、火山性の構造(Constructional Volcanic)、峡谷と筋状地形(Channel and canyon)、凸凹した地形の

領域域(Rough Terrain)、極地域(Polar)に大きく分類され、それが細分化され、3文字又は4文字のアルファベットで示

され色分けされています。最初の大文字が、アマゾン期(A)、ヘスペリアン期(H)、ノアキス期(N)を示します。続く小文字

が地質を指示します。例えば、Avyは、AMAZONIAN期のYung Volcanic Material、Avoは、AZONIAN期のOld Volcanic

Materialです。その説明が地質図(図-2)の右に書かれています。

(NASA/USGS/Grego)

図-2 GEOLOGIC MAP OF MARS

地質図の色は、地質年代を示しています。その部分を拡大したものが図-3です。

平原(Plains)、火山性の構造(Constructional Volcanic)、峡谷と筋状地形(Channel and canyon)、凸凹した地形の

領域域(Rough Terrain)、極地域(Polar)に大きく分類され、それが細分化され、3文字又は4文字のアルファベットで示

され色分けされています。最初の大文字が、アマゾン期(A)、ヘスペリアン期(H)、ノアキス期(N)を示します。続く小文字

が地質を指示します。例えば、Avyは、AMAZONIAN期のYung Volcanic Material、Avoは、AZONIAN期のOld Volcanic

Materialです。その説明が地質図(図-2)の右に書かれています。

(NASA/USGS/Grego)

図-3 色と地質年代

◆火星の名所案内その1ヘラス(Hellas Basin)

ヘラスが写っている火星の画像です。撮影したのは2003年の大接近の時です。左は私が8月22日に撮影したもの、

右は米山さんが9月17日に撮影したものです。火星の上の縁に楕円形に写っている白い部分が南極冠でし。▼の模様が

大シルティスです。南極冠の下、大シルティスの上の赤っぽい領域がヘラスと呼ばれる地域です。火星の南半球は夏です。

(NASA/USGS/Grego)

図-3 色と地質年代

◆火星の名所案内その1ヘラス(Hellas Basin)

ヘラスが写っている火星の画像です。撮影したのは2003年の大接近の時です。左は私が8月22日に撮影したもの、

右は米山さんが9月17日に撮影したものです。火星の上の縁に楕円形に写っている白い部分が南極冠でし。▼の模様が

大シルティスです。南極冠の下、大シルティスの上の赤っぽい領域がヘラスと呼ばれる地域です。火星の南半球は夏です。

図-4 ヘラスが写っている火星の画像(左、撮影三品、右米山さん撮影

図-5は私が2009年の12月に撮影した、南半球が冬の時期のヘラスです。火星の上の縁に白く写っている

部分がヘラスです。南半球の冬なので南極周辺は太陽の光があたらず火星の向こう側に隠れています。火星の下縁の白

い部分は北極地方を覆う北極フードです。

図-4 ヘラスが写っている火星の画像(左、撮影三品、右米山さん撮影

図-5は私が2009年の12月に撮影した、南半球が冬の時期のヘラスです。火星の上の縁に白く写っている

部分がヘラスです。南半球の冬なので南極周辺は太陽の光があたらず火星の向こう側に隠れています。火星の下縁の白

い部分は北極地方を覆う北極フードです。

図-5 冬のヘラス

ヘラスは、かつては高原と考えられていました。その理由は、冬季に白く輝くこと、朝夕は白く日中は、晴れることでした。

つまり、周りより標高が高く気温が低いため、朝夕は霧がでやすいと考えられていました。地球の高原と同じだと解釈されて

いたわけです。ところが、1969年のマリナー7号による電波により火星面の起伏が観測され、ヘラスが盆地であることが判明

しました。また1971年の接近時に、地球からのレーダでも火星の起伏が観測されるようになると、ヘラスが盆地であることを示

すデータが得られました[1]。1971年、マリナー9号が火星の周回軌道から、火星面を撮影した画像を基にして、火星の地図

が作成されました。そして、火星には巨大なクレータがあることが判りました。アギュレ:当時は直径1000Km以上(1800Km)、

ヘラス:当時は、直径1400Km以上(2300Km)と見積もられていました。[3]

その当時の「地質ニュース」に連載された「火星の地質学」]を読むと、新たな発見の驚きが伝わって来ます。「火星の地質学」

はWEBで読むことができます。

([3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222)

ヘラスに現れる霧は地形との関係があると考えられています。

MGSがレーザで火星の地形を調べ、詳細な地形図を作成しました。1999年のことです。

その地形図はアメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。[4]

そして、ヘラスの地形も詳細にわかりました。それが図-6です。[5]

上の曲線が断面図、下の地形図が標高を色分けした地形図です。白と黄色の境目が基準面(標高0km)です。水色と緑が

基準面よりも低い部分、青が最も低い部分、赤茶や茶が標高が高い部分です。

ヘラスの斜面は平均すると1000kmで7km下ります。道路傾斜の表示で言えば、0.7%の勾配に相当します。鎌倉の長谷駅

から大仏様へ行く道(0.7%)や、名古屋駅から栄まで(0.6%)が、同じくらいの勾配です。因みに京都駅から二条城まで約3600m

で標高は10m高くなるので0.28%の勾配です。さらに、ヘラスの底は、周りより7kmも低地になるのでそれだけ気圧が高くなります!

気圧が高いため気温が下がる冬は水の雲や二酸化炭素の雲が出やすくなります。

図-5 冬のヘラス

ヘラスは、かつては高原と考えられていました。その理由は、冬季に白く輝くこと、朝夕は白く日中は、晴れることでした。

つまり、周りより標高が高く気温が低いため、朝夕は霧がでやすいと考えられていました。地球の高原と同じだと解釈されて

いたわけです。ところが、1969年のマリナー7号による電波により火星面の起伏が観測され、ヘラスが盆地であることが判明

しました。また1971年の接近時に、地球からのレーダでも火星の起伏が観測されるようになると、ヘラスが盆地であることを示

すデータが得られました[1]。1971年、マリナー9号が火星の周回軌道から、火星面を撮影した画像を基にして、火星の地図

が作成されました。そして、火星には巨大なクレータがあることが判りました。アギュレ:当時は直径1000Km以上(1800Km)、

ヘラス:当時は、直径1400Km以上(2300Km)と見積もられていました。[3]

その当時の「地質ニュース」に連載された「火星の地質学」]を読むと、新たな発見の驚きが伝わって来ます。「火星の地質学」

はWEBで読むことができます。

([3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222)

ヘラスに現れる霧は地形との関係があると考えられています。

MGSがレーザで火星の地形を調べ、詳細な地形図を作成しました。1999年のことです。

その地形図はアメリカ地質調査所(USGS)のWEBで公開されています。[4]

そして、ヘラスの地形も詳細にわかりました。それが図-6です。[5]

上の曲線が断面図、下の地形図が標高を色分けした地形図です。白と黄色の境目が基準面(標高0km)です。水色と緑が

基準面よりも低い部分、青が最も低い部分、赤茶や茶が標高が高い部分です。

ヘラスの斜面は平均すると1000kmで7km下ります。道路傾斜の表示で言えば、0.7%の勾配に相当します。鎌倉の長谷駅

から大仏様へ行く道(0.7%)や、名古屋駅から栄まで(0.6%)が、同じくらいの勾配です。因みに京都駅から二条城まで約3600m

で標高は10m高くなるので0.28%の勾配です。さらに、ヘラスの底は、周りより7kmも低地になるのでそれだけ気圧が高くなります!

気圧が高いため気温が下がる冬は水の雲や二酸化炭素の雲が出やすくなります。

(NASA/JPL/GSFC)

図-6 ヘラスの地形図 (出典 PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,JPL,Photojournal)

水と二酸化炭素の状態図(相図)を見てみましょう。図-7は左が水、右が二酸化炭素の状態図です。[6]

地球の気温と気圧は、水の三重点Aを囲こむ範囲です。

(NASA/JPL/GSFC)

図-6 ヘラスの地形図 (出典 PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,JPL,Photojournal)

水と二酸化炭素の状態図(相図)を見てみましょう。図-7は左が水、右が二酸化炭素の状態図です。[6]

地球の気温と気圧は、水の三重点Aを囲こむ範囲です。

図-7 水と二酸化炭素の状態図

(図-7の出典: Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online

by Diaz at January 24, 2017)

火星の気温と気圧は、水の三重点Aよりも左下の領域になります。この気温と気圧では、水は液体にならず固体から

気体へと昇華します。二酸化炭素の方は右の図で火星の気温と気圧に相当する範囲は図の外側になってしまいますが、

気圧が高いと二酸化炭素が固体にある温度も高くなることから、ヘラスの底は気圧が高いため周辺よりも高い気温で二

酸化炭素が固体になります。図-8は、LUNA & PLANETARY LABORATORYのWEBで公開されている、ヘラスベイズン

の底を覆った二酸化炭素(ドライアイス)の霜です。季節は秋です。画像の水色に着色された部分が、二酸化炭素(ドライ

アイス)の霜です。[7]

図-7 水と二酸化炭素の状態図

(図-7の出典: Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online

by Diaz at January 24, 2017)

火星の気温と気圧は、水の三重点Aよりも左下の領域になります。この気温と気圧では、水は液体にならず固体から

気体へと昇華します。二酸化炭素の方は右の図で火星の気温と気圧に相当する範囲は図の外側になってしまいますが、

気圧が高いと二酸化炭素が固体にある温度も高くなることから、ヘラスの底は気圧が高いため周辺よりも高い気温で二

酸化炭素が固体になります。図-8は、LUNA & PLANETARY LABORATORYのWEBで公開されている、ヘラスベイズン

の底を覆った二酸化炭素(ドライアイス)の霜です。季節は秋です。画像の水色に着色された部分が、二酸化炭素(ドライ

アイス)の霜です。[7]

図-8 ヘラスベイズンを覆うた二酸化炭素の霜

(出典: "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY)

ヘラスの中程にあるゼア・ラクス(ゼウスの湖)と呼ばれる暗部が見えることがあります。2005年には、これをとらえた画像が多数

ありました。ゼア(Zea)とはラテン語でゼウスの意味です。それらの画像のうち、図-9は、ダミアン・ピーチ(Damian Peach)さんが

2005年8月13日に撮影したものです。一番左の画像に縦と横の赤線で示したヘラスの中にリング状に見える箇所がゼア・ラクスです。

図-8 ヘラスベイズンを覆うた二酸化炭素の霜

(出典: "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY)

ヘラスの中程にあるゼア・ラクス(ゼウスの湖)と呼ばれる暗部が見えることがあります。2005年には、これをとらえた画像が多数

ありました。ゼア(Zea)とはラテン語でゼウスの意味です。それらの画像のうち、図-9は、ダミアン・ピーチ(Damian Peach)さんが

2005年8月13日に撮影したものです。一番左の画像に縦と横の赤線で示したヘラスの中にリング状に見える箇所がゼア・ラクスです。

図-9 ヘラスとゼア・ラクス2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影

このゼア・ラクスですが、図-10のように地形図と並べてみても地形とのの対応ははっきりしません。図の左はダミアン・ピーチの画像を

WinJuposで展開図にしたもの、右が地形図[5]です。

図-9 ヘラスとゼア・ラクス2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影

このゼア・ラクスですが、図-10のように地形図と並べてみても地形とのの対応ははっきりしません。図の左はダミアン・ピーチの画像を

WinJuposで展開図にしたもの、右が地形図[5]です。

図-10 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地形図

今度は図-11のように地質図[2]と並べてみます。すると、ゼアのあたりには、古い火山質の台地があることがわかります。

対応する地点を赤と黒の線で結びました。どうやら地質の違いが模様となって見えるらしいということがわかります。

図-10 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地形図

今度は図-11のように地質図[2]と並べてみます。すると、ゼアのあたりには、古い火山質の台地があることがわかります。

対応する地点を赤と黒の線で結びました。どうやら地質の違いが模様となって見えるらしいということがわかります。

図-11 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地質図

<参考文献>

[1] Linda T.Elkins-Tanton著,Mars,CHELSEA HOUSE,2006,P53

[2] David H.Scott and Michael H.Carr,"GEOLOGIC MAP OF MARS",USGS,1978

[3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222

[4] "Topographic Map of Mars M 25M RKN", U.S.Geological Survey, 2003

[5] Jet Propulsion Laboratory,PHOTOJOURNAL,PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,1999

[6] Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online by Diaz at January 24, 2017

[7] "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY

以 上

図-11 ヘラスとゼア・ラクス 左:2005年8月13日 ダミアン・ピーチさん撮影 右:NASAの地質図

<参考文献>

[1] Linda T.Elkins-Tanton著,Mars,CHELSEA HOUSE,2006,P53

[2] David H.Scott and Michael H.Carr,"GEOLOGIC MAP OF MARS",USGS,1978

[3] 小森長生、火星の地質学②、地質ニュース1973年2月、Vol.222

[4] "Topographic Map of Mars M 25M RKN", U.S.Geological Survey, 2003

[5] Jet Propulsion Laboratory,PHOTOJOURNAL,PIA02033: Regional Topographic Model of the Hellas Basin,1999

[6] Phase Diagram for Co2 Best Of States Of Matter solids and Liquids Ppt Video Online by Diaz at January 24, 2017

[7] "Fall in the Hellas Basin" LUNA & PLANETARY LABORATORY

以 上