三品利郎

アントニアジが調べた火星の極冠と太陽活動の関係

1. はじめに

佐伯恒夫は著書、「火星とその観測」に、アントニアジが火星の極冠が縮小て行く速度と太陽黒点の増減には、関係があることを書いている。

その箇所を引用する。

「「火星の極冠が溶けて縮小してゆく速度と太陽黒点の増減との間に、何らかの関係があるかも知れないとはアントニアヂも考えていたこと

であるが。これを数量的に検討した話は聞いていない。

著者は、1933年~1955年の観測を整理して、極冠の変化を追及して見たが、その結果は、太陽黒点の相対数の変化と火星極冠の縮小速度

との間に、予想以上に密接な関係があることを示していて驚かされた。」[1]

さらに黒点の相対数と極冠が縮小する速度の関係を示すグラフを掲載している。

2. アントニアジ、1916年のレポート

astrophysics data systemでアントニアジの論文を検索すると、

” On a Probable Relationbetween the Changes in Solar Radiation and the Melting of the

Polar Snow Caps of Mars.”[2]が見つかった。 タイトルを訳すと「太陽放射の変化と火星の極冠雪の融解との関係の可能性」となる。

掲載誌は、”Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 76, p.643-645”で、英語で書かれている。

その内容を簡単に紹介する。

(1)彼は、“昨年 4 月 30 日、筆者は火星の冠雪の融解の変化と太陽周期の一致を発見した。1862 年から 1914 年までの間に観測された冠雪

の融解の 21 の事例のうち、問題のに不利な事例が 4 件、有利な事例が 17 件あります。前者は次のとおり“と述べ、

「1862年、1873年、1877年、1866年」の様子をあげている。

有利な事例として、

「1871年、1979-1880年、1881-1882年、1883-1884年、1888年、1890年、

1894年、1896-1897年、1898-1899年、1900-1901年、1903年、1907年、

1911-1912年、1913-1914年」をあげている。

(2)太陽黒点が多い場合は、火星の極冠の融解が加速され、少ない場合は減速される」と結論している。

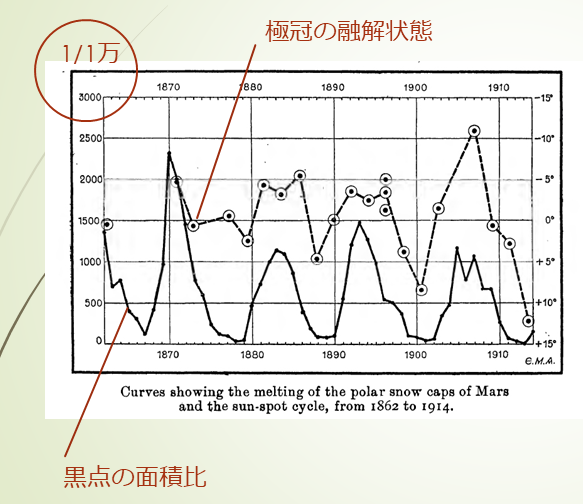

(3)次のグラフ(図1)と解説を掲載している。

図1 アントニアジが調べた火星の極冠の縮小速度と太陽活動の関係

その説明は、「連続した下側の曲線は太陽の実際の黒点面積を示しており、左の列には可視半球の百万分の一で表されている。

ここでは、マウンダー氏から提供されたデータが使用されている。上の不連続な曲線は、火星の極冠の融解と太陽黒点周期(1862 年から 1914 年)

を示している。火星の極冠の融解に関する曲線で、中心のスケールは右側にあります。この最後の曲線は、次のようにして得られた。

いずれかの冠が、任意の観測期間に、1 日あたりの平均の地心弧を通常のもの(1862 年から 1912 年)と比較し、通常より大きい場合は差をプラス、

小さい場合はマイナスとマークしました。」となっている。

要するに、同じ火星日(同じLs)での極冠の状態と、通常の状態と比べ小さくなっていれば、その差をマイナスの値とし、大きければプラスの値として、

各観測シーズンでの平均値を取ってグラフにして、太陽黒点の面積(全面に対する比率で、スケールは1/1万)との関係が判るようにしたのである。

確かに黒点の面積が多い時には、極冠の融解状態は、マイナスの値であり、黒点の面積が少なければ、極冠の融解状態はプラスの値となって

いる。その範囲は、-10°から+12°である。

3. La planet Mars(1930年)[3]での記述

アントニアジは、1930年に火星の観測を整理して一冊の本にまとめている。この書は、探査機による観測が始まる1960年代まで火星の観測者に

長く読み継がれた。

その中でも、極冠と太陽活動の関係が紹介されている。訳して引用する。

「太陽活動と火星極冠の2つの現象の間に興味深い関係が見つかった。私が発見した証拠によると、1931年の例外的な太陽活動極小期の近くでは、

火星の北極冠は1856年以来のどの時期よりも広かった。これは、太陽放射の変動と火星の雪の大きさとの間に、おそらく関連があるように思われ、

私が指摘したように、太陽活動が低調なときの方が火星の冬は厳しいことを示しているように思われる。1924 年の南極冠でも、程度は低いが、同様

の一致が見られた。 」

ここで、1931年と書かれているのは、1913年の誤りである。理科年表を見ると、1913年の黒点相対数の年間平均は2.4となっており[4]、1862年か

ら1929年までの間では、最も少ない。

そして、「私の結論では、太陽活動の極大期と極小期の間の放射強度の差は、全体のごくわずかな割合を占めるに過ぎず、この結論は、ワシントン

のスミソニアン協会の著名な事務局長アボット氏の考えと一致する。」と結んでいる。

1916年のレポートに対して、抑えめな書き方である。

4. 太陽定数について

太陽と地球との距離が 1AU の時、地球大気の上端で入射方向に垂直に入射する、単位面積あたり単位時間の太陽エネルギー量を太陽定数と定義

し、その値は、

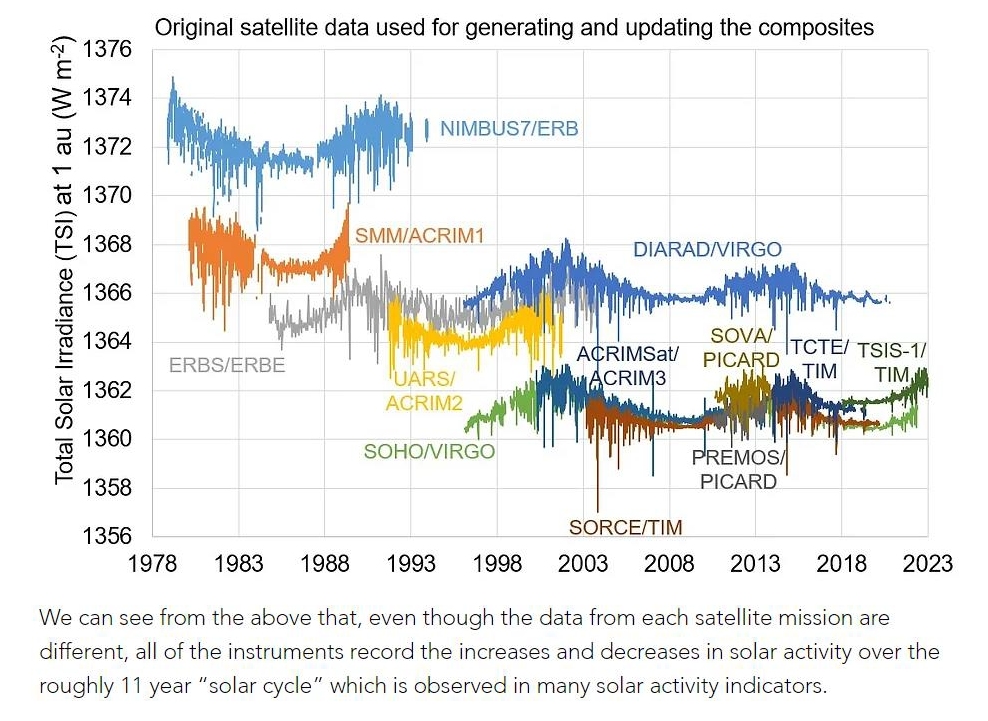

1730W/㎡と気象学の本[5]に出ており、火星では580W/㎡となっている。地球の太陽定数については、人工衛星で1978年から観測されており、下の図が

その測定データである。

図2 人工衛星で測定した太陽定数

出典: Youtobe番組、田中博、「気候変動は太陽が原因か?」 https://youtu.be/13aFJ4TOmgw?si=jrdccgynUcGi8p9Dの講演資料

図が示すように、11年周期で太陽活動が活発な時と静穏な時の差は、約0.2弱W/平方メートルで変化の割合は約0.1%である。

火星についても、太陽活動の活発な時と静穏な時の差は、0.1%程度であろう。

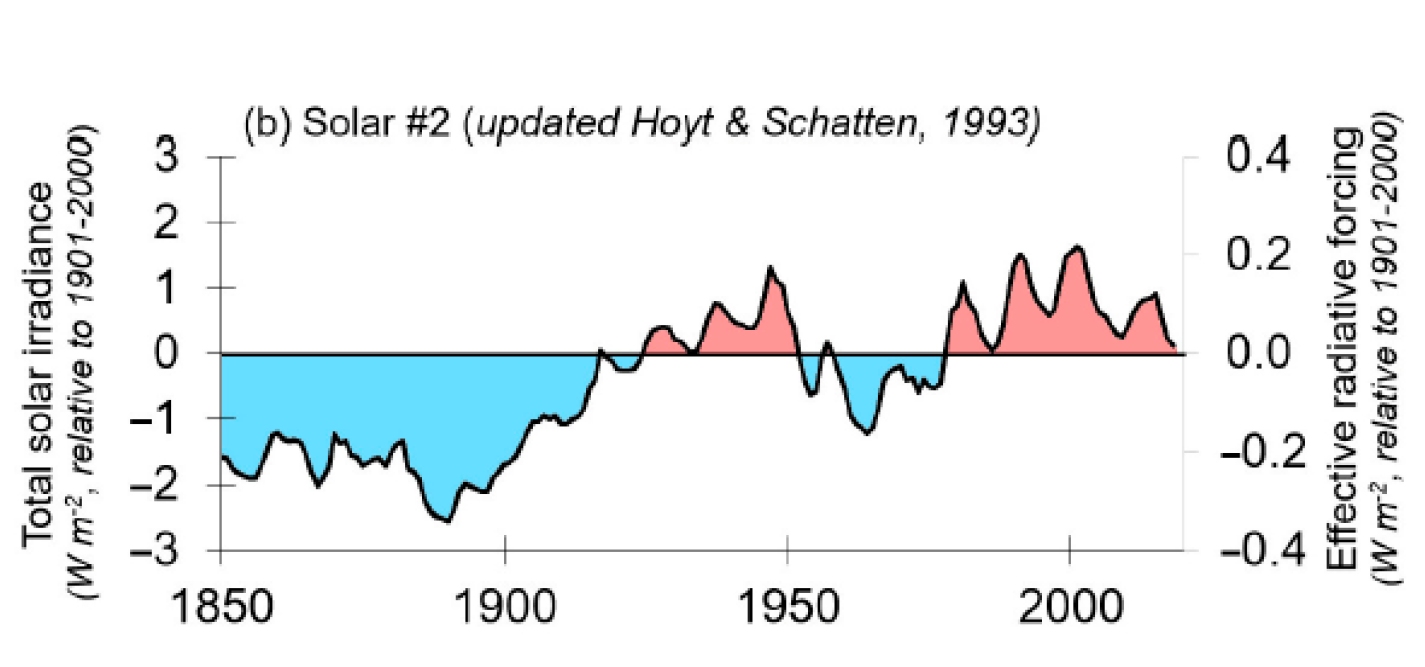

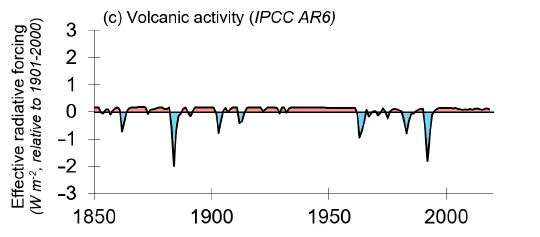

5. 太陽定数は変化しないのか?

結論は、短期的にはほぼ一定だが、数億年たなると変化していることになる。1850年以降について、一定という仮説(図4)と18世紀には

今より小さかったと言う仮説(図3)がある。

IPCCは、一定であるとの仮説を支持している。

図3 太陽定数が19世紀には今より小さかったの仮説

図4 太陽定数が19世紀から今世紀にかけて一定との仮説

出典:図3,図4は、 Youtobe番組、田中博、「気候変動は太陽が原因か?」 https://youtu.be/13aFJ4TOmgw?si=jrdccgynUcGi8p9Dの講演資料

6. 21世紀の火星の極冠は?

アントニアジは、18世紀後半から20世紀初頭の火星の極冠を観測して、太陽活動との関係を発見した。佐伯は20世紀前半の観測からアントニアジの説

を確認した。

それでは、今世紀、21世紀はどうだろう。月惑星研究会のホームページには、今世紀が始まってからの火星画像が掲載されている。これらの画像を使い

極冠の縮小の過程を調べるとどうなるだろうか?

文献

[1]佐伯恒夫,「火星とその観測」改訂増補、P161~163、恒星社恒星閣、1977年

[2]E. M. Antoniadi、” On a Probable Relationbetween the Changes in Solar Radiation and the Melting of the Polar Snow Caps of Mars”

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society、 Volume 76、 Issue 8、Pages 643-645、 June 1916年

[3]E. M. Antoniadi、「La Planet Mars」、Hermann et Cie、1930年

英訳、Patrick Moore、「The Planet Mars]、P50、KEITH REID LIMITED、1975年

[4]国立天文台、「理科年表 令和6年 第97冊」、P102、丸善出版、1923年

[5]小倉義光、「一般気象学 第2版」、P115、東京大学出版会、2000年

以 上